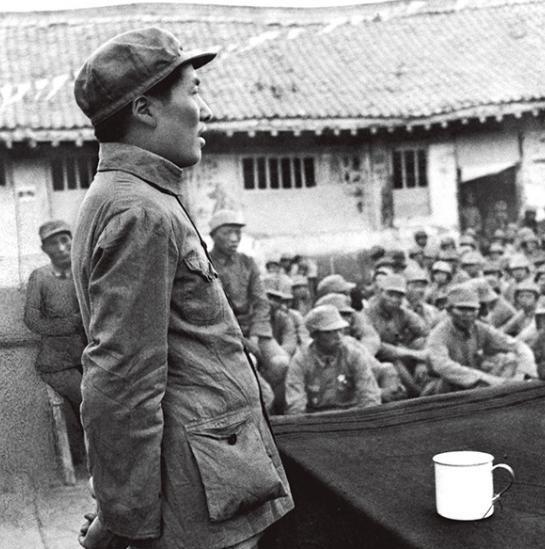

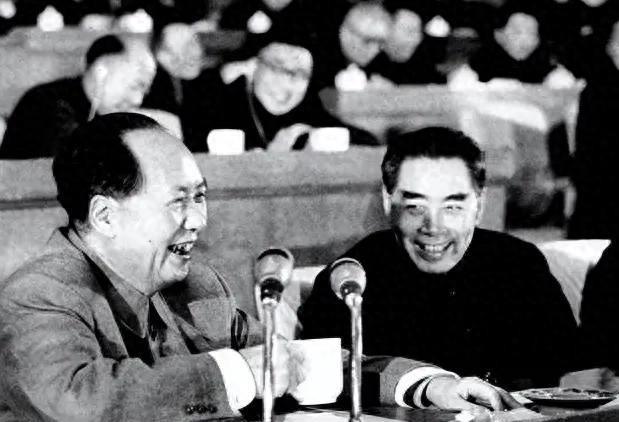

他是正兵团级将领,因故未参加授衔,后任五省书记,两任军区政委 “1961年7月13日,主席,我得把真实情况说出来。”谭启龙在济南火车站旁的临时接待室里,直视毛泽东的目光。这一句脱口而出的实话,后来让山东的政策急转,也让谭启龙再一次被最高层记住。 谭启龙1913年出生在江西永新。父亲走得早,母亲没撑过他十岁生日。少年谭启龙放过牛,也受过地主的皮鞭。那段草根日子,锻出了一股韧劲:不服输,也不信命。十五岁那年,他被永新暴动的枪声点燃,加入共青团,成了“红小鬼”里的骨干。 1933年瑞金贫民团代表会议,他第一次跟毛泽东面对面。会后,毛泽东笑着拍他肩膀:“放牛娃,好好念书,也要好好革命。”这句叮咛,他记了整整一辈子。后来在苏区,每逢毛泽东碰见他,总要故意打趣一句“放牛娃来了”,气氛顿时活络。 第五次反“围剿”失利,中央红军突围长征。留下来的湘鄂赣游击队,需要人扛旗。时任少先队总队长的谭启龙自请留下。三年丛林拉锯,他带着几百号人转战数千里,硬是让那面红旗没落地。有人问过他怎么做到的,他只抬抬下巴:“能躲就躲,能打就打,绝不当俘虏。” 抗战全面爆发,南方红军编入新四军。谭启龙被派去浙东,那里山高路窄,日军、伪军、本地顽固武装三股势力搅在一起,连情报都打结。不到一年,他把浙东纵队拉成一支能独立作战的铁军。上级电文里一句评语,“敢闯敢扛,不打无准备之仗”,后来成了他的个人标签。 1947年初,他调到华东野战军第一纵队,负责政治工作。队伍里多是山东、江苏老兵,说话带一股子海风味道。为了稳住军心,他常半夜端着搪瓷杯串班排。一句“伙食不好直接冲我来”,让一群粗嗓子汉子心甘情愿跟着干到淮海。 1948年10月,三野第七兵团成立,王建安任司令,谭启龙任政委。兵团级,正职。按1955年的授衔标准,说一句有望“上将”并不过分。然而授衔那年,中央已经决定:转入地方的领导干部一律不评军衔。毛泽东、周恩来都带头不评,谭启龙自然无话可说。有人替他惋惜,他摆手:“授衔是荣誉,当书记也是打仗,只是没硝烟。” 1949年5月,他出任浙江省委副书记,不久主持全局。“三反”“五反”运动中,他几次拦下过火做法,强调“账要算清,命不能出错”。不少老工商人士后来回忆:“谭书记当面批评很严,背后却替人挨了不少急电。” 1954年,中央调他去山东。组织原本让他坐第一书记,他却跑去找陈毅反映:山东摊子大,新班子要有老资格坐镇。他推荐舒同任第一书记,自己做二把手。陈毅笑称“谭放牛”有自知之明。事实证明,这个“让贤”决定减少了磨合期,山东干部口服心服。 大跃进弄得田地荒,仓廪空。1961年那次济南汇报,谭启龙直陈“麻雀打光,害虫成灾”“浮夸多,底数虚”,面对面提醒最高层:天灾之外,人为漏洞更猛。毛泽东沉吟良久,只说:“你讲得好,很扎心,也很必要。”此后山东包产到户、承包责任田的试点,比不少省份提前了整整一年。 文革期间,他难逃冲击,被批“走资派”。1969年九大,他忽然被选为候补中委,留京待命。有人猜测背后有人照拂,他从不解释,只低声一句:“组织看得到,也看得清。” 1971年10月,毛泽东在中南海再次点将:“福建局面特殊,需要懂军队、懂地方、懂海峡。”谭启龙奉命南下,半年后升任第一书记。随后十余年,他先后主政福建、青海、四川,又兼任浙江、四川两大军区政委。五个省,一南一北;两支军队,一文一武。有人开玩笑,说他是共和国的“流动红旗”。 在青海,他推行干部下牧区制度,一周七天得有三天住帐篷;在四川,他顶着压力搞粮食直补,给种粮户实打实送到手,省财政一时喊紧,他回一句“先救命,后算账”。这股子较真劲,和当年山沟里游击队的脾气没两样。 从军队到地方,从浙东丛林到青藏高原,谭启龙换了无数岗位,却始终保持一条底线:说实话,办实事,不拿革命当装饰。有人统计过,他一生不满也不怨,唯一爱好是看书写批注,字迹又方又直。秘书曾偷看过几页,上面夹着一张旧照片——瑞金时毛泽东与他合影,背面五个字:放牛娃在此。 2003年1月,谭启龙病逝于成都,享年九十。军队没有授衔的遗憾,被他一句“荣誉多一种,责任就少一分自由”轻描淡写。对后来者来说,这位兵团政委转身省委书记的传奇,更像一份提醒:官位和军衔都只是手段,守住底线的那口气,才是价值所在。