狼群可能会吃掉冬眠的熊,很多人不知道,熊冬眠不是因为冷,也不是因为困,而是因为不

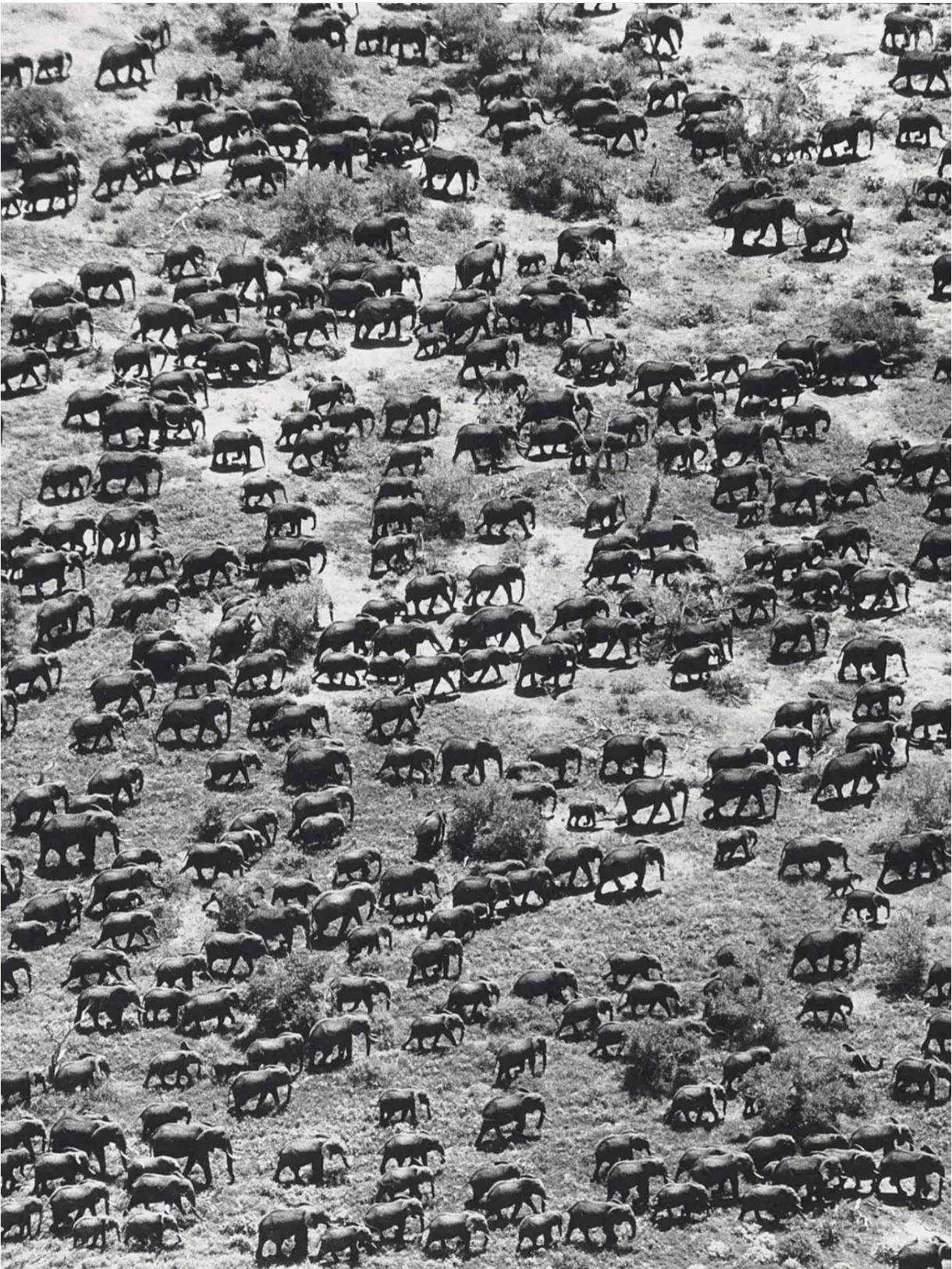

狼群可能会吃掉冬眠的熊,很多人不知道,熊冬眠不是因为冷,也不是因为困,而是因为不容易找到吃的,碰到冬眠的熊,最好别靠近。麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨!感谢您的强烈支持!寒冬的森林里,积雪压弯了枝头,寂静中藏着生死博弈。熊蜷缩在洞穴深处,狼群踩着碎雪穿梭林间,两种顶级掠食者的生存智慧在冬季被放大到极致。那些以为熊冬眠是怕冷或犯困的人,恐怕不知道这背后藏着更残酷的真相,饥饿才是让熊按下暂停键的终极原因。当森林里最后一批浆果被积雪掩埋,鹿群迁徙到更温暖的谷地,熊的选择不是硬扛。而是启动身体里的“节能模式”,用半睡半醒的状态熬过这场生存考验。冬眠的熊从来不是任人宰割的软柿子,它们的沉睡更像手机待机,稍微碰触就会瞬间“开机”。俄罗斯森林里曾记录到惊人的一幕,五匹饿疯的草原狼闯入棕熊冬眠的树洞,结果全部被暴怒的熊拍成残破的尸骸。这颠覆了很多人对冬眠的想象,熊的心跳能从每分钟60次骤降到10次,体温却只下降4度左右,随时能爆发出1600公斤的掌力。狼群很清楚这种风险,北美灰狼的体重只有棕熊的十分之一,再凶猛的狼牙也抵不过一掌能拍碎驼鹿头骨的熊爪。狼群的精明远超人类想象,它们会像老练的赌徒般计算投入产出比。冬季追捕一只驯鹿够整个狼群饱餐三天,何必冒险去挖一米厚的冻土找熊的麻烦?但自然界的规则总有例外,在食物极度匮乏的年份,狼群可能盯上冬眠中的黑熊幼崽或病弱个体,尤其当熊选错了“床位”,比如暴露在露天雪地或浅层洞穴时。西伯利亚的狼群甚至会轮流在熊洞外徘徊数周,像等待定时炸弹熄灭般观察熊的反应。这种试探充满危险,一旦判断失误,狼群付出的可能是灭顶之灾。熊与狼的关系远比猎食者与猎物复杂,黄石公园的观测显示,棕熊常大摇大摆抢走狼群辛苦猎杀的驼鹿,狼却只能夹着尾巴躲开。这种不对等的互动塑造了微妙的平衡,熊通过冬眠避开食物短缺的高峰期,狼则靠团队协作捕捉更温顺的食草动物。偶尔爆发的冲突往往源于资源争夺,比如棕熊为减少未来的竞争对手而捣毁狼窝,狼群也会在开阔地带围攻落单的熊。但这些都是生存策略的碰撞,而非单纯的强弱对抗。人类对冬眠熊的误解可能带来致命后果,有些年轻人以为沉睡的熊是绝佳拍照背景,却不知道被惊醒的熊会进入十倍狂暴状态。森林守护员见过太多悲剧,半梦半醒的母熊为保护幼崽,能追着入侵者跑出三公里。更残酷的是,人为干扰可能导致熊提前耗尽脂肪储备,最终在春天来临前饿死在洞穴里。这不是童话里的睡美人,而是一场关乎物种存续的生死仪式。当东北虎能精准锁喉冬眠中的黑熊时,狼群却很少复制这种成功。差别不在于勇气,而在于生存智慧的代际传承。狼群懂得权衡风险,就像它们知道不该在暴风雪天挑战健康的驼鹿。自然界没有绝对的强弱,只有最适合环境的策略。熊用冬眠穿越饥饿寒冬,狼靠群体狩猎熬过凛冽风雪,这份默契维持了森林里脆弱的平衡。下次看到雪地中熊的脚印,别只感叹可爱,那可能是百万年进化锤炼出的生存密码。官方信源:环球网《残忍!荷兰一动物园四棕熊将一母狼活活吃掉》搜狐新闻——狼群会吃掉冬眠的熊吗?守林员:碰到冬眠的熊,最好别靠近