此人军衔不好评,元帅、大将都可能,他说:苏联同职务是元帅 “1955年3月15日夜里,爸,要是真给您评军衔,能评多高?”十六岁的滕民生忍不住问。灯光下,滕代远合上文件,摘下老花镜,只淡淡一句:“在莫斯科,干我这活儿的人是元帅。”再无下文。 那段时间,军衔制呼之欲出。大礼堂里正做量体裁衣的准备,欢声笑语传遍营区;但在走廊拐角,也有人情绪复杂。滕代远,便是这少数人之一。外界议论纷纷:当年红一方面军“副总政委”,现在却长期握着铁路指挥棒,到底该怎么评?没人敢拍板。 把视线拉回1925年。那一年,湖南乡间的稻浪摇成金色。21岁的滕代远加入共产党,从此与农民运动绑在一起。毛泽东到长沙考察,他陪跑六县,翻梯田、下祠堂,听罢,他兴奋地说:“毛委员,这事真能成。”毛点头,给他一句评语——“脚踩泥巴,眼望星空”。 三年后,湘北平江炮火隆隆。1928年7月22日凌晨,彭德怀举枪高呼“起义成功!”滕代远则站在另一侧,拿着一沓传单,忙着安抚士兵。起义部队改编为红五军,彭任军长,他任政委,两人自此成了双核。熟悉的人都说,这两位一个像火,一个像水,却奇妙地能把队伍带成钢。 1930年秋,红一方面军在江西成立。朱德、毛泽东、彭德怀、滕代远,四张名字写在同一张通报里,位次紧挨。那会儿的滕代远不到三十岁,已经尝遍大小反“围剿”的血雨。外勤将领回忆:只要滕政委到了前沿,士气立刻往上一提,“他讲话不长,却句句硬”。 命运拐弯发生在1934年9月。苏区形势绷紧,他却被紧急点名赴莫斯科,参加共产国际第七次代表大会,并顺带读个高等指挥课程。临行前,彭德怀拍肩:“老滕,回来见。”谁能料到,这一去,他错过了漫长而惨烈的长征。没有雪山,没有草地,也就没有后来的卓绝战功。 1937年卢沟桥枪响,他回国任中共中央军委参谋长,再调至太行抗大总校。那阵子,他埋头搞教学、训兵,写教材到深夜。战线在前,他却被机关事务缠身。有功劳,但说成赫赫战绩又显勉强,这给他日后的军衔评定埋下了伏笔。 1948年底,解放战争进入决胜期,中央决定组建铁道部。周恩来找他:“中央让你转岗,担起铁路。”滕代远愣了三秒,随后一句“服从”,没有讨价还价。石家庄办公室刚挂牌,朱德前来打气:“过去你调兵,现在你调车。枪炮要吃粮,列车要准点,都是打仗。” 事实证明,这一步至关重要。辽沈战役时,沈阳方向的钢轨被炸成麻花,他连夜下令:六小时抢通。线修好,炮弹就送到,抚顺外环的火炮准时开火;淮海前线缺粮,他派出五十列军需专列,从邯郸直插阜阳。前线来电:“滕部长,这趟车救命”。 新中国成立后,他留任铁道部部长。国内一片废轨残桥,他带队测量,亲自蹲在枕木上验道钉。1950年抗美援朝,他调集车辆支前,东北车站灯火不熄,列车三分钟一趟。志愿军后勤一度形容:“铁路就是氧气瓶”。滕代远不在最前线,却托举了前线的动脉。 1955年授衔方案出台,总干部部列出三张名单:授予、评定不授、预备役授。滕代远落在第二栏。上报中写道:“现职部长,脱离部队年限长,功绩重大但以经济建设为主,拟按大将对待。”文件递到他案头,他翻完后放下,说不授就不授,随后找秘书商量:“大将肩章图案,铁道博物馆可以存一枚,不必给我做。” 军衔评定日,他照常到部里开会,讨论京包复线。有人悄悄问他心情,他摆手:“搞铁路靠的是时刻表,不靠肩章。”那天夜里,他才对儿子说出“苏联同职务是元帅”那句话。说完,便埋头批阅报表,再也没谈过军衔。 此后,他历任国务院交通部长、全国政协副主席。1974年12月1日病逝,终年七十岁。追悼会上,几十名老铁道工举着旧工作牌。有人哽咽:“滕部长走了,线路还在拉火车。”一句朴素话,概括了他一生——前半生带兵,后半生带车,少了耀眼勋章,却铺出了通往胜利的钢轨。

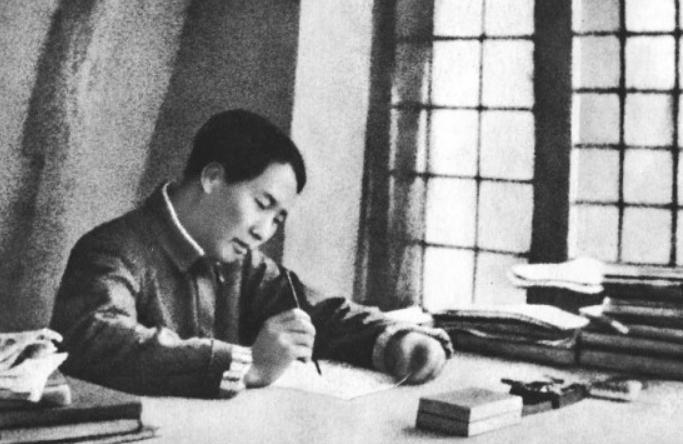

评论列表