1951年,志愿军飞行员刘玉堤在返航途中,无意间向云层下面瞟了一眼,竟然看到了一

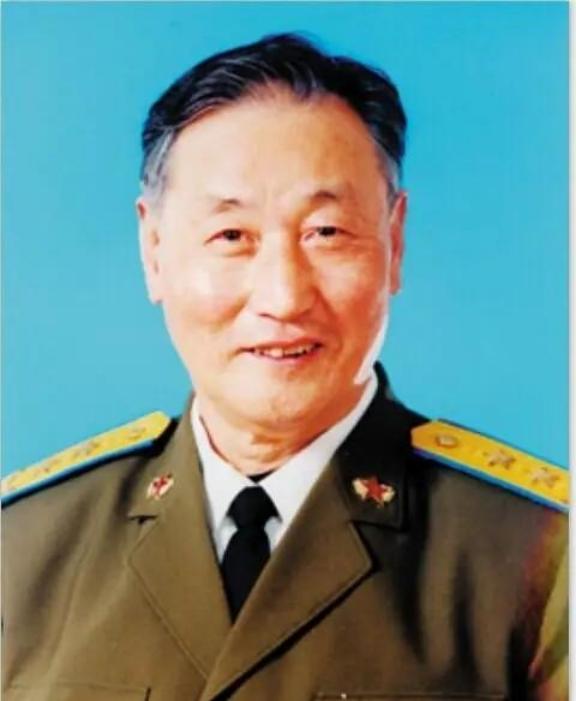

1951年,志愿军飞行员刘玉堤在返航途中,无意间向云层下面瞟了一眼,竟然看到了一群黑压压的敌机,足有六七十架!朝鲜上空,灰蒙蒙的云层下,黑影晃动,六七十架敌机嗡嗡盘旋,像铁鸟群在低空集结。刘玉堤的米格-15刚打完一场硬仗,正往回赶,谁知这一瞥,惊现敌群。他会怎么做?是避开还是直扑而上?抗美援朝那会儿,新中国空军刚起步没几年,志愿军飞行员们大多是从陆军转过来的,喷气机飞得少,实战经验更少。刘玉堤28岁,当一大队队长,早年打过解放战争,螺旋桨飞机摸索过,但米格-15这种新家伙,喷气式操作才练了15小时。美军那边呢,二战老鸟多,飞行时间上千小时,F-84战机成群结队,仗着装备和人数欺负人。1951年11月,美军搞“绞杀战”,天天上百架次飞机炸铁路、砸桥梁,专盯着清川江一线,目的是断志愿军补给线。志愿军空军第三师第七团驻浪头机场,装备米格-15,机动性好,但飞机少,只能小队出动。团长王海带队,学陆军近战,在几百米内开火,硬是把劣势扳回来些。那天11月23日中午12点53分,中朝空军通报,美军远东空军36批次116架飞机扑向平壤以北。刘玉堤率8架米格起飞,居中路,从8000米高空下滑转弯,冲向永柔至清川江区。敌机已到,F-84低空扫射,炸弹落得火光四溅,铁路铁轨弯曲,地面部队卡车队尘土飞扬。志愿军机群切入,炮火对上,空战就这么拉开。刘玉堤先盯上8架F-84,这些飞机从海上推进,翼下挂火箭弹,目标是地面工事。他带队从侧翼插过去,锁定领机,机炮打出火链,第一架F-84左翼挨弹,黑烟冒起,坠海水柱冲天。敌群散开,6架掉头追,炮弹在附近炸响。刘玉堤的米格拉高钻云,海面风大浪急,高度掉到50米,贴水飞。右侧一架F-84拉低,他反转对准腹部,射击击中起落架,敌机失控下坠,飞行员弹射伞开在海风中飘。接着追另一架,超低空缠斗,200米内炮火倾泻,敌机油箱炸裂,碎片落海。就这样,海面两架到手。甩掉追兵,刘玉堤爬升,油量见底,仪表灯闪。转向战区,只见7架F-84对铁路投弹,火球滚滚,志愿军后勤线险象环生。他单机俯冲,贴近左侧,瞄准一架尾翼,机炮连发,敌机中弹摇晃,坠山坡爆炸回荡。这第三架也拿下。其他F-84反扑,他钻云缝脱离,返航路过清川江口,江水奔流,雾气笼罩。云层厚实,机身颠簸,他向下扫一眼,云缝里黑压压敌机群,六七十架F-84和轰炸机密集盘旋,队形松散,引擎烟迹拉长,正集结准备返航。敌飞行员舱灯亮着,没警觉。刘玉堤拉高借云掩护,滑向左侧2000米外。云雾裹机,水珠敲玻璃,他判断风向,平行逼近。敌群声近,领机指挥,僚机散开。米格冲出云,直扑两架落后F-84。敌机拉升,机翼闪光。刘玉堤锁定第一架尾部,炮火撕空气,右翼断裂,冒烟旋入江,水花溅起。第二架反转射击,炮弹掠尾,他侧翻追,俯冲开火,油箱中弹,爆炸照江面。敌群乱套,几十架四散拉升,炮火乱射。刘玉堤拉头钻云,热浪涌舱,云水模糊视线,绕东南甩追兵,安全回机场。那天四架全是他一人干的,创单机纪录。志愿军空军那时候,条件苦,机场简陋,维修靠手,飞行员住帐篷,冬天零下几十度还得爬上天。美军飞机多,经验足,但志愿军靠意志和战术补上。像刘玉堤这样,从15小时新人,到王牌,只几个月。整个抗美援朝,空军出动2万多架次,击落敌机330多架,伤亡也大,但保住了天空,护了地面部队推进。刘玉堤这仗,打出中国空军的底气。回想起来,那不是运气,是训练和胆量。空军从无到有,靠这些老大哥趟路。今天我们空军,歼-20隐身机上天,航母舰载机起降,训练标准世界一流,可根基还在抗美援朝那批人身上。刘玉堤后来升中将,总共击落6架、伤2架,一级战斗英雄。2011年他走时,空军为他默哀,儿子刘飞保也当飞行员,外孙陈浏接着干,家传三代保蓝天。这故事告诉我们,强国强军不是空话,得一步步来。和平年代,更得记着这份恩,年轻人学技术、练本领,为国防添砖加瓦。