1948年,一个日本人冒充中国人,加入了解放军,征战半个中国,立下汗马功劳,还参

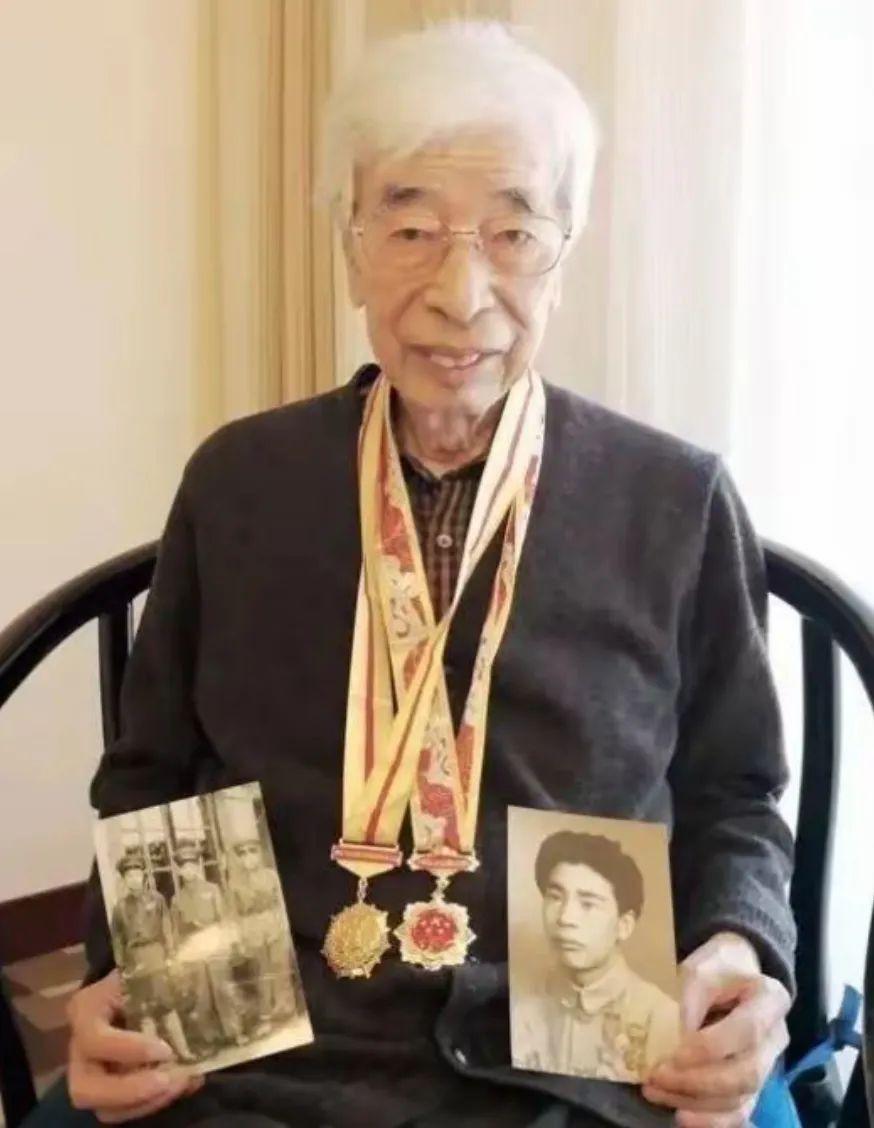

1948年,一个日本人冒充中国人,加入了解放军,征战半个中国,立下汗马功劳,还参加了抗美援朝,但是,没多久他就暴露了身份!麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!1933年,砂原惠出生在日本九州福冈的一个武士家庭,父亲没有延续传统,而是选择到南满洲铁道株式会社做技术工作,1937年他跟随父亲来到中国东北。那时候的孩子还小,适应新的环境很艰难,要面对陌生的语言和生活方式,但很快他学会了说汉语,还和当地的孩子成为朋友。父亲性格与众不同,他反对军国主义,经常为中国工人遭受的欺压不平,这些经历悄悄在孩子心里埋下了不同的想法。1945年夏天,父亲因长期接触放射性物质在辽宁阜新病逝,日本战败后,母亲和他失去了依靠,本来有机会回到日本,可是听说不少回国的日本人在国内受排挤,母亲犹豫再三,选择留下。他们流落到辽宁北镇农村,靠给地主家干活维持生活,母亲缝补衣物,他干些放牛看猪的活,因为口音和面貌,村里人知道他们是日本人,但并没有排斥,村民的善意让他心里渐渐有了归属感。1948年土地改革的时候,母子被划为贫雇农,分到了土地和财产,拿到土地契约的那一刻,他感觉自己和别人一样平等,对比日本军人的残暴,他第一次看到共产党带来的不同。这份触动让他决定参军,他改名张荣清,填表时谎称是本地孤儿,从此在军队中以一个东北穷孩子的身份生活,虽然背负秘密,但他投入得很真切。辽沈战役爆发,他担任侦察兵,童年时学过测量,在战场上发挥了大作用,他经常独自潜入敌后,测量炮兵阵地的坐标,为部队炮火提供准确情报。有一次部队需要渡河,他反复下水测量宽度和深度,才找到一条适合偷渡的路线,他还曾在城市里化装成卖糖葫芦的小贩,边卖边收集防守情况,他的努力让战役取得了关键进展。平津战役时,他继续承担危险任务,因为熟悉日语,他能听懂敌军暗号,为部队掌握了第一手信息。他的表现逐渐赢得战友的信任,大家已经把他当成真正的兄弟,对他来说,隐藏身份的愧疚变成了拼命保护战友的动力。1950年抗美援朝爆发,大多数日籍人员被安排留在后方,他坚持要求参战,他说自己就是中国人,还写下遗书,递交了入党申请书,最终他进入了朝鲜战场。那里环境恶劣,零下三十多度的天气里,他带队潜伏三天三夜,成功炸毁了美军炮阵,他也参与过跑道勘测,冒着美军轰炸排除定时炸弹,保证运输线畅通,从上甘岭到金城反击战,他一直活跃在前线。1953年母亲病重,当地干部慰问时发现他们的日本身份,消息上报后,他的情况被查出,政委把他叫去问话,他终于承认了身份。此时他痛苦又不甘心,他觉得自己用鲜血换来信任,不应该因为血统被否定,组织决定把他从前线调离,安排到东北航校工作。在航校,他遇到一批关东军的日本航空兵战俘,他发现这些人吃着白米饭,而朝鲜战场的战友却啃炒面和吃雪,他无法接受,当场闹过,甚至绝食抗议。后来有人给他解释,技术对新中国的空军建设很重要,他才慢慢接受了现实,几年后,航校在这些人帮助下培养了不少飞行员,很多还参加了阅兵和实战。1955年,他陪母亲回到日本,回国后他发现自己格格不入,语言上虽然没有问题,但饮食、思维都已经习惯了中国。为了延续和中国的联系,他创办了一家贸易公司,专门推动中日交流,还选在七月一日开业,可惜那个时候中日关系紧张,公司遭遇打压,很快关闭,他在日本始终觉得孤单。1972年邦交正常化后,他多次带日籍老兵回到中国,他组织老战士参观他们曾经战斗过的地方,看中国的变化。2010年,他带队参加抗战胜利65周年活动,面对记者,他说这是回国,而不是访问,他的回答没有犹豫,因为他内心早已把中国当作祖国。晚年的砂原惠,有一个心愿,就是百年之后把一半骨灰留在中国,2021年6月,他在日本去世,直到生命的最后,他仍然坚持自己是中国人。他的一生,见证了身份和国籍之外,信念和选择能把一个人的灵魂真正扎根在另一片土地上。信源:人民中国杂志社——血与心—日籍解放军战士原惠的传奇人生