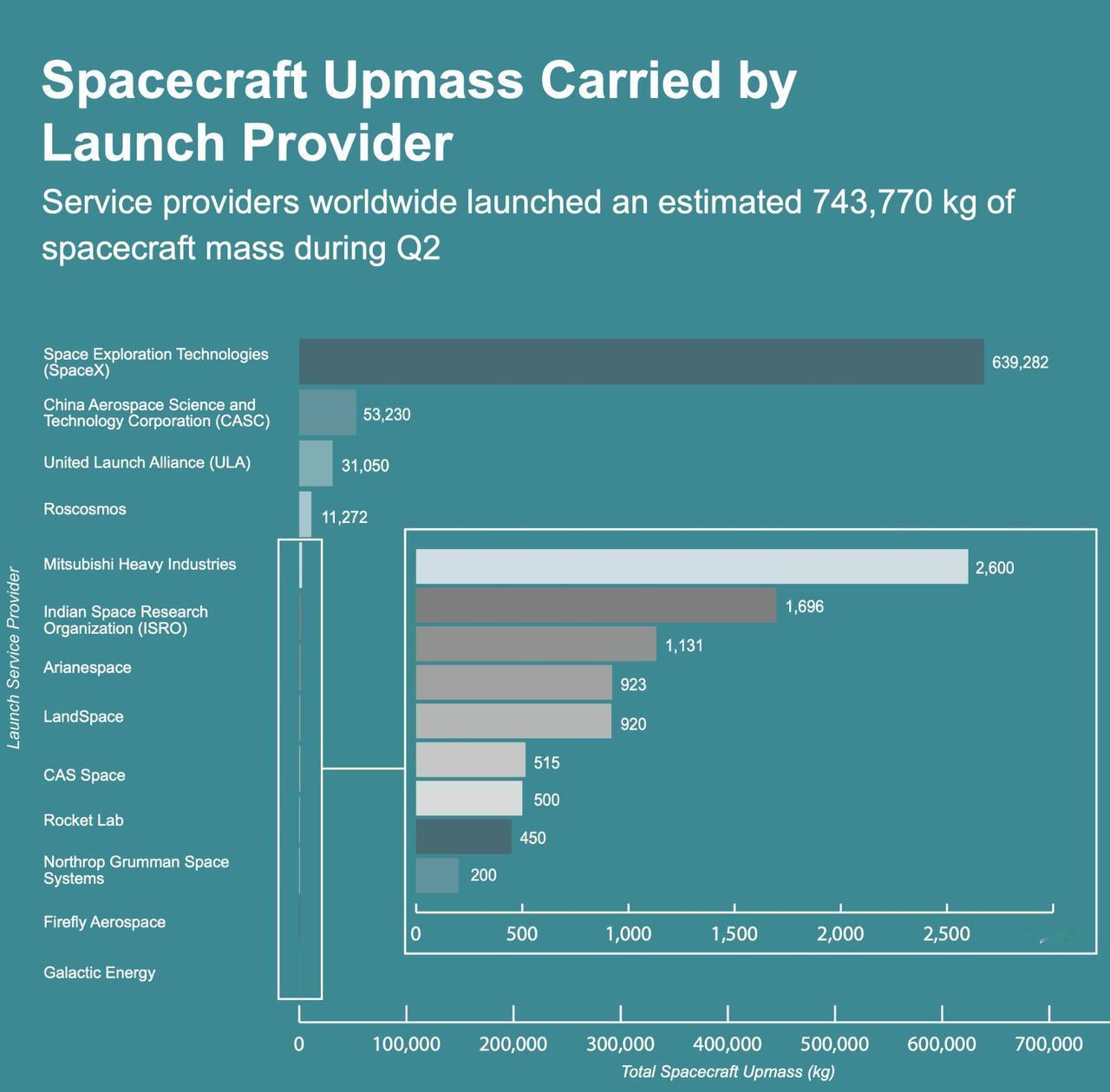

说起西方科技,总有人觉得它似一位年迈的运动员,往昔那种大步流星、飞速跨越的进步速度,如今已变得迟缓,曾经屡见不鲜的突破性进展,现今仿佛销声匿迹了。 上世纪冷战时期,美苏在科技领域的较量近乎白热化,两国把大量资源投入航天、核能、卫星等前沿领域,短短十几年间,计算机基础架构、集成电路、载人航天技术接连突破,这些成果至今仍是全球科技的基石。 可冷战结束后,西方失去了外部竞争的紧迫感,政府对科研的投入强度逐年下降,企业也更倾向于短期能盈利的项目,比如把现有技术优化后推向市场,而非投入巨资研发全新技术。 2000 年后,欧美专利申请中 “改进型创新” 占比从 60% 升至 85%,真正颠覆式的发明却越来越少,人们期待的飞行汽车、高效新能源等突破,始终停留在概念阶段。 但这并非西方科技整体停滞,而是全球科技格局变了 —— 现在能玩得起高端科技的,只剩中美两国。 2010 年前后,科技研发的 “门槛” 突然飙升,单靠一个国家或少数企业很难支撑。 就拿材料科学来说,要研究新型耐高温合金,得建至少 5 个大型实验室,配备透射电子显微镜、超高真空镀膜机等设备,一套设备就得上亿美元,还得养着上百名材料学家、工程师,每年维护费用超 10 亿人民币。 中小国家根本扛不住这样的投入,像欧洲的荷兰、瑞典,虽有顶尖科研团队,却因资金有限,只能在细分领域做研究,无法开展系统性突破。 空间站项目更能说明问题。国际空间站运营至今,累计投入超 1500 亿美元,美国每年要承担 40% 的费用,俄罗斯、欧洲各国分摊剩余部分。 可近年来,欧洲多国因财政紧张削减航天预算,2020 年至 2023 年,德国、法国的航天投入分别下降 12% 和 8%,导致空间站部分实验项目被迫暂停。 反观中美,中国空间站 2022 年完成建造,每年投入稳定在 300 亿人民币左右;美国也在推进商业空间站计划,亚马逊创始人贝佐斯的蓝色起源、马斯克的 SpaceX 都拿到政府订单,这种 “国家 + 企业” 的投入模式,是其他国家难以复制的。 再看半导体领域,2018 年,台积电建成 5 纳米生产线,投入超 200 亿美元;2022 年,美国英特尔宣布投资 500 亿美元建设芯片工厂。 这样的投入规模,让韩国之外的其他西方国家望尘莫及。 欧洲曾计划联合建设先进芯片生产线,可因德国、意大利、法国在资金分摊上无法达成一致,项目从 2020 年推迟到 2025 年仍未落地。 日本虽在半导体材料领域有优势,但缺乏完整的芯片制造产业链,2023 年其本土芯片产能仅占全球的 8%,远低于中美韩。 人才流动也加剧了这种差距。2015 年至 2023 年,全球顶尖科技人才中,有 62% 选择去美国或中国工作。 美国凭借多年积累的科研环境和高薪,吸引了欧洲、印度的人才;中国则靠快速发展的科技产业和稳定的研发投入,让 1.2 万余名华裔科学家从美国回流。 欧洲情况却不容乐观,2022 年欧盟报告显示,近 5 年有 30 万高级科技人才离开欧洲,其中 80% 去了美国和中国。 企业层面的差异更明显。美国的苹果、谷歌,中国的华为、腾讯,每年研发投入都超千亿元,既能做短期技术优化,也能布局 5G、人工智能、量子计算等长期项目。 而欧洲的企业,如西门子、宝马,更多聚焦在传统制造业技术升级,对新兴科技的投入相对有限。 2023 年,全球科技企业研发投入 TOP10 中,中美企业占了 8 家,欧洲仅 1 家入围,且排名第 9。 这种格局背后,是科技研发 “规模化” 的必然结果。现在搞科技,不是靠单个天才的灵光一现,而是需要庞大的团队、持续的资金、完整的产业链支撑。 中美两国人口多、市场大,能通过规模化生产分摊研发成本,比如中国的 5G 技术,通过国内庞大的基站建设和用户规模,快速收回研发投入,再反哺新技术研发。 而小国市场规模有限,即使研发出新技术,也难以通过量产降低成本,最终只能放弃或依赖大国技术。 未来,这种 “中美主导、其他国家跟随” 的科技格局还会持续。 西方所谓的 “科技停滞”,本质是除中美外,其他国家难以跟上科技研发的 “烧钱” 节奏,只能在部分细分领域发力。 对中美来说,接下来的竞争会集中在人工智能、量子计算、生物技术等领域,谁能持续投入、留住人才,谁就能在科技竞争中占据主动;而其他国家,更多会选择与中美合作,参与到产业链的某个环节,而非独立开展顶尖科技研发。 信源:市值暴涨千亿,资本市场为何重估百度?——新浪财经