2025年9月,中国公布了一个引发全球关注的计划:在1500万公里之外,主动拦截

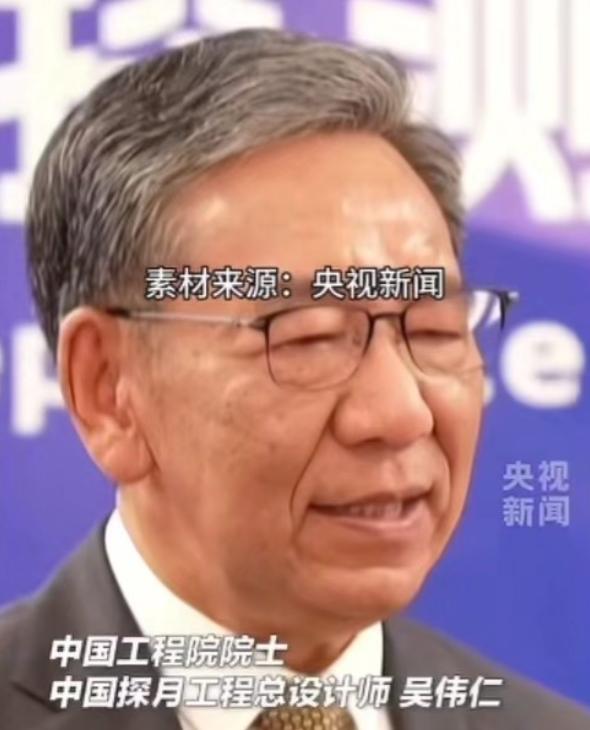

2025年9月,中国公布了一个引发全球关注的计划:在1500万公里之外,主动拦截并撞击一颗小行星。最终目标,是让它的轨道改变大约3公里。听起来微不足道,却是人类为抵御宇宙威胁迈出的关键一步。人们不能忘记6500万年前地球的悲剧。当年一颗直径十公里的小行星带来了巨大的冲击,恐龙和其他无数物种因此灭绝。那一次,地球毫无办法,只能被动承受。这次任务的难度几乎超出了常理。航天器要在1500万公里外精准击中小行星,而且它本身还在不规则地旋转。执行撞击的飞船速度达到每秒12公里,比子弹快几十倍。哪怕偏差只有极微小的角度,结果可能就完全不同。因此科研人员设计了“双伴飞”的新方案:先有一艘观测器抵近,获取小行星的全部数据,再由撞击器完成最终一击。这种模式大大提高了准确性,让任务不再只是一次豪赌,而是经过精密计算后的操作。与此相比,美国在2022年进行的DART任务算是“开路先锋”。那次他们用不到一吨的探测器,以6公里每秒的速度撞击目标,只取得了极微小的轨道修正。这并不是一场单纯的防御行动,同时也是一次难得的科学实验。小行星被称作“太阳系的残片”,它们保存了最原始的物质信息。通过撞击后喷出的碎片和形成的坑洞,科学家能进一步研究这些天体的内部结构。换句话说,这个计划既能保护地球,又能探索宇宙的起源。当然,公众的疑虑从未消失。有人担心这种技术会不会转化成太空武器,也有人担心一旦计算出错,小行星会不会意外被推向地球。中国科研人员早已给出解释:首先,选中的目标2016WP8轨道稳定,不存在撞击地球的可能;其次,这种系统成本极高,也难以控制轨迹,作为武器几乎没有意义。因此,它的价值更多体现在技术突破和长远的民用领域,比如激光通信、深空导航、资源勘探等。事实上,人类在面对太空威胁时一直很脆弱。就在2024年底,一颗名叫YR4的小行星一度被推算出有不小的撞击概率,虽然后来确认没有危险,但那次事件让全世界看到了防御体系的薄弱。这也是为什么联合国随后推动《行星防御协议》,而中国计划正是在这种背景下开启,带有强烈的现实意义。如果这个实验能够成功,它不仅能让地球免于某些潜在的毁灭性灾难,更重要的是,它象征着人类首次真正具备了主动防御的能力。从古代流传的“杞人忧天”,到今天真的要去改变一颗小行星的轨道,这中间跨越的是数千年的文明进步。这场计划不只是一次单纯的撞击,而是一次科技与人类命运的联动。它让人产生一种深刻的情感:我们终于不再只是恐惧等待的弱者,而是能亲手在浩瀚宇宙中修正未知威胁的人。如果说过去我们的祖先只能把灾祸归结于天意,那么今天,中国航天选择了用行动告诉世界,面对宇宙的挑战,我们不是旁观者。未来或许还会有更多的试验,也可能有无数次计算和修正,但无论结果如何,这已经是人类走向星辰大海不可回头的一步。人们看到的不是简单的技术突破,而是一个现实版的“地球护盾”正在成形。这一天,属于全世界所有希望家园能够更安全的人类。