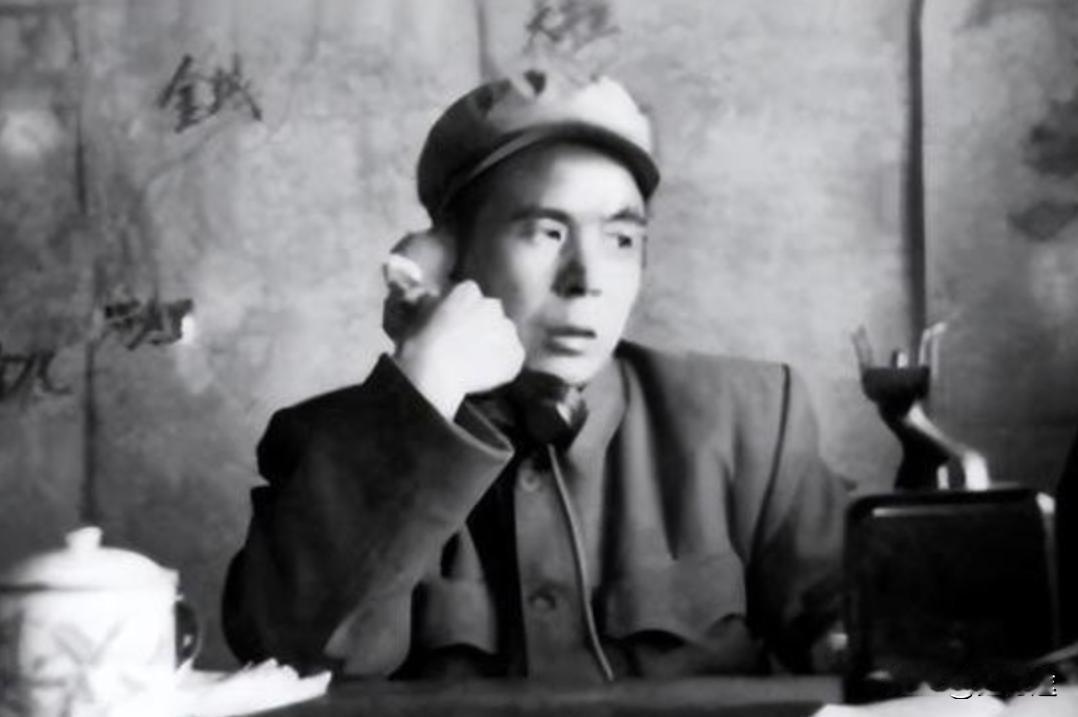

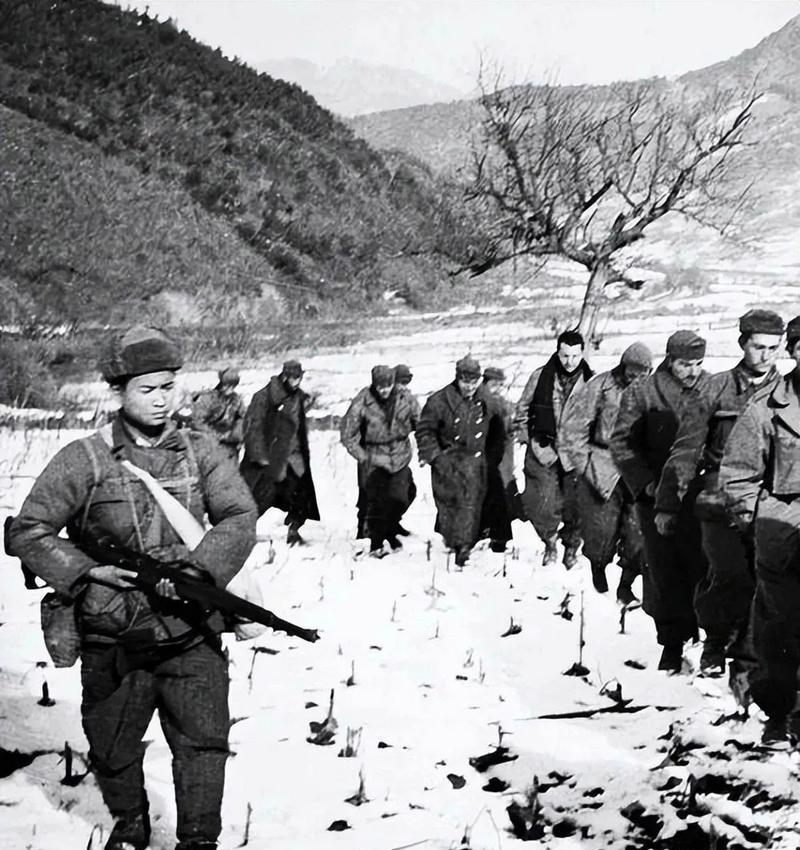

上甘岭战役走出了多少“大人物”? 李德生:中央政治局常委,副主席;秦基伟:国防部长;向守志:第二炮兵首任司令员;尤太忠:广州军区司令员。 1952年10月,美军在朝鲜半岛上布下了名为“摊牌作战”的计划。 他们估计得很清楚:只需五天,靠南朝鲜部队配合,再加上空军、炮兵压制,付出200人伤亡,就能拿下志愿军手里的两个小山头——597.9高地和537.7高地。 但战争从不按剧本走,尤其在面对中国人民志愿军时。 这一仗,后来被命名为“上甘岭战役”,打了整整43天。 美国人把能用的家伙全搬上了阵地,40多架飞机轮番轰炸,300多门重炮不间断倾泻炮火,坦克推到了山脚。 他们一天能打出上十万发炮弹,把一个山头硬生生削低了两米。 志愿军的战壕、掩体,几乎在第一轮火力覆盖后就被夷为平地。 可那些年轻的中国士兵没有退。 他们转入坑道,抱着简陋的武器,在弹片横飞的黑暗中死守阵地。 有的连队在十四天内断粮断水,顶着毒气、火焰喷射器和炸药包,一寸阵地一寸血。 有一面战旗,原本插在597.9高地的1号坑道口,被弹片打出了381个洞。 旗还在,阵地也没丢。 这场战役中,志愿军一共伤亡一万两千余人,美韩联军投入超过六万人,伤亡超过两万五千。 原本只想“摊个牌”,结果摊出来的是一张烂账,美军计划全面失败,此后再没发起过类似规模的攻势。 孙占元,在腿被炸断的情况下仍抱着手雷滚向敌群;黄继光,在密集火力下用胸膛堵住机枪火口;胡修道,一个人守阵地两天两夜,打退了五个营的轮番进攻。 这些名字,后来进了课本,但他们当时都只是二十来岁的普通士兵。 上甘岭的胜负早已定格在历史的时间轴上,但这场战争的意义,还远不止一纸战报那么简单。 血与火中的锻造:共和国将星的战场履历 战争里不仅打出了阵地,也打出了人。 上甘岭一役,很多后来的“大人物”,当时还只是军中将领、师级干部、营团主官。 他们在战火中压着咬牙顶过来,许多年后,走上共和国政治与军事的中枢。 秦基伟当时是志愿军第15军的军长,整个战役的主指挥。 上甘岭一开打,压力就压在他肩上。 对手不是杂牌,而是精锐的美军第7师,配合南朝鲜两个整编团,美军空中与地面火力占尽优势。 秦基伟看得清楚——阵地不能放,哪怕搭进去一整军。 他做了一个至今都被军事学院反复讲解的部署:坑道战。 当地形再难,炮火再猛,战士都能有个立足的藏身之所;当地表工事全部被夷平,作战还要能继续。 他指挥部队分散火力,错位布局,还请后勤修起临时“运弹通道”,一个炮兵连用绳索和木轨,把炮弹一点点送进阵地深处。 每一个决定,都是在弹雨里下的。 秦基伟没有坐镇后方,他几次冒险进阵地实地勘察,有时就趴在石缝里观察火力死角。 他不是为了英雄主义,而是要找到能打、敢打、能赢的“手感”。 打完上甘岭,他没升什么大官,但整个志愿军内部都知道,这是个能扛事、扛硬仗的将军。 多年之后,他成为国防部长,也算是水到渠成。 李德生那会儿是第12军的副军长。 战役中后期,第15军连战十九天,已经弹尽力疲,战线吃紧,李德生临危受命,率第12军六个团接手。 他做得很细,光是战前动员,他就亲自一线巡阵,每个师的干部轮训,标尺打点,对照地图,一一推演。 前方打得再凶,他都在阵地边督战,喊话不靠大喇叭,而是蹲在壕沟里挨个交代。 有一次,他发现前线一个加强连因炮火压制撤退迟缓,他自己穿着单兵装具跑过去压阵。 士兵见他来了,吼也不敢喘,硬是用刺刀拼下了阵地。 李德生不是个声大作响的人,但从上甘岭之后,前线就记住了他——那是个不会甩锅的长官。 再往后,李德生一步步升为北京军区司令员,中央政治局常委,直到担任国家副主席。 老部下提起他,不说资历,只说一句:“打过上甘岭的。” 还有向守志,他是二炮第一任司令员,那时候在高炮部队里调动频繁,后期支援上甘岭;尤太忠日后成为广州军区司令,那会儿在第15军中担任基层指挥官,战后连升三级。 上甘岭给了他们战争的磨炼,也让他们对战争有了真正的敬畏。 共和国的大人物,不是从讲台上讲出来的,是从血堆里一步步走上来的。 从阵地到殿堂:上甘岭精神的国家回响 上甘岭不是一个孤立的战例。 它的特殊,在于打出了一个后劲极强的精神符号。 几十年过去了,每逢建军节、国庆阅兵,总能看到那面弹痕累累的红旗,被郑重地摆在最显眼的位置。 不是摆设,是记号,是国家记住“我们曾经有过怎样的兵”的方式。 这批在上甘岭浴火走出来的将领,不只是军队的中坚。 他们对国家制度设计、军队改革、战备战略,都有过深刻影响。 他们打过最野的仗,吃过最硬的亏,对战争既不盲目崇拜,也绝不轻率评判。 他们成为共和国最有分量的一群人,并非只是凭资历,而是在最该顶上的时候顶住了。 “上甘岭精神”这五个字,不止用来缅怀英雄。 那是一种骨子里的韧劲儿——面对绝境不躲、面对代价不怕、面对牺牲不退。