志愿军的王牌军长,基本上都是中将军衔,只有一人是少将,他是谁“1950年11月

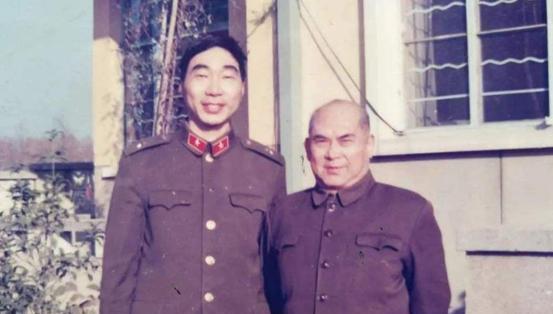

志愿军的王牌军长,基本上都是中将军衔,只有一人是少将,他是谁“1950年11月28日夜,长津湖西岸雪势愈发猛烈,你们能顶住吗?”志愿军第九兵团前线电话里传来彭德清低沉的回应:“保证完成任务,北极熊团跑不了。”短短一句,后来在史书中多次被引用,却很少有人留意,这位“敢打包票”的军长最终只佩戴了一枚少将星。抗美援朝五次战役拉开帷幕前,中央军委为各军长排出作战序列。名单里,秦基伟、梁兴初、吴信泉等名字赫然在列。他们大多在解放战争中就是军长或副军长,军功扎实,资历突出。按惯例,建国后第一轮授衔时,这批“老军长”几乎清一色晋升中将,看似顺理成章。有意思的是,一纸调令把时任华东军区副参谋长的彭德清推到第27军最高位置。这个调动显得突兀,原因并不复杂——第27军刚整编完毕,需要一位熟悉华野战法、又能迅速融入林彪体系的指挥员。彭德清在宿北、莱芜两役中表现活络,陆军总部相信他的“灵活与狠劲”更适合冰天雪地的美军对手。长津湖战场果然印证了这种眼光。27军侧翼偷渡下碣隅里,彭德清把兵力压到极限,每个连队都被要求“一小时攻一次、高坡不留活口”。极端温度下,士兵冻掉脚趾也不退。北极熊团被全建制歼灭,美军在战报里写下“unitlost”,这是整个朝鲜战场唯一一次完整成团被抹掉的纪录。战后总结会上,志司有人感叹:“要是这仗再打两回,27军的番号得写进西点教材。”然而名声和军衔并非同步增长。1955年授衔时,秦基伟、梁兴初、吴信泉等人全部列入中将序列,轮到彭德清,他却从容向授衔委员会敬礼,胸前只挂起一枚少将星,颁奖词同样简洁:“抗美援朝有功,战术果断。”为什么会出现这种落差?一部分原因在于资历年限。解放战争末期,彭德清是纵队师长,干到1949年才补入军级序列;相比之下,秦基伟1947年就坐在15军帅位,吴信泉1948年升副军长,论“军龄”,彭德清晚了好几班次。另外,授衔评分体系十分看重基层历练年数和党龄,不以一战论英雄。值得一提的是,彭德清本人并未对军衔多言。他回沪探亲时曾对老部下笑道:“星多星少,打得赢才算数,你们别替我抱不平。”这番话传到部队,很多士兵直呼“彭老总格局大”。从那以后,27军内部沿用一句口号:“级别再小,也要打大仗。”时间线继续往下推。1958年,27军改编为空军教导旅,彭德清赴南京担任副校长,从野战指挥席走进课堂,他把长津湖经验拆解成二十七条战术动作:冻土发爆、夜间包抄、火箭筒破冰等。学员们戏称这是“寒区作战说明书”,后来在中苏边境自卫反击演练中派上了用场。遗憾的是,彭德清健康状况在六十年代急转直下,1964年转入总后勤部养病。1968年突发脑溢血离世,年仅五十八岁。军中好友感叹:“如果他再活十年,也许还能换来一颗中将星,但那已不重要。”档案馆里,依旧保存着他当年在冰雪里写下的战斗日记,一句批注格外醒目:“雪埋尸骨,但不埋军魂。”纵观志愿军王牌军长序列,中将固然占绝大多数,却无法掩盖少将彭德清的锋芒。军衔只是静态标识,而他留给后人的,是敢于“打包票”的魄力,以及把敌团从战场名册抹去的决心。握住这两点,就足以解释——为什么历史课本翻到长津湖,总会看到那个戴着少将肩章的身影。