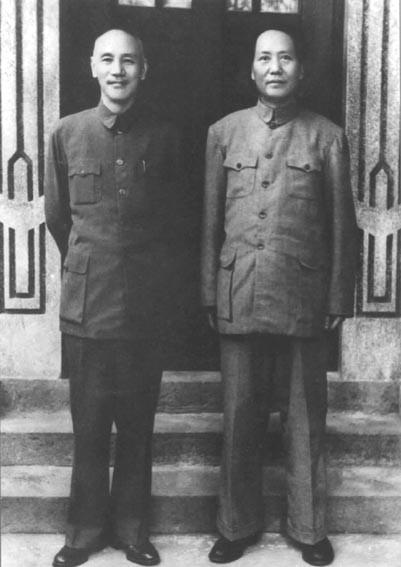

[太阳]1975年,蒋介石在台北病逝,入殓时身上穿了7条裤子,消息传到北京,大家都以为毛主席会非常高兴,但毛主席只是满脸凝重的说了三个字。 (参考资料:2009-12-19 凤凰网——1975年纪事:毛泽东如何回应蒋介石病逝消息) 1975年蒋介石在台北的离去,远不是一个句号那么简单,它更像是一个复杂的开篇,开启了一套围绕他“身后秩序”的庞大工程,这里面既有符号的精心打造,也有权力版图的现实重划,更交织着一份至今未解的地缘政治遗产。 想要看懂这一切,得从三个不同的切面钻进去:看得见的符号,看不见的权力,以及那条走不完的归途。 首先是符号的塑造,这事儿是从最贴身的细节开始的,蒋经国亲自动手,遵循家乡的老规矩,给父亲穿上了七条裤子、七件内衣,外面再套上长袍马褂,这既是儿子的孝心,也是一种宣告,把他最后的形象牢牢钉回了中华传统的根上。 公众看到的,则是另一套符号,他胸前挂着大红采玉勋章,两侧是国光勋章和青天白日勋章,这些冰冷的金属无声地讲述着一生的功业,宋美龄则放入了《圣经》、《三民主义》和《唐诗》,为他构建了一个兼具信仰、主义和传统文化精神的世界。 最绝的是,国民党中央直接把党章里的“总裁”这一章给永久保留了,这个位置,从此悬空,成了一座纪念碑,你看,从贴身衣物到最高头衔,一个完整的政治图腾就这样闭环了。 人走了,权力真空必须填补,一场围绕新秩序的权力重划,在对岸的凝视下悄然展开,在一个月的官方哀悼期里,国民党火速行动,4月28日,中央委员会开会,干了件大事:新设“主席”一职,并一致推选蒋经国。 从个人色彩极强的“总裁”,到更制度化的“主席”,这不只是换个称呼,蒋经国的上台,背后因素很复杂,有他父亲的多年培养,有他自己稳扎稳打的苦干,当然也少不了官场里那种趋炎附势的推力,直到1976年11月,他才在国民党十一大上正式当选。 这一切,北京那边看得清清楚楚,毛主席听到消息,只说了句“知道了”,但谁都知道这三个字背后的分量。 时光倒回1958年金门炮战,毛主席就说过,在台湾那几个人里,“还是要蒋介石好”,对他来说,蒋介石是个确定的对手,现在这个对手没了,对岸的新格局到底稳不稳,得重新估量了。 而在所有身后事里,最拧巴、也最意味深长的,是他留下的政治遗产和他自己遗体的处境,他后半生咬得最紧的,就是“一个中国”原则,公开痛斥“两个中国”或“一中一台”是幻想,1967年,他当着日本首相的面,直说这是美国人的一厢情愿,他“绝对反对”。 这份坚持,和他心心念念的故土形成了奇妙的互文,在浙江奉化,他的祖居至今保存完好,后人也曾多次回去祭拜,那个叫“根”的地方,真实存在。 可现实呢?他与儿子蒋经国的遗体,至今仍“暂厝”在桃园大溪,一个毕生追求统一的强人,自己的“落叶归根”却成了一个悬而未决的问题,这本身就成了一个巨大的政治象征,无声诉说着两岸的现状。 所以说,蒋介石的身后事,根本不是一条直线,它是一场精心设计的符号塑造,一次小心翼翼的权力交接,更留下了一份关于信仰与归宿的深刻矛盾,这三个剖面,共同构成了他那延续至今的影响力,在时代的水面上,涟漪不断。