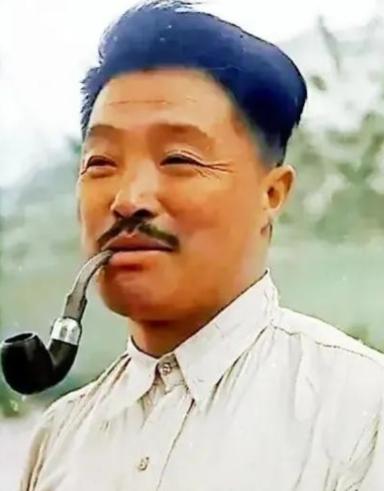

1947年7月23日,小河会议结束后,毛主席突然找到贺龙,神色凝重地说:“有句话,我一直想跟你说,“ “什么话?“贺龙有些惊讶, “你虽然是陕甘宁晋绥联防司令,但实际上没有带兵打仗,实在受委屈了,“这句话,毛主席憋了很久。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持 1947年夏天,战争正处在最胶着的阶段,国民党胡宗南带着几十万大军扑向西北,直冲延安而来,毛泽东和中共中央被迫撤出延安,在陕北山沟里辗转,这个时候,所有人的注意力都集中在前线,谁能挡住敌人的进攻,谁就能扭转战局。 在这个关键时刻,贺龙被安排了一项看似“不那么风光”的任务,他没有被派去指挥作战,而是担任陕甘宁晋绥联防司令,负责后方的统筹和保障,这意味着,他亲手带出来的晋绥野战军三个纵队,要交给彭德怀指挥,而他自己则要坐镇后方,管粮草、管运输、管财政。 这份安排,在很多人看来,是个“冷板凳”,一个身经百战的老将,一个从南昌起义一路打到延安的元帅级人物,突然被调到后方,甚至不再直接带兵,不少干部私下里替贺龙叫屈,觉得他是从前线被“撤”了下来。 可贺龙不这么想,他看问题从来不绕弯,党中央让干什么,就干什么,他不是那种计较职位高低的人,他心里清楚,这个时代需要的不仅是能打仗的猛将,更需要能稳住大局的干将,战争不是只靠冲锋,后勤保障同样决定胜负。 贺龙接手的是一摊烂账,晋绥根据地资源紧张,人口稀少,百姓生活困难,要从这样一个地方源源不断地供给前线,难度可想而知,他没有抱怨,也没推脱,直接带着干部下乡调查情况,研究办法,他一边组织开荒种地,一边协调财粮调配,还得防着阎锡山从山西方向的骚扰。 那年陕北大旱,庄稼几乎颗粒无收,贺龙带着财经干部硬是在“缺口”里抠资源,算盘打了一夜又一夜,粮食一石一石地凑,运输队翻山越岭,有时一场暴雨就能冲掉一整队骡马,士兵们跪在泥里一粒粒捡麦子,贺龙看在眼里,心里着急,但从不抱怨。 他知道,彭德怀在前线打得辛苦,不能让兄弟们饿着肚子打仗,于是,他要求各级干部必须亲自下到运输点、分发点现场,不许坐在屋里发号施令,他自己也常常吃着冷饭、睡在帐篷,白天跑调度,晚上还要检查报表。 贺龙不是只会打仗的猛子,他有极强的组织能力,他曾经从几百人带成几万人,从地方武装锤炼成正规军,这样的经历,让他对队伍的构建与管理有着天然的敏感,他不靠空话鼓劲,也不讲花架子,做事靠的是实打实的办法。 晋绥地区的干部起初对财政工作一知半解,贺龙就从头教起,他把财经干部集中起来,开办学习班,讲解如何编预算、如何审核开支、如何与群众打交道,别人讲课念稿子,他直接举例子,说哪一支运输队因为路线设计错误多走了几十里,浪费了多少人力物力,这样的讲法,每个人都听得进、记得住。 再说粮草和物资的调配,贺龙坚持“先前线后机关”,他自己穿的还是多年前打仗时的旧军装,补丁摞补丁,吃的也跟普通战士一样,谁要是想着吃小灶、走后门,他第一个不答应,他说过一句话,大意是:后方干部要是比前线兵还过得讲究,那我们就别打仗了,这话他没有喊出来标语式地讲,而是用自己的行动,天天在践行。 贺龙的“能”,不仅在于他有办法,更在于他能压住场子,那个时期,后方各地情况复杂,有的地方干部怕担风险、怕得罪人,不愿意征粮;有的部队内部纪律松弛,管理混乱,贺龙到某地,先不发火,先听情况,等一圈人都说完,他才拍板,谁该干什么,怎么干,干到什么程度,清清楚楚,谁都不敢含糊。 西府战役打得极其困难,前线部队几次弹尽粮绝,是贺龙组织的数百支运输队,从晋绥翻山越岭送过去的军粮支撑起了战斗,每一筐粮食背后,都有贺龙和他组织系统的心血,有人说,彭德怀在战场上赢了仗,贺龙在战场后面保住了胜利的可能。 在战争最紧张的时候,有一次他亲自赶到前线,不是为了指挥战斗,而是为了整顿军纪,当时有些士兵因为补给不到位闹情绪,贺龙没有训人,他在军政会议上说,军队不是吃香喝辣的地方,是替人民打仗的地方,说完,他拿出一份后方粮食分配表,告诉大家,为了这几百斤粮,多少老乡半夜推磨,多少干部连续熬夜核账,听完之后,没人再吭声。 贺龙干事,从不图表扬,也不等掌声,他知道,这种工作上不了报纸,讲不出英雄光环,但没有这些,前线再英勇也会打空,他做得多,说得少,别人不知道的细节,他心里最清楚。 战后,中央总结经验时,有人提到贺龙的贡献,说他像古代的萧何,这个比喻很贴切,但贺龙从不自比,他觉得,只要国家安排的事能干好,自己值不值、委不委屈,都不重要。 信息来源:百度百科——贺龙