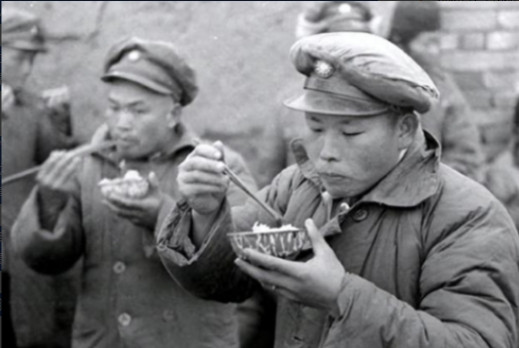

1951年,原马家军改编的解放军7师,部分官兵发动叛乱,王震叫来7师师长,质问:“你的部队叛变了,打算怎么处理?” 1951年的新疆,还带着新中国刚成立时的蓬勃与紧张,那片辽阔的土地,刚刚摆脱了战乱,却又迎来了一场突如其来的军队动荡,2500名骑兵,在一个夜晚突然脱离队伍,带着战马和枪械,奔向昆仑山方向,这不是小规模的哗变,也不是普通的误会,而是一场深藏已久的矛盾集中爆发。 这些骑兵原本不是解放军中的一员,他们来自曾在西北地区叱咤风云的马家军,一支以回族士兵为主、战斗力强悍的地方武装,在1949年全国解放的大潮中,马家军的一部分部队接受了改编,成为了解放军骑兵第七师,军装换了,番号也变了,但内核并没有随之改变,官兵们依旧习惯旧军队的组织方式、生活节奏和军中秩序,对新政权的理念和制度缺乏真正认同。 民族因素是其中一个绕不开的问题,第七师中的许多士兵来自回族和撒拉族,在长期的军旅生涯中,他们形成了独特的团体认同,而新军队的制度强调统一管理和平等对待,却在实际操作中很难完全照顾到他们原有的文化和生活方式,语言不畅、生活习惯差异、政治学习方式陌生,都令他们感到格格不入。 更深层的隐患来源于历史积怨,1936年,红军西路军曾在西北与马家军爆发激烈战斗,双方有过血的交锋,虽然已过去十余年,但许多老兵仍心怀戒备,担心新政权会翻旧账,因此,即便身穿解放军的军装,心里仍打着算盘:这场合作究竟是真融合,还是权宜之计? 1951年春,第七师被派往南疆剿匪,这本是一次普通的军事部署,却成了导火索,部队中开始流传种种传言,有人说战马要被收走,用来换成耕牛;有人说这是打回族自己人,是“卸磨杀驴”的节奏,这些消息在士兵们之间迅速传播,情绪变得紧张而不安,马忠孝,作为副连长之一,在这种氛围下,成为了煽动者,他不是唯一有怨言的人,但他的行动点燃了整支队伍的情绪。 2500人,带着全部的军械和战马,连夜向南逃离,他们的目标,是昆仑山那一带的残余国民党武装,意图很明确:脱离解放军,重新组成一支独立武装,对于刚刚稳定的新疆局势来说,这是严重的挑战,一个刚整合的边疆省份,若内部军队发生分裂,不仅会让人民失去信任,也可能引来更大的外部干预。 王震接到消息后,立刻展开部署,他没有马上下令围剿,而是希望用柔和的方式化解危机,他找来韩有文,让他带队追击,这个决定不是偶然,韩有文原本就是马家军出身,在起义后被任命为第七师师长,熟悉部队内部情况,也有一定威望,比起直接派遣其他部队武力压制,让他出面,更容易取得叛军的信任。 韩有文带着一支骑兵团和几个摩步连,开始了追击行动,他们一路追到孔雀河上游,发现叛军已经在那边安营扎寨,没有急于进攻,也没有声势浩大地包围,而是采取了劝返策略,韩有文不断向这些曾经的部下传达政策,解释中央对边疆少数民族的态度,承诺不会夺走战马,也不会清算旧账,他强调的是机会,是重新融入的可能,而不是惩罚和羞辱。 一番努力后,2300名叛军选择了交出武器,这不仅是一场军事上的胜利,更是一次人心的转变,剩下的少数顽固分子逃入山区,被随后展开的清剿行动击溃或俘虏,整场叛乱就这样结束了,没有大规模的流血冲突,也没有激烈的正面交锋。 但事情并没有就此画上句号,如何处理这支部队,成了摆在决策层面前的棘手问题,一些人主张严惩,以儆效尤;也有人担忧过度打击会再次引发不满,最终做出的决定是,将骑兵第七师的番号撤销,原部队改编为农业建设师,调往塔克拉玛干沙漠边缘,参与开荒种地,这一转变,是一次从军事向生产的彻底转型,也是一种含蓄的惩罚方式。 战马被换成了耕牛,枪支全部入库管理,士兵们每天进行长时间的思想教育和劳动实践,这个过程并不轻松,许多人从一开始的抗拒,到逐渐适应,再到主动参与,经历了一个缓慢转化的阶段,有些人通过劳动获得了成就感,有些人重新建立了与当地百姓的关系,还有一些人则在新生活中找到了归属感。 韩有文没有被追责,反而被调任副参谋长,继续负责新部队的整顿和转型,他的角色,也从军队指挥官转变为思想引导者和组织者,这种信任的延续,体现了对于责任与担当的认可,也反映出新政府在处理历史遗留问题时所展示的灵活与耐心。 这场看似突如其来的叛乱,其实在改编过程中早有迹象,它暴露了新政权在整合地方武装时面临的真正挑战:不是武器的转交,也不是番号的更换,而是思想的认同感、文化的包容、历史的理解,表面归顺不代表内心服从,真正的整合必须深入人心。