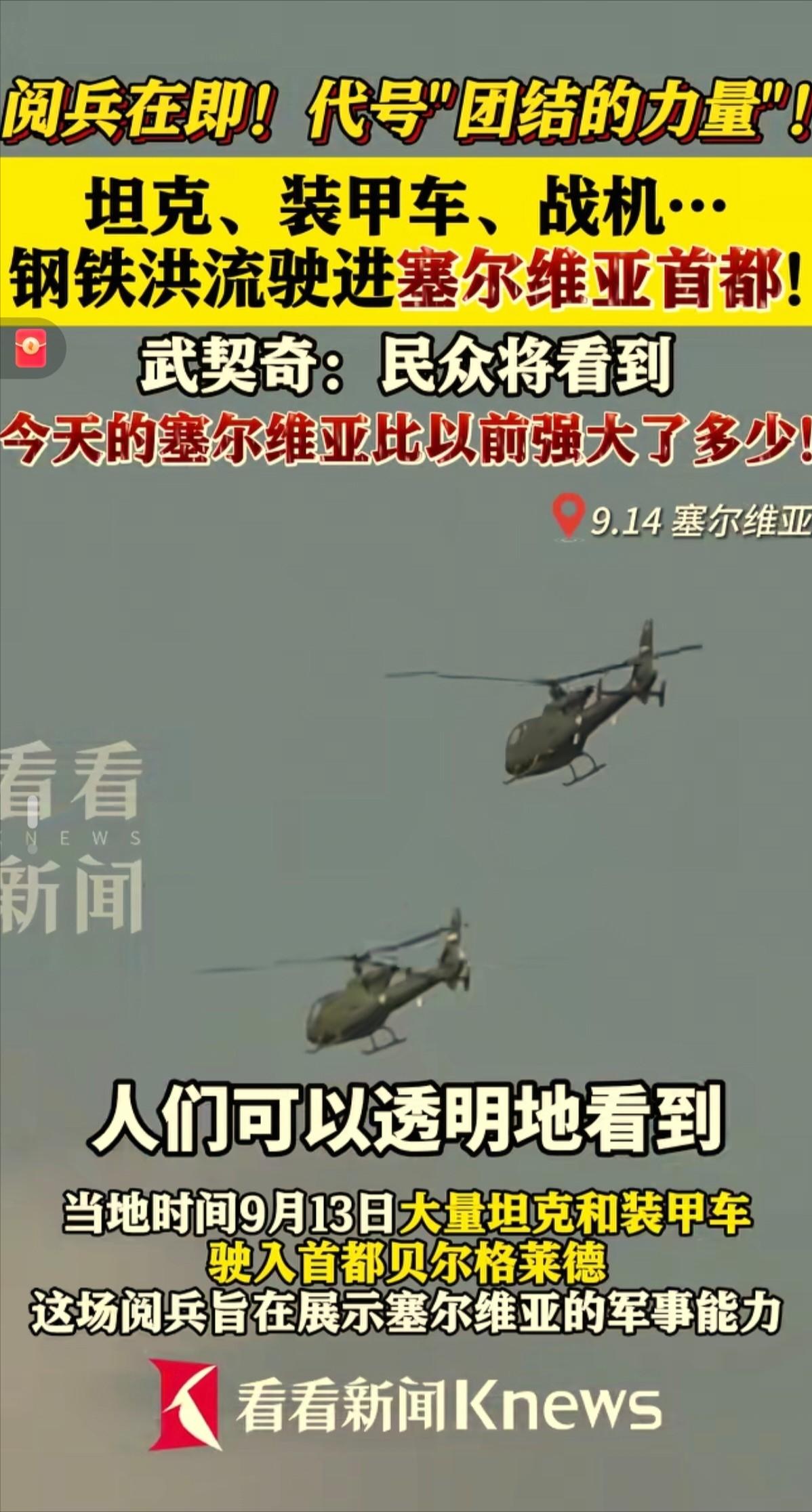

塞尔维亚将于9月20日举行名为"团结的力量"的阅兵式,9月14日大量的坦克装甲车

塞尔维亚将于9月20日举行名为"团结的力量"的阅兵式,9月14日大量的坦克装甲车进入首都贝尔格莱德,进行阅兵前的彩排。要知道大概十年前,塞尔维亚当兵的每个月工资才330欧元(差不多2500块人民币),穷得连像样的装备都凑不齐,2014年他们也搞过一次阅兵,当时全部家当就是4500个兵加上几台老旧装备,寒酸得很。说实话,塞尔维亚这个地方挺不容易的,它处在欧洲一个特别敏感的位置,巴尔干半岛,历史上就是大国较劲的地方,现在全球局势变来变去,塞尔维亚也得为自己做打算。特别是最近俄乌一打仗,很多小国都心里发毛,塞尔维亚总统武契奇就表示:我们展示实力不是为了打别人,是为了保护自己。再看看他们现在的装备,有俄罗斯给的T-72坦克,也有中国造的防空系统,还有自己研发的武器,这种“到处买、自己造”的模式,其实挺聪明的,不把鸡蛋放一个篮子里。说白了,塞尔维亚就是在走平衡木,既想跟欧洲玩,又不想得罪老朋友俄罗斯,同时也在和中国加强合作,这种灵活的外交策略,让他们在各大国之间找到了生存空间。十年时间,塞尔维亚不仅军队待遇提上来了,装备更新了,还发展了自己的国防工业,现在每年靠卖武器还能赚不少外汇。当然,这场阅兵也有人看不惯,一些西方国家嘀咕塞尔维亚跟俄罗斯走太近,但塞尔维亚人说:我自己办阅兵,展示国防力量,有什么问题?从十年前穷得叮当响,到现在坦克开上街,塞尔维亚的逆袭其实挺励志的,一个小国在大国博弈的夹缝中,硬是靠灵活策略和务实发展,走出了自己的路。塞尔维亚这次阅兵,它告诉我们小国也不是只能当配角,在这个强国主导的世界里,小国只要策略得当,也能找到自己的生存之道,塞尔维亚最聪明的地方,就是它不选边站,跟东方也好、西方也罢,只要能帮到自己的,都合作,这种务实态度,值得很多国家学习。再说发展自身实力这件事,一个国家如果没有点自卫能力,在国际上说话都没人听,塞尔西亚这些年一边买武器,一边自己研发,还做军火生意赚钱,路子越走越宽,这说明啥?靠自己最靠谱。最后想说的是,和平不是求来的,而是要有实力保障的,塞尔西亚穷过、弱过,所以知道强大的重要,它的变化让我们看到,军事建设和经济发展不矛盾,反而能互相促进。塞尔维亚的故事,其实能给很多中小国家上一课,在大国之间怎么周旋,怎么利用有限资源争取最大话语权,现实世界就是这么运行的,光讲道理不够,还得有实力。