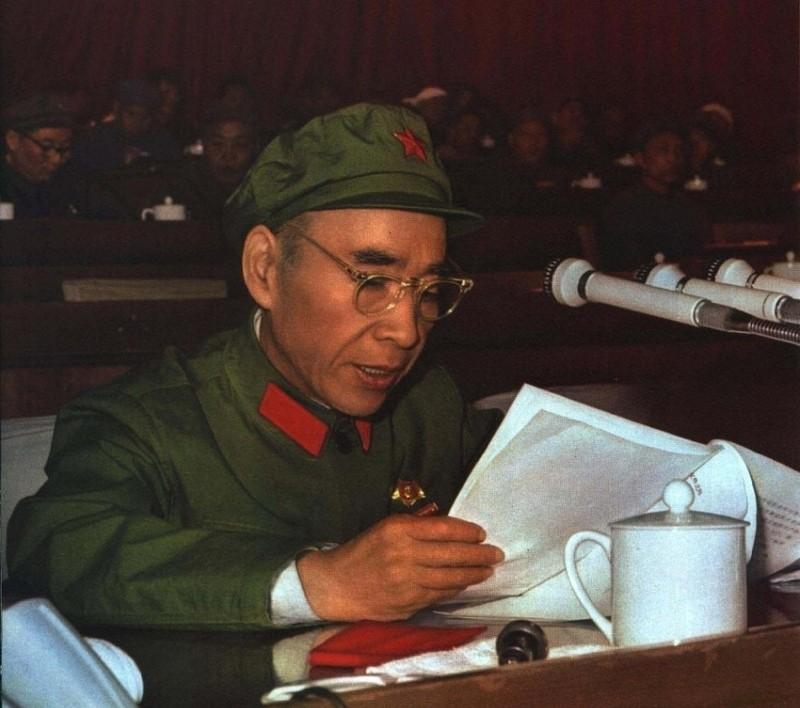

1967年,福建副省长贺敏学被抓,毛主席得知情况后非常惊讶,因为贺敏学不仅是贺子珍的哥哥,还是井冈山革命根据地创建的重要功臣! 1967年,福建省政府的一栋办公楼内,贺敏学正在审阅一份海防工程的施工报告,他当时是福建省副省长,一贯亲力亲为,哪怕是一些基层的技术图纸,也都要亲自过目,这份报告他已经看了三遍,却仍在斟酌其中一项数据是否合理,正当他皱着眉头准备继续往下看时,门被推开了,几名戴着红袖章的人走进来,没有任何解释,带走了他,原因不明,手续全无。 消息很快传开,很多人不敢相信,那个一向低调务实的贺副省长,居然也成了“被审查”的对象,在风声鹤唳的年代,没人敢多问一句,福建的工程进度一时间停滞,很多项目无人拍板,而在北京,毛主席批阅文件时看到了有关贺敏学的情况,沉默许久,最终在一份批示上写下七个字:“贺敏学是个好同志,”这七个字,随后以惊人的速度传回福建,直接改变了事情的走向。 贺敏学出狱那天,是他被关押的第八十三天,他没有回家,直接去了办公室,继续处理堆积如山的工程文件,他不提被关的事,也不接受任何形式的平反大会,他说时间紧,铁路计划已经落后了。 贺敏学这一生,从不靠口头表态,也不热衷于抛头露面,他的工作方式,总是干在前,说在后,他出生于1904年,江西永新人,家境在当时算是小康,父亲是个教书先生,家里还开了一家茶馆,他从小读书,但比起四书五经,他更喜欢看《水浒传》,对那些“替天行道”的故事特别上头,少年时期,他因为在茶馆里制止流氓调戏妇女,动手打伤了人,被迫离家躲避风头,这件事成了他人生的第一个转折点。 离家后,他先是学武,自觉体魄强健才有救国之本,1925年,他考入南昌军官子弟学校,开始接触革命思想,1926年,他参与北伐,回到家乡组织农民自卫军,这一年,他妹妹贺子珍也在当地展开革命活动,姐弟俩在永新一带颇有声望,1927年“四一二”政变爆发后,他被捕入狱,和几十位同志关在一起,他在狱中设法建立秘密组织,鼓舞斗志,最终在农民武装的营救下成功越狱。 越狱之后,他并未就此退缩,而是立即组织永新暴动,占领县城,虽然终因寡不敌众而失败,但他迅速将部队撤往井冈山周边,与山中的地方武装袁文才、王佐取得联系,贺敏学与这两位绿林出身的头领早就有交情,他对地方局势的熟悉,为后来红军顺利进驻井冈山打下了基础。 当毛主席率领秋收起义部队到达井冈山时,贺敏学已经在那里扎下根,他不仅亲自出面协调,将袁、王二人劝服,还促成了他们与红军的联合,这在当时是极为关键的一步——没有地方武装的支持,红军无法在山区立足,而贺敏学,正是那根承上启下的纽带。 井冈山时期,他不仅统筹武装建设,还负责粮草、药品的筹措与运输,黄洋界保卫战中,他指挥发射仅有的几发炮弹,吓退了敌军,毛主席后来的那首《西江月·井冈山》中的“黄洋界上炮声隆”,说的正是那一战,他在龙源口战斗中身负重伤,却坚持指挥作战,之后几年,他一直在南方坚持游击战,承担着牵制敌军、掩护主力的重任,常年穿梭在敌后前线,运送弹药、转移伤员。 抗战时期,他被派往华中敌后,调度交通线,组织地下运输网络,解放战争中,他担任华东野战军27军副军长,参与济南战役、淮海战役,尤其在渡江战役中,他亲率先头部队抢滩登陆,被誉为“渡江第一人”。 新中国成立后,贺敏学主动申请转入地方工作,他先后在上海、西安、福建等地任职,专注于城市建设、水利交通等项目,他在福建工作的时间最长,从1950年代初到1970年代,几乎一刻不停,他的办公室在简陋的砖楼里,坐的是旧木椅,桌上堆满图纸和资料,工地上的工人常看到这位副省长穿着灰布衣,蹲在泥地里看地基。 他对工程质量极为严格,一次福州的道路拓宽项目因预算问题被搁置,他亲自奔赴现场测量,修改设计方案,最终在不增加预算的前提下完成施工,他还推动了福建第一座现代化钢铁厂的建设,结束了福建“无钢”的历史。 1967年的那场风波对他来说,是人生中又一个突如其来的考验,他之所以被抓,是因为在干部会上为几位被批斗的技术人员说了几句公道话,在那个讲“立场”的年代,讲“事实”往往是冒险的,他什么都没争辩,只是被关押期间,继续在笔记本上默写工程数据和图纸。 他的妻子李立英是老红军,早年参加长征,性格果敢,她在丈夫被捕后,翻出几封毛主席早年写给贺敏学的亲笔信,连夜赴京,将信交到中南海,毛主席看过信件后写下那句评价,成为贺敏学得以重获自由的转折点。