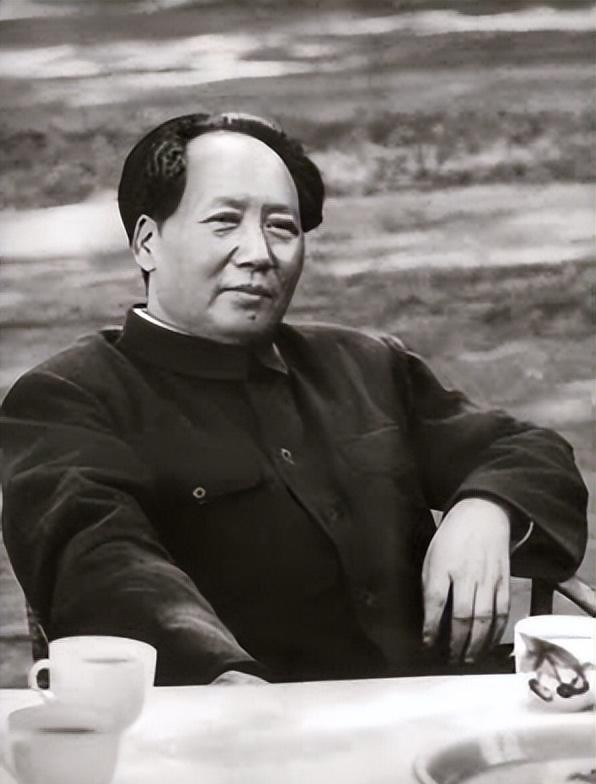

1955年大授衔后,远在大洋彼岸的李奇微看到报纸上十大元帅的名单后,命人送到麦克

1955年大授衔后,远在大洋彼岸的李奇微看到报纸上十大元帅的名单后,命人送到麦克阿瑟那里,麦克阿瑟看到后,气得拍起了桌子:“马修这是想羞辱我吗?他这意思分明是说,在中国还有九个跟彭德怀一个级别的人存在,而朝鲜战场上只派了一个彭德怀就把我们十几个国家打败了!”1955年9月27日,中南海怀仁堂里,毛主席亲手将一级八一勋章别在彭德怀胸前。同一时间,太平洋对岸的美国,正被一则消息搅得心神不宁,《纽约时报》头版用大号字体砸出“红色中国十大元帅震撼全球”,这份名单跟把尖刀似的,扎进了美国军界的要害。这会儿,道格拉斯・麦克阿瑟正窝在纽约公寓的沙发上。这位当年在仁川登陆时鼻孔朝天的五星上将,刚在共和党总统初选中输得一败涂地,手里的雪茄烧得只剩烟蒂,烟灰在烟灰缸里堆成了小山。副官递来报纸时,他眼皮都没抬,可当“朱德、彭德怀、林彪、刘伯承”这些名字撞进眼里,他猛地弹起身,雪茄烟灰“簌簌”落在陆军五星上将的肩章上:“这不可能!”五年前朝鲜战场的画面瞬间涌进脑海。1950年11月24日,他站在东京司令部的地图前拍着胸脯喊:“圣诞节前让孩子们回家!”结果才过七天,志愿军38军就把美军防线在德川撕了个大口子,9兵团的战士在零下40度的长津湖冻成冰雕也没动窝,潜伏了整整六昼夜。后来他坐B-29轰炸机飞到战场上空,入眼全是美陆战一师溃退时扔的坦克,还有雪地上铺得像红毯似的尸体。此刻看着报纸上的十大元帅名单,麦克阿瑟才算彻底醒过神,当年把十七国联合国军打得丢盔弃甲的彭德怀,身后居然还站着九个这么能打的统帅!“欺人太甚!”他一拳砸在胡桃木书桌上,玻璃镇纸“哐当”滚到地上。1951年4月被杜鲁门撸掉职务的憋屈,国会听证会上被问“是不是觉得中国军队不堪一击”时的哑口无言,全翻涌了上来。他这才想明白,志愿军的战术为啥总让人摸不着头脑:聂荣臻在后方搭的运输线跟钢铁似的炸不断,罗荣桓搞的政治动员让士兵个个敢拼命,刘伯承在南京军事学院教出的参谋全是精兵……这些元帅凑一起搭的战争机器,比他想的结实百倍。尤其看到林彪的名字,麦克阿瑟后背直冒冷汗,这位打辽沈战役的“战神”要是当年去了朝鲜,后果真不敢想。1945年他在东京见蒋介石时,还嘴硬说“中国军队五十年也搞不成现代化”,现在这份名单,简直是狠狠抽了他一耳光。另一边,刚接替麦克阿瑟出任美国陆军参谋长的李奇微,此刻正站在五角大楼的落地窗前眉头紧皱。他在朝鲜战场跟志愿军交手时,曾盯着战报反复推演:志愿军缺粮缺弹,攻势顶多维持一周,这是他总结的“礼拜攻势”;趁其补给时贴身紧逼,便是他的“磁性战术”。可真到了战场,志愿军翻山越岭如履平地,穿插迂回总能撕开防线,他这套战术根本制不住对方的机动优势。这会儿看着名单才恍然大悟:彭德怀的本事,不过是十大元帅军事才华的冰山一角。这份名单哪儿是中国军人的荣誉榜啊,分明是给所有看不起中国的人敲的警钟。1955年的那场授衔,哪里只是军功章的授予仪式,分明是新中国站在世界面前的庄严宣告:曾经任人欺凌的“东亚病夫”军队早已涅槃,如今的中国人民解放军,是敢打必胜、谁也捏不动的硬骨头!后来有人说,1964年麦克阿瑟临终前,床头还摆着那张泛黄的《纽约时报》。十大元帅的名字,算是一辈子刻进他心里了。对此,你有什么看法呢?