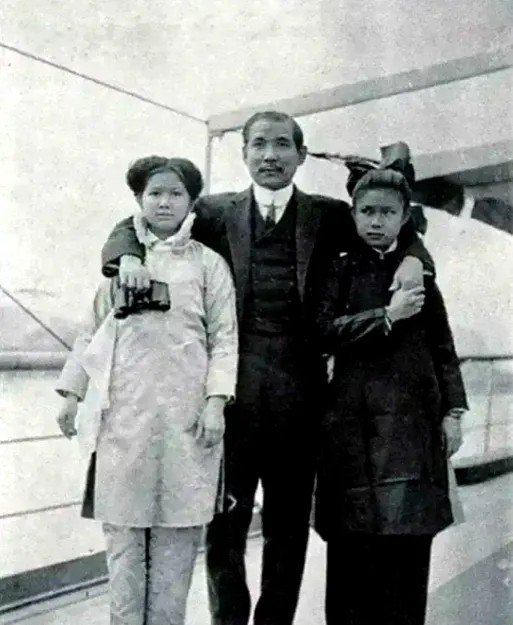

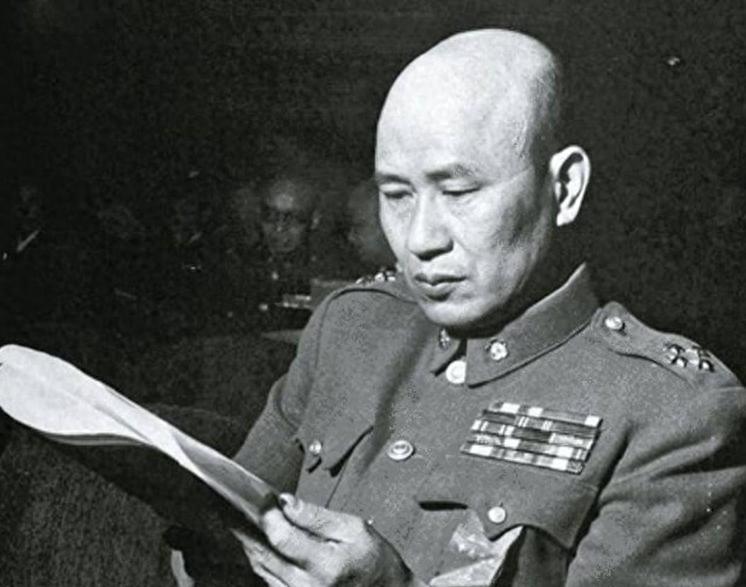

1937年,南开大学校长张伯苓的儿子,驾机血洒长空。张伯苓收到噩耗,又哭又笑,拍手大叫:“死得好!死得好!吾出身水师,可惜今老矣,常以不能杀敌报国为恨。而今吾儿为国捐躯,可无遗憾了!” 张伯苓从小在天津长大,1876年出生,本来是海军出身。早年进北洋水师学堂,学航海技术,1894年毕业,正赶上甲午海战,那场仗打得北洋舰队全军覆没,他亲眼看到舰船沉没的惨状。 这事对他打击大,从此他转行搞教育,觉得救国得靠培养人才。1898年受聘到严修家塾教书,教英文数学,还推体育活动。 1903年去日本考察学校,回国后1904年和严修办私立中学堂,就是南开中学的雏形。初期条件简陋,就用几间房子上课。他强调体育,建田径场篮球场,学生天天练。 1917年去美国哥伦比亚大学进修,学管理方法,1919年建南开大学,亲自规划课程,设文理商学院。校训“允公允能,日新月异”,意思是注重公共利益和实际能力,不断进步。 他儿子张锡祜,1913年生,高大魁梧,身高近两米,从小爱体育,篮球游泳样样行。1933年考进中央航空学校,学飞行,毕业后去空军第八大队当飞行员,日常巡逻维护飞机。 那个时代,空军是高危职业,但很多人投身其中报国。张伯苓支持儿子选择这条路。南开大学在20年代发展快,1929年改院设系,1937年前已成名校,吸引海内外学生。 他推动“土货化”教育,开实用课程如办公室管理售货学,适应中国国情。东北研究会从1927年起收集日本侵华资料,揭露真相,这让南开成抗日基地目标。 张锡祜在空军,身体素质好,训练刻苦,很快成中尉飞行员。南开系列学校包括中学小学女中,形成完整体系。 1937年7月,日本军队进攻华北,天津局势紧张。南开大学因抗日立场鲜明,先遭轰炸。7月29日到30日,日军飞机投弹,校园建筑如思源堂秀山堂图书馆全毁,成废墟。 这事震惊中外,日寇公开说要彻底炸毁南开。张锡祜当时在江西吉安空军基地,得知学校被毁,写信给父亲表达上前线决心。8月13日淞沪会战打响,中国空军增援前线。 14日清晨,他和马兴武驾寇蒂斯霍克III型战斗机从吉安起飞,去南京阻击日军舰船。途中遇恶劣天气,风暴大雨,飞机失控坠毁在江西临川山地,人机俱亡,年仅24岁。 空军上报,蒋介石签发电报通知家属。张伯苓已迁重庆,长子张锡禄先看电报,然后递给父亲。张伯苓读后沉默,脸色苍白,然后哭起来,泪水直流。哭毕,他笑出声,拍手叫好。 这反应源于他海军出身,甲午战后遗憾不能直接杀敌,现在儿子替他完成心愿,虽痛但无憾。 张锡祜牺牲是空军早期损失之一,那时空军飞行员多出身好,受教育高,如林徽因弟弟林恒,王光美弟弟王光复。 抗战中中国空军牺牲1600多人,平均年龄23岁。张伯苓把通知书锁起,对妻子王淑贞隐瞒八年,说儿子在外任务。空军内部悼念,遗体葬南京航空烈士公墓。 张伯苓继续领导南开,1937年后学校迁徙,1938年到昆明。西南联大合并三校,北大清华南开各有特色,南开侧重经济商科。 联大八年,毕业生3000多,许多人去前线或后方工作。张伯苓推动内迁工厂,抗战中600多家工厂迁内地,支撑经济。 1945年抗战胜利,南开回天津重建,1946年复校,张伯苓监督工地,建新楼。张锡祜牺牲后,张伯苓更坚定教育救国,晚年辞校长但仍关注学校。1951年2月23日,他在天津逝世,享年75岁。 张伯苓一生穷,离世口袋只7块,但留下教育遗产。