1957年,黄百韬的遗孀柳碧云,跪在蒋介石面前,拿着一枚青天白日勋章,哭求道:总

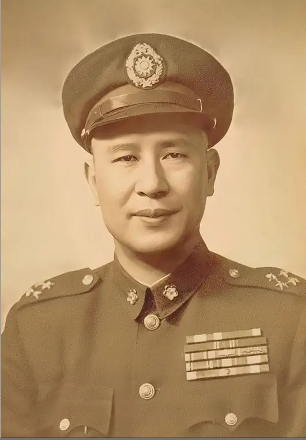

1957年,黄百韬的遗孀柳碧云,跪在蒋介石面前,拿着一枚青天白日勋章,哭求道:总统开恩,我丈夫已经战死了,求您别杀我儿子啊!1948年11月22日,黄百韬兵团在江苏碾庄遭遇了惨烈的围歼。在粟裕将军的巧妙指挥下,黄百韬的部队被彻底击溃,作为这支部队的最高指挥官,黄百韬在战败后选择了自杀。黄百韬的一生充满了忠诚与英勇,但在这场战败中,他的结局也成为了历史的一个无奈注脚。1949年1月,蒋介石为黄百韬举行了盛大的葬礼。他不仅追赠黄百韬陆军上将的军衔,还破天荒地喊出了“黄埔精神不死”的口号。这一举动令人感到讽刺,黄百韬并非黄埔军校的毕业生,但蒋介石却依然以此来宣扬黄百韬的忠诚和牺牲精神。蒋介石的葬礼言辞中充满了对黄百韬的赞美,但却也无形中遮掩了黄百韬兵败的惨痛事实。蒋介石在葬礼上给予了黄百韬的妻儿10万元金圆券的抚恤金,并追赠了一枚青天白日勋章。蒋介石此举并非单纯的纪念,而是为自己在极为困难的时刻寻求支持与凝聚力,借此增强自己的领导地位。1949年1月21日,蒋介石因桂系李宗仁和白崇禧的压力宣布下野,他的政治力量也遭遇了严重的打击。尽管蒋介石下野,回到了奉化老家,但他并未放弃对国民党及其政府的操控。蒋介石依然在幕后利用手中掌握的资源,暗中继续影响着国家的决策。蒋介石的眼中,国家的大厦似乎即将崩塌,他开始为自己的未来做打算。早在形势尚未完全崩溃之前,他就已经为退守台湾做了准备。为了保障日后的生存和继续掌控政权,他将大量黄金和一批重要的国民党大员及遗老遗少带到了台湾。黄百韬的妻子柳碧云和一双儿女也在这时被安排到了台湾。在台湾,黄百韬的家属依靠蒋介石的庇护和抚恤金过上了相对安稳的生活。然而,1957年,黄百韬的儿子黄效先却卷入了一场严重的社会丑闻。黄效先与一名叫杨士荣的男子发生了感情纠纷。黄效先在一次激烈争执中开枪射杀了杨士荣,甚至残忍地焚烧了尸体,试图掩盖罪行。这一事件震惊了社会,也引发了巨大的舆论风波。按照当时的法律规定,这样的犯罪行为必然会导致死刑判决。作为黄百韬的遗孀,柳碧云的心情无疑是绝望的。她无法理解,自己唯一的儿子竟然会因一时的冲动而走上绝路。为了儿子的性命,她决定亲自去见蒋介石,拿着那枚青天白日勋章,试图用那枚象征黄百韬忠诚与荣耀的勋章来感动蒋介石,保住儿子的生命。蒋介石终于做出了一个看似出人意料的决定。他没有直接宣判黄效先死刑,而是选择了一种“暂时宽容”的态度,给了黄效先一定的缓刑。蒋介石认为,黄百韬的忠诚和历史背景足以让他做出这个决策,而对于国民党来说,黄效先虽然犯下大错,但如果立刻处决,他的家族名誉可能会遭到更加严重的伤害。蒋介石的宽容并非简单的仁慈,而是基于复杂的政治和家族背景。通过这一举措,蒋介石希望维护黄百韬家族的名誉,同时避免因直接处决黄效先而引发更大的政治波动。