【雅加达讯】2025年4月,印尼政府正式实施矿业特许权使用费新政,镍矿税率从10%的固定比例飙升至14%-19%的动态区间。这一政策调整不仅打破了延续十年的税制框架,更将全球镍产业链拖入成本重构的漩涡。

根据新规,镍矿税率与伦敦金属交易所(LME)镍价挂钩:当镍价低于18,000美元/吨时税率为14%,超过31,000美元/吨时升至19%。这一阶梯式计价机制使矿企成本弹性陡增——以当前镍价22,500美元/吨计算,印尼镍矿开采成本将增加1.07美元/湿吨,单吨镍矿成本涨幅达36%。

作为全球最大镍生产国(2024年产量占比60.6%),印尼此举直接冲击供应链。印尼矿业协会数据显示,新政实施首周,中小型矿企产能利用率已从85%骤降至75%,部分高成本矿山因利润空间压缩被迫停产。国际镍研究组织(INSG)预测,2025年全球镍供应缺口将扩大至12万吨,LME镍价应声从19,000美元/吨飙升至22,500美元/吨。

产业链承压:成本激增与贸易重构

产业链承压:成本激增与贸易重构镍税新政的连锁反应迅速蔓延至产业链上下游。

在冶炼环节,镍生铁(NPI)成本增加约200美元/吨,高品位镍锍成本上升210美元/吨。印尼最大镍铁生产商测算,其在印尼的冶炼项目年成本将增加3.2亿美元,利润率从18%压缩至12%。

下游电池行业同样面临压力。电池级硫酸镍价格可能上涨3%-5%,一辆电动车电池成本将增加约200美元。特斯拉、宁德时代等企业已启动供应链应急方案,计划将2025年印尼镍采购比例从65%降至50%。

贸易流向也在发生剧变。菲律宾乘势扩大镍矿出口,预计2025年出口量增长20%,但该国镍矿品位较低(平均1.4%),需配套冶炼设施。中国企业加速布局非洲(如莫桑比克、马达加斯加)和南美的镍资源,2025年海外镍矿投资同比增长45%。

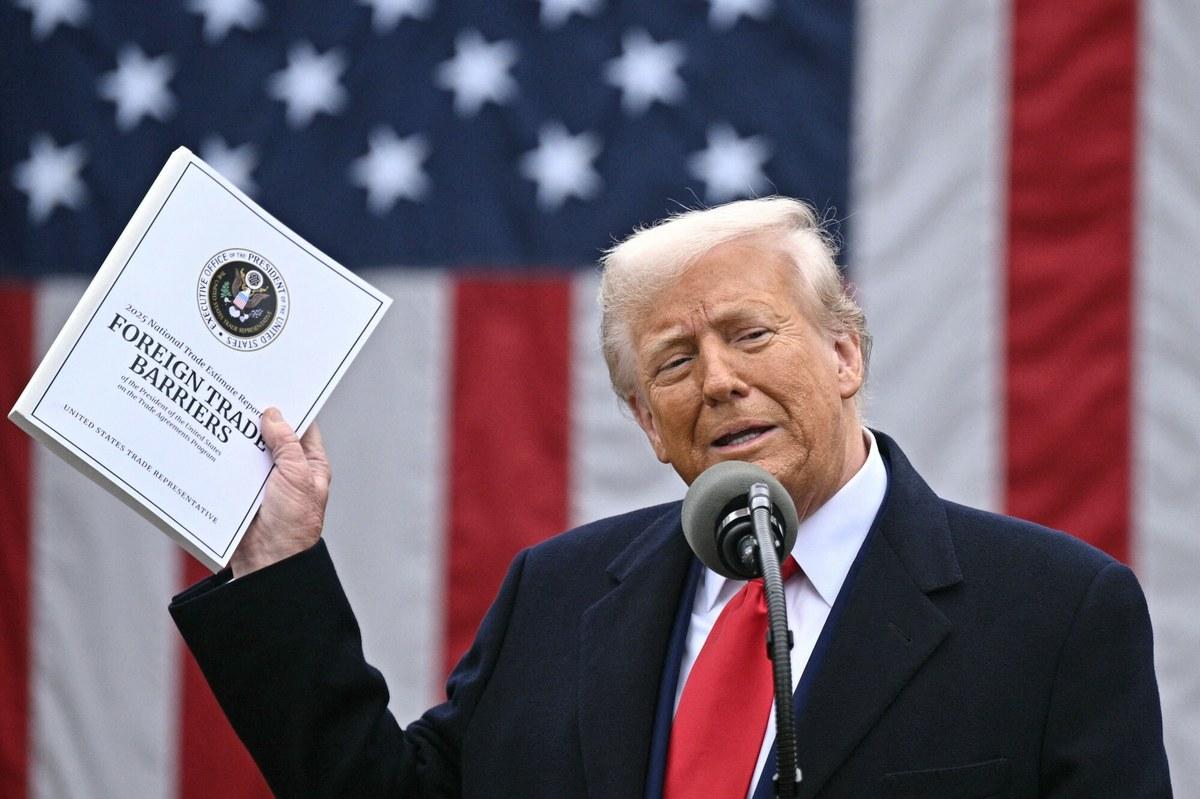

市场分析指出,印尼政策与美国拟对华加征的145%关税形成共振,中资企业面临“双重夹击”:一方面,印尼税收成本骤增;另一方面,美国关税壁垒抬高出口门槛,RCEP框架下的关税优惠红利可能被抵消。

企业开启多维应对策略

企业开启多维应对策略面对政策冲击,矿业巨头与新能源企业展开多维博弈。

在成本管控方面,东南亚朗方矿产资源公司计划将印尼镍矿开采成本从2.2美元/磅降至1.8美元/磅,通过引入新能源矿卡和将部份镍矿业务转至菲律宾。金川矿业开发高压酸浸(HPAL)技术,将低品位镍矿(1.2%-1.5%)加工成电池级产品,规避高税率。

产业链垂直整合成为关键策略。青山集团在印尼的IMIP工业园新增年产10万吨电池级硫酸镍项目,享受2%低税率。特斯拉与印尼国企Antam成立合资公司,持股51%,通过本土化生产规避出口限制。

供应链区域化布局同步推进。格林美与印尼国有矿业公司Aneka Tambang成立合资企业,持股比例49:51,利用印尼GR 25/2024条例实现“采矿-加工”一体化运营。中国企业在非洲津巴布韦投资30亿美元建设镍铁厂,2026年产能达15万吨。

资源主权与产业主导权之争

资源主权与产业主导权之争印尼政策调整折射出资源国税收武器化趋势。政府预计新政每年将增加80亿美元财政收入,占2025年财政预算的3.2%。同时,通过“禁矿令+低税率”组合拳,印尼正吸引全球80%的镍加工产能向本土转移,目标2030年形成“资源+技术”双主导地位。

这一战略引发连锁反应:菲律宾、刚果(金)等资源国可能效仿印尼提高矿产税率;中美在镍资源领域的博弈加剧,中国通过RCEP框架加速区域整合,美国则推动“友岸外包”,2024年对墨西哥、越南镍进口增长21%。

专家警示:政策双刃剑效应显现

专家警示:政策双刃剑效应显现印尼智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺指出,新政短期内将加剧全球镍市场波动,但长期可能推动产业链向高附加值环节升级。他建议印尼政府设立专项基金,用于扶持本土技术研发和人才培养。

国际镍业协会(INS)首席经济学家约翰·史密斯警告,政策叠加效应可能导致全球镍产业投资减少15%,建议各国建立镍资源储备机制以应对供应冲击。

这场由印尼发起的镍税改革,正在重塑全球新能源产业的权力地图,对于行业而言,技术创新与供应链多元化将成为应对地缘风险的关键。