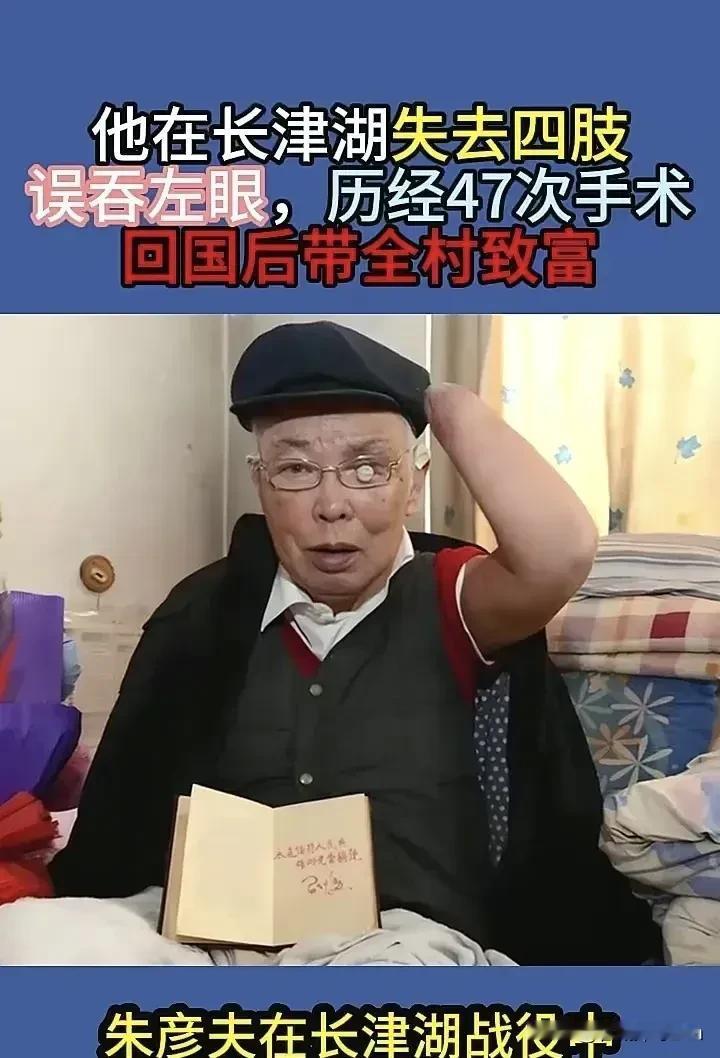

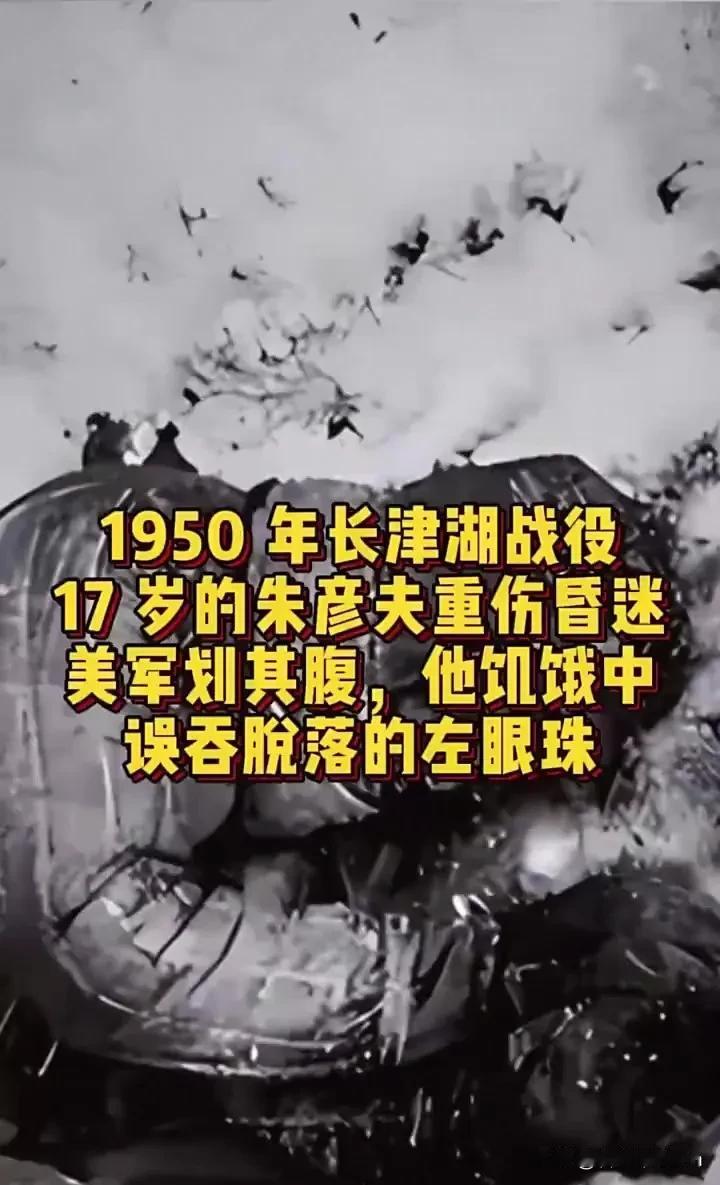

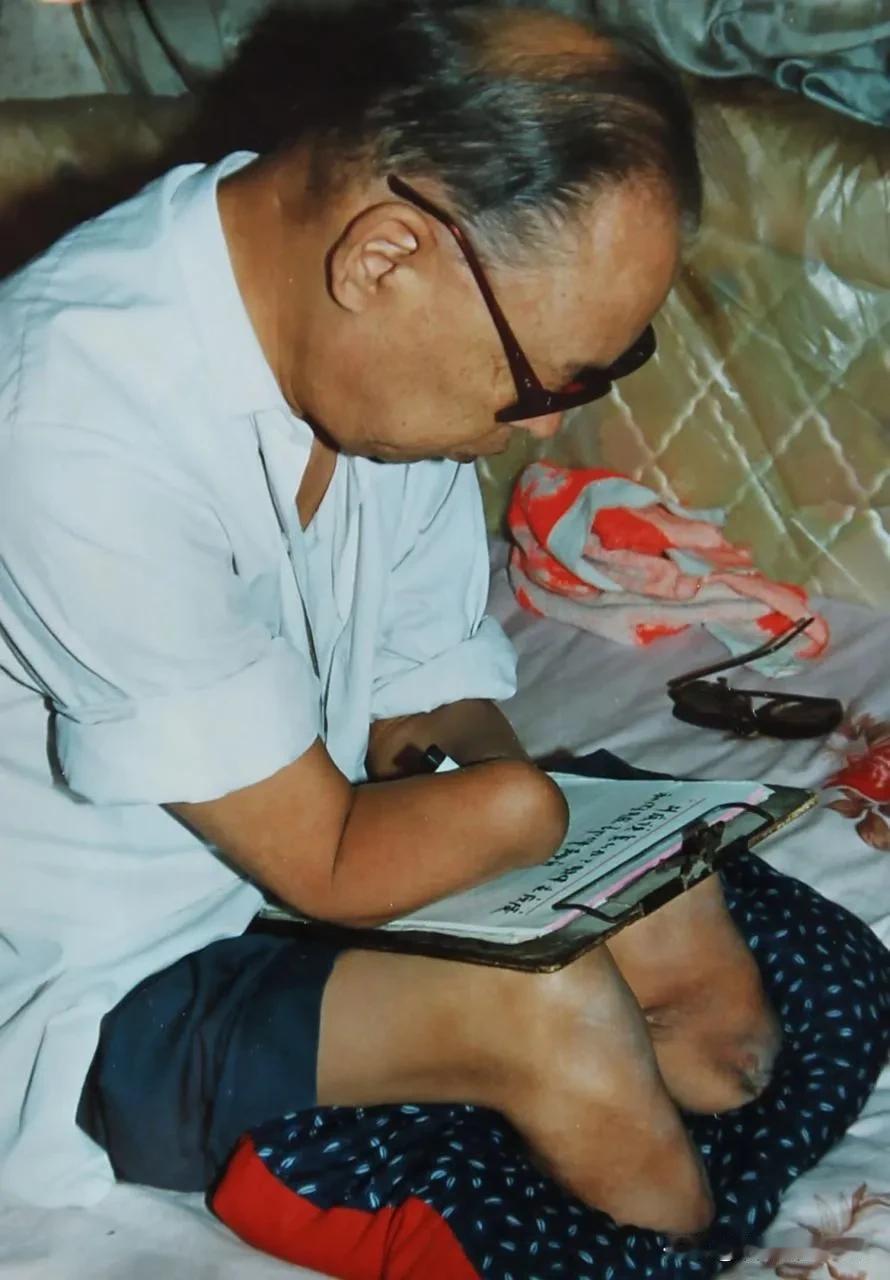

1950年,长津湖战役中,17岁的朱彦夫重伤昏迷,被美军补刀划开肚子,疼醒之后他竟然看到了不可思议的一幕。 剧痛像烧红的烙铁烫在肚子上,他猛地睁开眼,视线里全是雪的白和血的红。 雪地里横七竖八躺着战友的遗体,有的还保持着握枪的姿势,手指冻得跟冰坨子一样硬。而让他心头一震的是,不远处有个断了腿的战友,正用胳膊撑着雪往前挪,怀里紧紧抱着一个电台,嘴里还在断断续续喊“联络……联络不上……”。 那一刻,他忘了自己的伤口,只觉得喉咙发紧——原来不是只有他还活着,还有人在拼着最后一口气守着任务。 朱彦夫是山东沂蒙人,14岁那年,日军的炮弹炸塌了他家的土房,父亲当场没了气,母亲带着他逃荒时又染了病,临终前攥着他的手说“要活着,要找能给咱做主的人”。 后来他看到解放军路过村子,战士们帮老乡挑水、修房,还把仅有的干粮分给孩子,他没跟任何人商量,揣着母亲留下的半块窝头就跟上了队伍。 那年他个子还没枪高,班长总把他护在身后,可他每次冲锋都往前冲,他总说“我这条命是捡来的,多杀个敌人就赚了”。 长津湖的雪下得没日没夜,气温跌破零下四十度,朱彦夫和战友们趴在雪窝里埋伏了三天三夜。粮食早就吃完了,渴了就抓把雪塞嘴里,饿了就啃冻得硬邦邦的土豆,咬一口能硌得牙生疼。 发起冲锋那天,他跟着队伍往前冲,一颗炮弹在身边炸开,他只觉得眼前一黑就倒了下去。再次醒来就是被美军补刀的时候,那一刀划开了他的腹部,肠子都露了出来,他疼得晕过去又醒过来,才看到了那个抱着电台的战友。 他想喊,可喉咙干得发不出声,只能用还能动的右手抠着冻土往前挪。每动一下,腹部的伤口就像被撕裂,血渗过绷带把身下的雪染成暗红。爬了没几米,他摸到身边有个冻硬的水壶,拧开盖子倒出一点冰碴子,含在嘴里慢慢化了,才勉强发出微弱的声音。 那个抱电台的战友听到动静,艰难地转过头,看到是他,眼里亮了一下,用尽最后力气把电台往他这边推了推,然后头一歪就没了气息。 不知过了多久,远处传来熟悉的脚步声,是志愿军的医疗队。一个护士发现了他,惊呼着跑过来,看到他腹部的伤口和冻得发黑的四肢,眼泪一下子就掉了下来。 医疗队的同志用担架抬着他往后方转移,路上他一直没合眼,总想着那个抱电台的战友,想着班长说过的“只要还有一口气,就不能丢了任务”。 到了医院,医生检查后说,他的四肢因为严重冻伤已经坏死,腹部的伤口感染严重,能不能活下来全看能不能挺过手术。 手术做了整整八个小时,朱彦夫醒来时,发现自己的双手和双脚都没了,左眼也因为炮弹碎片损伤,看不清东西。 他没哭,只是问守在旁边的护士“我还能归队吗?还能打仗吗?”护士别过头擦眼泪,说“你已经很勇敢了,以后可以好好养伤”。 他没再说话,只是盯着天花板,心里琢磨着,就算没了四肢,也不能就这么躺着,战友们牺牲了,他得替他们好好活着,还得做些有用的事。 后来朱彦夫转到后方医院养伤,光是截肢后的清创手术就做了几十次,每次都疼得他浑身冒汗,可他从没喊过一声。护士们都佩服他的韧劲,说从没见过这么能扛的兵。伤好后,他拒绝了国家的供养,执意要回山东老家。 村里人见到他都心疼,说“彦夫啊,你这样咋生活?”他却笑了笑,用残肢夹着笔学写字,用腋窝夹着锄头学种地,慢慢的,不仅能自己照顾自己,还开始帮村里出主意。 他看到村里的路不好走,粮食收成低,就拖着残躯跑遍了村子的山山水水,规划着修水渠、造梯田。 刚开始有人不相信,说“你连四肢都没有,咋能干这些?”他没辩解,只是每天天不亮就起床,用残肢推着小车运石头,累得浑身是汗也不停。 村民们被他感动了,纷纷跟着他一起干,几年下来,村里修好了水渠,种上了高产的庄稼,日子渐渐好起来。他还在村里办起了夜校,教村民们认字,给孩子们讲长津湖的故事,告诉他们现在的好日子是怎么来的。 有人问朱彦夫,当年在长津湖那么苦,被美军补刀差点死掉,后不后悔参军?他总是摇摇头,说“我从不后悔,要是再选一次,我还会跟着部队走。 战友们都没了,我活着,就得替他们看着这太平日子,替他们做些实事”。那个在长津湖雪地里看到的、抱着电台的战友,成了他一辈子的牵挂,也成了他不管遇到多大困难都不放弃的动力。 朱彦夫的故事,从来不是一句“勇敢”就能概括的。从17岁在长津湖浴血奋战,到后来失去四肢仍坚持为乡亲们谋福利,他把军人的坚韧刻进了骨子里,把战友的期望扛在了肩上。这种在绝境中不放弃、在平凡中勇担当的精神,比任何勋章都更有分量。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。