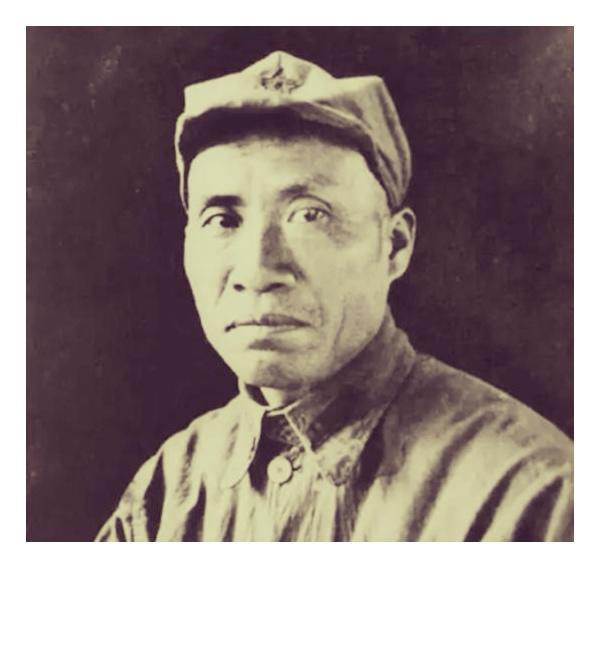

默默无闻的刘少奇,为何到延安仅3个月,就能成为党内二号人物 刘少奇能在延安迅速崛起,其实是多年蛰伏后的厚积薄发。就拿他1936年主持北方局来说,当时党内“左”倾风气正盛,有人主张在天津公开游行对抗日军,他却力排众议:“硬碰硬只会让组织暴露,咱们得把标语贴进工厂宿舍,把传单塞进工人饭盒。”这种“软刀子割肉”的策略,让华北地下党在半年内恢复了80%的基层组织,连阎锡山的副官都成了秘密交通员 。 最关键的是他对党的路线有清醒认识。1939年《论共产党员的修养》在延安发表时,不少干部觉得“修养”就是读死书,他却在窑洞夜校举例子:“同志们还记得上海纱厂罢工吗?咱们的人要是开口闭口马克思,工人早把咱们当疯子了!得学会用‘涨工钱’‘加菜金’这些话和群众唠嗑。”这番话让毛泽东拍案叫绝,专门让警卫员送去半袋边区自产的小米 。 1943年政治局会议前,刘少奇在华中干了件漂亮事。当时新四军被国民党挤压得只剩苏北一隅,他带着警卫员化装成盐商,愣是用“以货易货”的办法,把根据地的棉花、布匹换成了急需的药品和弹药。更绝的是,他让战士们把缴获的日伪军军服改一改,混进敌占区开“物资交流会”,三个月就搞到了300挺机枪 。这些事传到延安,连一向严肃的朱德都笑称:“少奇同志这脑子,打仗时能当参谋部,做生意能当掌柜的!” 会议上毛泽东提议让刘少奇进书记处,有老同志担心他“白区经验”不够。他当场拿出两份文件:一份是山东根据地纠正肃反扩大化的报告,上面详细记录着如何甄别冤假错案;另一份是华中财经改革方案,里面连“每亩田收多少公粮”“每斤棉花换多少盐”都算得清清楚楚。任弼时看完直点头:“这才是咱们党需要的务实派!” 其实刘少奇的晋升早有伏笔。1941年皖南事变后,他临危受命重建新四军军部,刚到苏北就干了三件事:一是把司令部设在老乡家里,和房东大爷同吃同住;二是让警卫员教战士们唱当地民谣;三是亲自起草《减租减息条例》,规定地主最多只能收三成租。三个月后,当地百姓编了顺口溜:“胡服(刘少奇化名)来了天开眼,穷人种地不交钱!” 最体现他政治智慧的,是1943年整风期间主动靠拢毛泽东思想。他主持起草的《关于若干历史问题的决议》,第一次系统阐述了毛泽东思想的历史地位。起草时他特意把毛泽东的湖南口音口头禅“实事求是”写进文件,还让秘书反复核对《实践论》《矛盾论》的原文引用。毛泽东看完初稿感慨:“少奇同志这是把我的思想嚼碎了,再喂给全党同志啊!” 这些事串起来看,刘少奇的崛起绝非偶然。他既有白区工作的细腻手腕,又有根据地建设的扎实功底,更重要的是,他总能在关键时刻抓住问题本质。就像他在七大报告里说的:“共产党员要像柳树一样,插到哪里就在哪里扎根;也要像松树一样,风吹雨打不动摇。”这种刚柔并济的特质,正是他成为党内核心的关键原因。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

评论列表