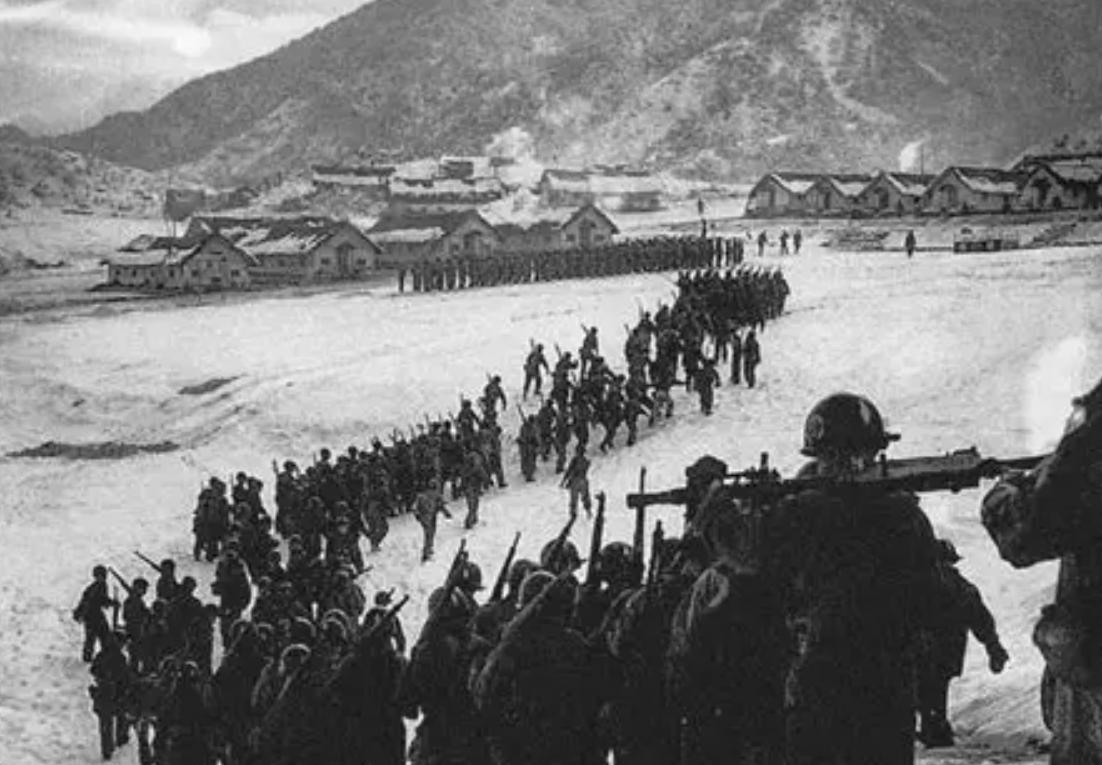

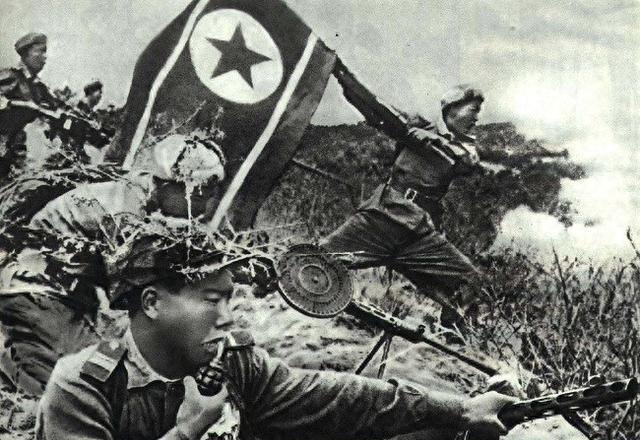

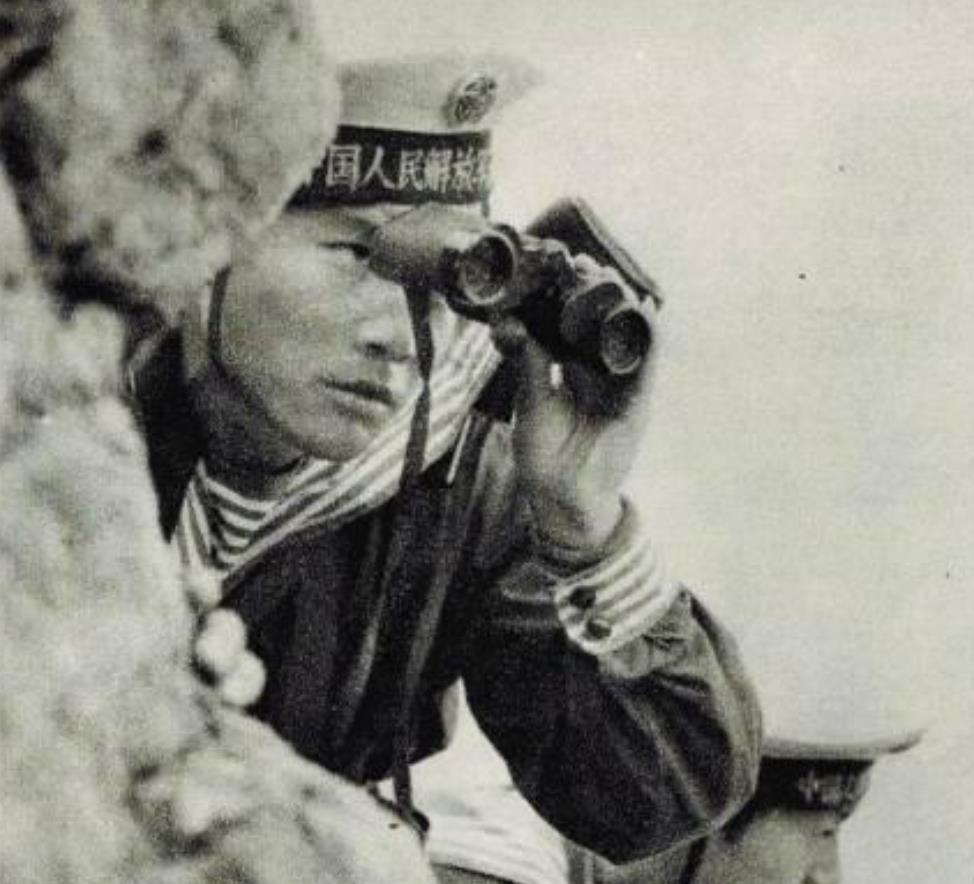

朝鲜战争过去70年了。现在人们提到朝鲜战争都知道林总反对出兵。而当时中央领导几乎都不赞成出兵,只有一个半人赞成。一个是毛主席,半个是周总理。 1950年,鸭绿江的风总是吹得比内地早一些冷。 边境线上那些站岗的士兵没见过多大的世面,可他们心里都明白,有什么东西正在逼近,像一股不安的气味,从北纬三十八度线,一点点往北飘。 那一年六月,朝鲜动了枪。 朝鲜人民军越过三八线,跟李承晚的部队开打。起初风头还挺猛的,连首尔都拿下了。 但到了九月,美军来了,仁川登陆,把局势一下子掀翻了。 就像棋盘上原本占优的一边突然被掀了桌子,所有人都坐不住了。美军一下子从背后绕进来,朝鲜军队腹背受敌,往北退,一路退得很急,退到三八线都快守不住。 东北这边,天刚擦黑,老百姓在地里收苞米,听见远处天上有隆隆声,一抬头,是美国飞机在边境线上盘旋。这事不是一回两回了,从八月底开始,美军的侦察机、轰炸机,就像没规矩的野狗,飞进中国东北的天上扫来扫去。 有时扔点炸弹,有时射几梭子机枪,吓得养鸡的老汉都不敢上山。 你要说那会儿咱们不紧张,那是假话。 东北就是中国的后脑勺,你脖子还没抬起来,刀口已经贴上来了。 北京那头也不安生,毛泽东心里清楚,一旦美军越过三八线,战火就不是邻国的事,而是贴着中国边境烧了。 怎么应对?外交走了一圈。 周恩来亲自出马,10月3日大半夜,他把印度驻华大使潘尼迦叫来,把话说得明明白白——“如果美国越过三八线,我们中国人不能坐视不理。”这不是玩虚的,这是一句掷地有声的提醒。 可美国人那时候根本不把这事当回事,他们觉得中国不敢出手,刚打完内战,哪还有力气去掺和国际战争?他们不信中国人会为了朝鲜,把命搭进去。 那天晚上毛泽东没睡。 他收到了一封信,金日成和朴宪永联名写的,求援。 信里话不多,但写得焦急,说白了,就是顶不住了,盼中国出兵。 毛把信放在桌上,盯着看了一会儿,没说什么。他当然明白,这封信的分量,已经不是普通求助,而是压在他肩上的那口千斤担。 那几天开政治局扩大会议,大家围着一张大桌子说话,没人笑。 多数人反对出兵,不是他们胆小,是实在顾虑太多。 中国刚建国,国民经济刚喘口气,打仗?拿什么打?粮食还没发下去,铁路都没修完,武器老旧,空军几乎为零。 这时候贸然动兵,不就是把老百姓往火坑里推? 有人说,不如摆出要出兵的样子,把美军唬住,也许能让他们止步。 这话乍听不糊涂,但谁也不敢打包票这招真灵。大家都看向毛泽东,他坐在那儿,没怎么插话,直到快结束的时候,他忽然抬头,说了一句:“别人国家到了危急时刻,我们站在一边看,心里难过。”语气不重,却压得人心口堵得慌。 彭德怀当时没说话,散会后一个人回北京饭店。 夜深了,街上只剩下老旧的路灯一盏一盏。他躺在床上,翻来覆去,睡不着。他是老兵,打仗的事他心里有数。那一夜他反复琢磨,越想越觉得不能退。 如果美军占了整个朝鲜,下一步就是东北,甚至是上海。 美国在台湾已经按兵布阵,如果让他们在北边也占了高地,中国就像一块布,两头被人扯着,中间迟早撕开。 他在脑子里盘算了一夜,天还没亮,他就做了决定。 第二天会议上,彭德怀站起来说话,声音不大,但稳。 他说,出兵是必须的,不然以后我们得付出更大的代价。他讲到一个比喻,说老虎是要吃人的,什么时候吃看它的肠胃,咱们不能靠它良心发现。 它要来,就得迎上去,不见个高低,我们怎么有资格谈建设? 这话让人坐不住了。 有人皱眉,有人沉默。毛泽东听完,点了点头。 也没多讲,转头去安排军委的事。 10月8日那天,命令下来了:组建中国人民志愿军,由彭德怀任司令员兼政委,部队改编完毕后准备入朝作战。 再往后就是志愿军过江的事了。那是个没有号角的清晨,鸭绿江边雾气浓重,士兵背着背包,悄无声息地走过浮桥。桥面有些地方被水打湿,踩上去咯吱响。 没人说话,连呼吸都放轻了。他们不是去远足,他们是要去打一场几乎没人看好的仗。 从外交斡旋到军事调动,整个决策的过程,掺着怀疑、争执,也有犹豫与信念。 有人回忆说,那段时间开会开得头发都白了。其实谁都知道,这不是轻易能下的决心。 不是热血,也不是虚张声势,是看清了现实之后的行动。 那一年冬天特别冷。 夜里打仗时,士兵们靠着干粮包取暖。 他们用冻得发僵的手扣动扳机,用生命把“志愿”两个字扛了起来。 没有鲜花,没有广播,没有直播,但在那条叫鸭绿江的河边,发生了一场注定写进中国记忆的战争。