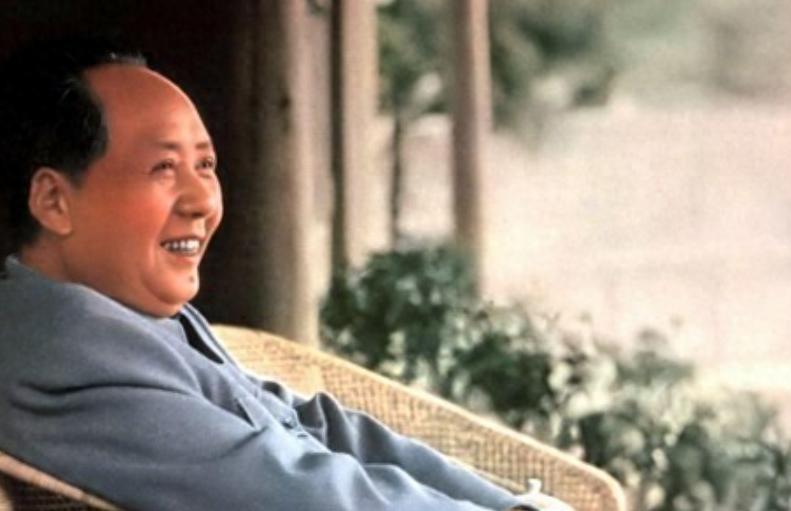

1954年毛主席约见贺敏学,聊起了贺子珍,毛主席:你劝劝她再婚吧 “1954年6月的一天上午十一点整,北京丰泽园,’大哥,你别急,主席已经在里屋等您。’卫士轻声提醒。”贺敏学点头应了一句“晓得了”,理了理军帽,才迈进那间不算宽敞却总让人心里发热的会客室。对他而言,同毛泽东久别重逢,既像走亲戚又像赴军令。 烟味在屋里打着旋儿,窗外知了叫得正欢。毛泽东披着灰色中山装迎上来,一把握住贺敏学的手,“老贺,好几年未见,你头发白了。”寒暄只是铺垫,两人落座后,很自然地聊起前线形势、湖南老家的新收成,乃至李敏学业。谈兴正浓时,毛泽东忽然沉默,左手指尖在茶几上点了点,这一停顿让气氛变得微妙。 “子珍现在怎样?”毛泽东终于开口,语速不快却分量不轻。贺敏学早料到话头会落到妹妹身上,便如实汇报:贺子珍在上海,身体尚可,孩子们陪着,情绪也算稳定。说完这些,他观察毛泽东神情,却看不出喜怒。 屋里空气似乎变得稠密。毛泽东站起身踱了几步,右手夹着烟,烟灰时不时掉落。三圈之后,他转身,对贺敏学说了那句后来被反复提起的话:“她四十出头,不能就这么熬下去。你劝劝她,再婚吧,组个家,对她好,对孩子也好。”语调平和,却带着不容回避的坚定。 要让一个倔强的妹妹改写情感轨迹谈何容易。贺敏学心里打鼓,却仍答道:“主席,她脾气您比我清楚,九头牛都拉不回。”他没有立即拒绝,也没贸然附议,只是如实表达顾虑。毛泽东抬手示意不必多说,反倒换了个角度:“她若乐意单过,我尊重;若真想找个伴,也别让流言困住。”坦率而冷静,像处理一桩组织调动。 话题似乎结束,又似乎刚刚开始。两人默坐片刻,毛泽东忽然忆起长征途中那段剪影:雪山封路,贺子珍负伤昏迷,他抱着她涉冰河,身后弹片呼啸。“那会儿我一句‘走’,她就跟着走。”他眼里闪过复杂光线,一闪而逝。贺敏学没接茬,只轻声提醒:“子珍留下的弹片,当年没取干净,如今还是隐患。” 有意思的是,毛泽东当晚批阅文件到深夜,却在页脚空白写下一行字:子珍情绪需安抚,李敏寒假可南下。第二天中午,他把这张纸条交给秘书:“照办。”在他看来,与其让旁人代言,不如让女儿亲自将平安与思念带去,既能减轻贺子珍的孤独,也能帮李敏理解母亲。 上海那边,贺子珍几乎与外界隔绝。她喜欢在黄昏时推窗听弄堂里卖糖藕的吆喝声,偶尔摆弄收音机。六月底,中央人民广播电台直播全国人大会议实况,她无意间旋到频率,熟悉的洪亮声线顷刻灌满屋子。“同志们!”一句呼号像电击,她手指颤抖,整个人仿佛被定格。那晚她守着收音机到天亮,机器发热冒烟才停下。第二天起,她便低烧、失眠,医生说是神经衰弱。 李敏七月初到达上海。贺子珍见到女儿,先摸书包,后摸脸蛋,像确认一件稀罕物是否完好,嘴里却只挤出一句:“路上辛苦了。”母女相处简单却温和:李敏写作业,贺子珍在一旁择菜;等作业收好,两人挤在同一张旧藤椅上,小声谈起北京见闻。李敏最常说的是“爸爸身体好得很,就是抽烟多”,贺子珍听了不露声色,只让女儿带几包润喉糖回去。 不得不说,李敏的到来比任何药物见效都快。半个月过去,贺子珍能一觉睡到天亮,低烧也退了。可每当女儿提起返京日期,她总会停顿两秒,才故作轻松地答“行,早点回去。”贺敏学看在眼里,暗自感叹:感情这东西,哪有真正的割裂。 返程那天,贺子珍给李敏塞进一个小布包,里面有两样东西:一根紫檀挖耳勺,一枚自己缝的小香囊。她吩咐:“到北京直接交到你爸爸手上,别让人代劳。”李敏答应后转身,却发现母亲眼眶泛红,她只得加快脚步,避免再看见那湿润的光。 与此同时,毛泽东收到贺敏学口头回报:贺子珍态度平稳,对再婚问题未置可否。毛泽东点点头,没有继续追问,似乎所有可能都被他留给时间。“个人事小,心态最要紧。”他说完便埋头批文件,仿佛刚才只是例行公事。然而身边老秘书后来回忆,那天夜里他换了三支烟,灰烬落满烟缸。 值得一提的是,贺子珍并非从未动过再婚念头。1947年在哈尔滨,她也曾因孤独和战友撮合,想到给女儿找个新爸爸。可李敏一句“我不要新爸爸”哭得上气不接下气,贺子珍立刻打消了想法。这一幕她对外人极少提起,却在日记里写下“孩子才是命根,别让她受第二遍创伤。” 时间走到1956年,贺子珍身体略有好转,组织又一次试探性地询问她是否考虑成家。她笑着摇头,只给出四个字:“随缘即可。”几年后,她搬进上海静安小屋,终身未再谈婚嫁。有人说她痴情,也有人说她执拗,但她始终保持简朴作风,每月津贴大半寄给赣南老家或者战友遗孤。 站在1950年代的历史现场,人们很难预料个人际遇会与国家命运如何交织。毛泽东给贺敏学提出“再婚”建议,是出于对战友的体恤,也是对一个女性在动荡年代生存状态的关怀;贺子珍眼中的“不再嫁”,则是她对过往革命岁月、对孩子、对个人尊严综合权衡后的选择。二人早已分道,却在同一条历史长河里各自坚守。