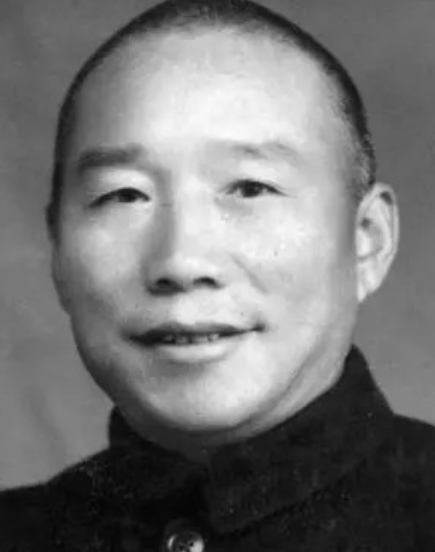

1948年,有一个国民党士兵饿的实在受不了了,跑到了解放军阵地,竟然背回一袋子馒头,战友们一拥而上,兴奋的问他馒头哪来的?他回:“跟解放军借的!” 1948年冬天,淮海战场的雪下得格外厚,寒风卷着雪粒打在人脸上像刀割一样,在被围困的双堆集,黄维兵团的十二万国民党士兵正经历着战争带来的最沉重一击——不是枪林弹雨,而是饥饿。 补给线早已被切断,空投物资不是落在泥塘里,就是被解放军截获,少数落到阵地里的食物,早被军官截留,普通士兵几乎什么都吃不到,饿到极点的人什么都敢吃,树皮被刮得精光,皮带煮软了也成了能咽下去的“食物”,有人甚至把发的银元往嘴里塞,试图靠冷硬的金属压住胃里的翻滚。 85师255团的副班长郭占山就是这些饥饿士兵中的一个,他原本是个老实巴交的河南人,参军是为了图个稳定的口粮,结果到了前线才发现,这粮食比命还难保,他已经三天没吃过一口热饭了,整个人瘦得脱了形,眼睛凹陷,双手不停发抖。 而在他们对面的解放军阵地上,情况却完全不同,那里不但有热食,香味还常常沿着风传过来,每到傍晚,对面阵地就开始炖肉,香气浓烈到让人作呕的饥饿感变成了折磨,解放军的做法不只是为了取暖吃饭,更像是一场没有硝烟的攻势,他们知道,对面的士兵已经被饥饿逼到了极限。 郭占山终于熬不住了,他没有和任何人商量,只是在深夜里撕下一块白布,绑在破烂不堪的棉衣上,他趴在雪地里,缓慢地向对面挪动,雪很深,他几乎是用肘和膝盖一点点蹭过去的,每前进一步都要压抑住胃里翻涌的恶心感和心头的恐惧。 他靠近解放军阵地时并没有遭到射击,这让他心里稍微松了口气,很快,他被带到了对方的战壕,接下来的事情改变了他的命运,他得到了热乎的馒头,还有汤,这些食物不是拿来试探他的忠诚,而是真真切切地填进了他枯瘦的肚子里。 吃饱后,他提出了一个请求:能不能带点馒头回去,给自己的战友们也尝一口,这个请求并没有被拒绝,他背着一袋热馒头,在夜色中又爬回了自己的阵地。 回到战壕,他没有多说什么,只是把馒头掏出来分给大家,那些正在忍饥挨饿的士兵,看到这袋馒头时,眼神都变了,有人咬下第一口馒头时,眼泪都掉了下来,这个时候,馒头不是食物,而是希望。 几天后,郭占山带着一个排的战士从原来的阵地离开,走向了曾经的“敌人”,他们没有遭到怀疑,而是被接纳了,这种事情并不止发生一次,随着时间推移,越来越多的士兵开始偷偷摸摸地往解放军阵地靠近。 但这些选择并不都是一时冲动,在那段时间里,解放军制定了一整套详细的优待政策,一个人投降,能吃饱;带着枪来,能吃肉;带着人来,还有额外奖励,这些政策看上去简单,实际上却精准击中了对方士兵最基本的需求——活下去。 白天,投降不太安全,毕竟国民党内部还有检查制度,于是解放军干脆不在白天接收俘虏,只在晚上行动,夜里,锅碗瓢盆的声音在阵地前响起来,饭菜香混着热气飘过去,成了最有力的“动员令”,很多士兵就是在这种环境下,一点点走向了解放军的阵地。 有的人甚至当了“中转站”,一个叫李昌荣的士兵,饿得实在不行,摸黑过去吃了顿饱饭,结果第二天,他又回来了,手里还拎着两只鸡,他告诉战友们,对面的人不但给吃的,还让他带回来,这件事传开后,士兵们的信心彻底垮了。 再往后,甚至不等战斗打响,有些连队就举起白旗,有的军官早上醒来,发现夜里阵地上人都跑光了,只剩下几个还在睡觉的传令兵,这种情况逐渐蔓延开来,成了淮海战役中一个重要的转折点。 而一切的起点,是那一袋馒头。 郭占山在投诚后,接受了系统的思想教育,他开始明白,自己并不是在为国家而战,而是在为一小撮人的私利消耗生命,他后来加入了解放军,参与了战役后期的战斗,他熟悉敌军阵地和语言,成了前线喊话的主力,有一次,他一个人劝降了七十多人。 在一次攻坚战中,他带着小队冲上前线,炸毁了几个火力点,成功突入敌阵,他的战友中,有人牺牲了,他背着其中一人的遗体撤下战场,那是曾经接纳他的解放军战士。 战后,郭占山荣立大功,但他更常提起的,不是那些战绩,而是那次他背回来的馒头,他说,那是他第一次觉得自己不是被军官利用的“消耗品”,而是一个真正被当人对待的人。 淮海战役最终以解放军彻底胜利告终,俘虏、起义和投降的人数远远超过战死人数,这不是因为炮火更强,而是因为人心的倾斜,当一支军队无法让士兵活下去,而另一支军队不仅能让人吃饱,还愿意把食物分给曾经的敌人,结局便已注定。