1935年冬,张灵甫回家后对妻子说想吃饺子,妻子转身去后院割韭菜时,谁张灵甫突然掏枪射击,酿成了轰动一时的“国军团长古城杀妻案”。

1935年冬,西安城外寒风凛冽,街道上行人裹紧棉袄,步履匆匆。一间老宅的后院里,吴海兰正弯腰割着韭菜,嘴里哼着小曲,手指在冰冷的菜叶间轻抚,准备为归家的丈夫张灵甫包一顿热腾腾的饺子。谁知,就在她低头的那一刻,一声枪响划破了冬日的寂静,吴海兰应声倒地,鲜血染红了菜地。开枪的,竟是她的丈夫——国民党第一军独立旅团长张灵甫。这一幕,震惊了整座古城,也揭开了一段扑朔迷离的悲剧序幕。

这桩“国军团长古城杀妻案”究竟因何而起?一个战功赫赫的黄埔将领,为何对贤惠的妻子痛下杀手?真相究竟藏在猜忌的阴影里,还是另有隐情?

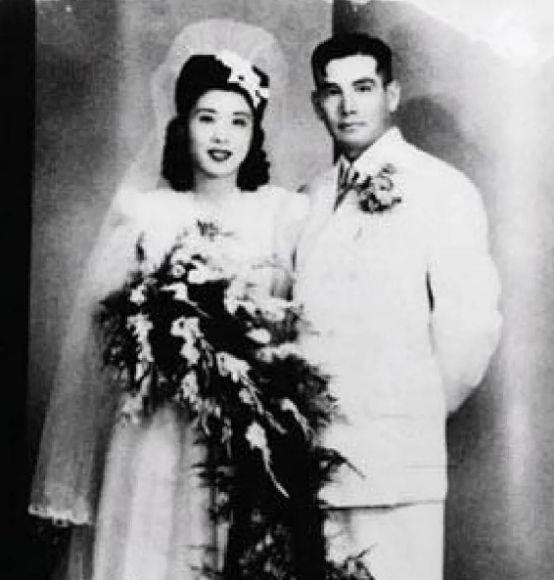

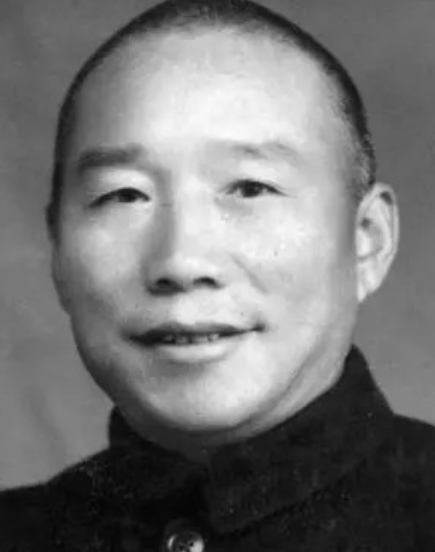

1933年的四川广元,战火未平,年轻的张灵甫正值仕途上升期。他是黄埔军校第四期毕业生,书法出众,作战勇猛,深受上司胡宗南器重。那年,他在一次社交场合邂逅了吴海兰——一位铜匠铺的千金,模样清秀,气质温婉,读过中学,谈吐不俗。张灵甫对她一见钟情,展开热烈追求。吴海兰虽出身普通,却也心动于这位高大英俊的军官,两人很快成婚,次年喜得一女,生活看似美满。 然而,军旅生涯让张灵甫常年奔波,夫妻聚少离多。

1934年,第一军调防陕西,吴海兰带着女儿被安置在西安,独自操持家务。张灵甫则在外带兵,鲜有归家。长久的分离,让两人的感情逐渐蒙上了一层薄雾。而张灵甫性格中的多疑,也在这段时间悄然滋长。

据史料记载,张灵甫虽在战场上果断决绝,但在私生活中却极为敏感。他曾对友人透露,自己最怕背叛,尤其是婚姻中的背叛。而西安城里,关于吴海兰的流言开始在街头巷尾流传。有人说她常与外人交往,举止亲密;还有人言之凿凿,称她与某年轻男子过从甚密。这些传闻虽无真凭实据,却像毒草般在张灵甫心中生根。

1935年冬,张灵甫请假回乡。他在街头偶遇一位老乡,闲聊中,对方半开玩笑地说起吴海兰与某男子“亲密”的传闻。这一句话,如同点燃了张灵甫心中的火药桶。他强压怒火,表面不动声色,却已在心中酝酿了一场风暴。

回到家中,吴海兰见到久别的丈夫,依旧如常招呼,没有过多的惊喜或热情。这在张灵甫看来,却成了她“心虚”的证据。他冷冷地说:“我想吃饺子。”吴海兰未多想,点头应允,走向后院割韭菜。菜园里,寒风吹过,菜叶微微晃动,吴海兰蹲下身,专注地挑选着新鲜的韭菜。身后,张灵甫悄无声息地靠近,腰间的手枪已被他握在手中。

枪声响起的瞬间,邻居被惊动,纷纷跑来查看。吴海兰倒在血泊中,气息已绝。张灵甫站在一旁,面无表情,既未逃跑,也未辩解。堂兄闻讯赶到,惊得目瞪口呆,随即报官。消息如野火般蔓延,西安的报纸迅速刊登匿名信,指责“某高级军官残杀妻子”,舆论哗然。

吴海兰的哥哥吴正有悲愤交加,四处奔走为妹妹讨公道。西安地方法院最初推诿,迫于舆论压力,案件被转至西安妇女联合会。妇联成员将此事上报张学良夫人于凤至,再由其转交宋美龄。蒋介石闻讯震怒,电令胡宗南将张灵甫押解南京受审。胡宗南虽视张灵甫为心腹,却不敢违抗命令,安排他“自行赴京”。

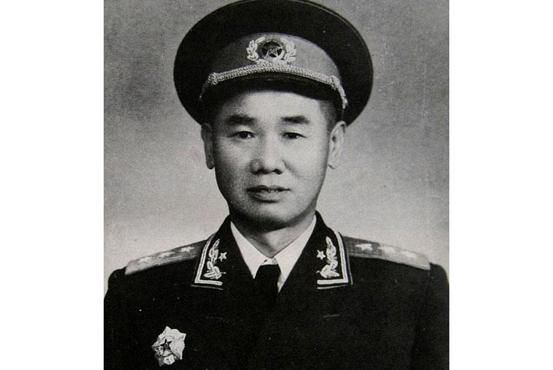

1936年,张灵甫被关进南京老虎桥监狱,军法处判其死刑,舆论认为他罪无可赦。然而,1937年“七七事变”爆发,抗战全面展开,国民党急需作战经验丰富的军官。张灵甫的旧部王耀武向蒋介石求情,以“战事紧迫”为由,请求让他戴罪立功。最终,张灵甫被改判十年徒刑,并很快获释,重返战场,化名加入第七十四军,逐步晋升为整编74师师长。

这桩案件虽以张灵甫的释放告一段落,但吴海兰的死却成了永远的谜。她的家人始终未能得到公正的答复,而张灵甫后来的戎马生涯,似乎将这桩悲剧掩埋在了历史的尘埃中。他在抗战中屡立战功,被蒋介石誉为“模范军人”,却也无法抹去那声枪响留下的阴影。

张灵甫与吴海兰的悲剧,折射出那个时代军人家庭的困境。长年的分离、战乱的压力,以及社会谣言的推波助澜,都可能成为悲剧的导火索。据历史研究,类似案件在民国时期并不鲜见,军人的多疑性格与高压环境常导致家庭冲突。而吴海兰的死,也让人反思女性在那个年代的命运——无论她是否真如传言般有其他身份,她都成了丈夫猜忌下的牺牲品。

民国时期女性地位低下,法律对家庭暴力的制裁也十分有限,这桩案件的不了了之,正是时代局限的缩影。