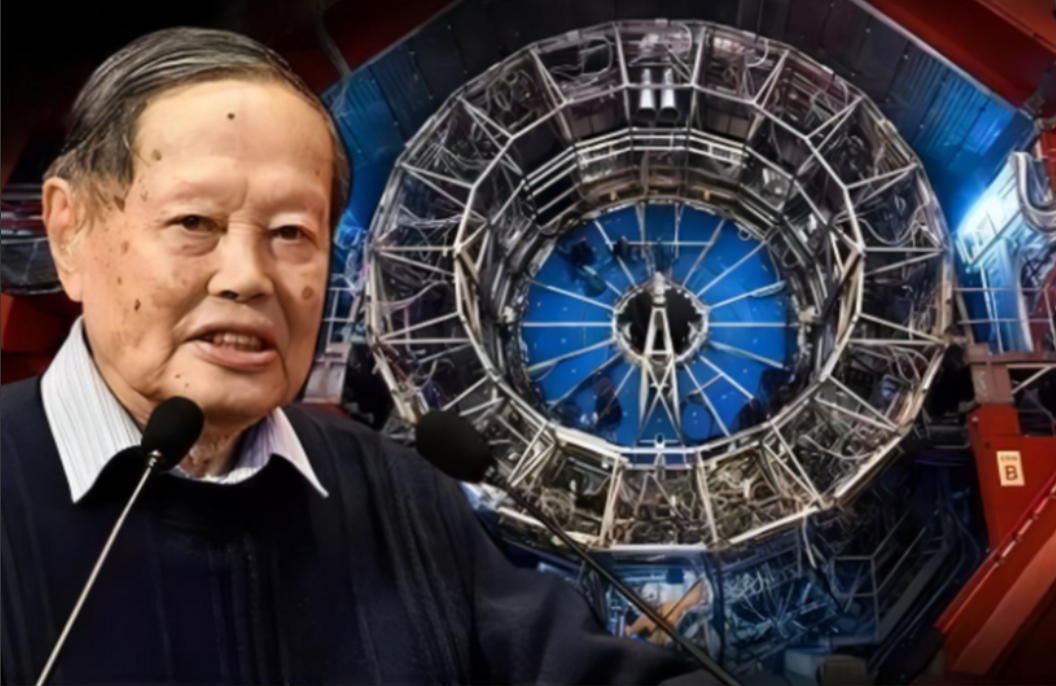

钱学森牛掰到什么程度?钱老在世的时候,有个研究院想研究一个叫什么陀螺仪,当时我们国家对这个技术就是空白,啥都不懂,然后他们邀请钱老去讲解一下,钱老直接拒绝说没时间搞这个小东西,然后直接拿一页纸把理论啥的写上去给了他们,然后中国的那什么陀螺仪就靠着钱老这一页纸为基础发展出来的,你说钱老多牛逼。 钱学森,一个在中国航天史上占有不可替代地位的科学巨擘。他不仅学贯中西、才华横溢,更有一颗炽热报国之心。 钱学森1911年12月出生于上海一个书香门第。幼时的钱学森聪颖过人,尤其在数学方面展现出惊人的天赋。据说,年仅12岁的他就能解开同学们难以攻克的几何难题,甚至有时还能纠正老师讲课时出现的错误,令人刮目相看。 1934年,怀揣科学报国梦想的钱学森考入了世界一流学府美国麻省理工学院,成为当时中国留学生中的佼佼者。在麻省理工,钱学森师从世界著名数学家诺伯特·维纳,刻苦钻研,勤奋好学,很快就在数学和力学领域崭露头角。他的博士论文"空间曲线的微分几何"更是让维纳赞不绝口,认为这是他多年教学生涯中见过的最出色的博士论文之一。 在麻省理工求学期间,钱学森不仅仅局限于理论研究,他还积极参与美国空军的一些尖端项目,研究如何利用数学方法提高火箭、导弹的精准度,可以说这段经历为他日后投身祖国航天事业打下了坚实基础。二战期间,钱学森又先后在美国国家科学研究委员会应用数学小组和加州理工学院喷气推进实验室工作,参与了美国多项军事尖端科研项目,他在空气动力学、火箭弹道学、导航制导等方面的研究,都取得了重要成果。 1944年,钱学森与美籍华裔科学家蒋英共同完成了划时代的论文《导弹动力学与喷气推进》,该论文不仅是钱学森科研生涯的一个里程碑,更成为现代导弹设计理论的奠基之作。此后,他又成功解决了美国海军舰载火箭的三轴稳定等关键技术,令西方同行叹为观止。有西方学者甚至赞叹"在火箭制导方面,钱学森已经超越了他的导师冯·卡门"。 然而对家国情怀极深的钱学森来说,再辉煌的科研成就也无法抵消内心深处的思乡之情。尤其在新中国成立后,他更加迫切地想要学成报国、建设祖国。正如钱学森后来所言:"归根结底,我是中国人,应当回到自己的祖国去工作"。 1955年10月,响应祖国召唤的钱学森毅然决然地踏上归程。尽管身后是西方国家开出的优厚条件和诱人前景,但钱学森的心早已飞回祖国。回到阔别已久的祖国怀抱,看到百废待兴的新中国,钱学森心潮澎湃,他暗下决心:一定要把毕生所学贡献给祖国的航天事业。 回国后,钱学森受命组建并领导中国航天技术研究院,这标志着中国航天事业从此驶入快车道。钱学森不仅带回了大量国外先进的科研资料,还为中国航天事业规划了宏伟蓝图。他提出"干什么总要有个计划,有个规划"的理念,这为此后中国航天事业的长远发展奠定了基调。 面对中国航天事业百废待兴的局面,钱学森没有气馁,而是以"干惊天动地事,做隐姓埋名人"的胸怀投身到一个个艰难的攻关项目中。他常常深夜仍在灯下伏案疾书,出谋划策;他废寝忘食地与年轻的科研人员一起攻克技术难关;他用渊博的知识和独到的见解指引着中国航天事业前行。正是有了钱学森这样的"千里马",中国的航天事业才能在百舸争流中奋勇争先。 在钱学森看来,科技报国既要甘坐"冷板凳",更要重视人才培养。他十分重视航天人才的培养,经常为年轻人传经送宝、答疑解惑。他常说:"人才是航天事业发展的根本,兴我中华,人才为先。"在钱学森的悉心教导下,一大批优秀的中青年科技人才迅速成长起来,成为中国航天事业发展的中坚力量。 钱学森不仅是一位伟大的科学家,更是一位出色的科研管理者。针对当时中国航天领域基础薄弱、底子不厚的情况,他提出了"自力更生、艰苦奋斗、大力协同、密切配合"的方针,并身体力行地投入到一个个型号的研制工作中。譬如,在研制某型号导弹的陀螺仪时,国内研究人员遇到了瓶颈。钱学森得知后,没有亲自出马,而是给了研究人员一页纸的理论说明。就凭借着这张薄薄的纸,研究人员顺利攻克了难关,成功研制出陀螺仪。事后有人感叹:"我们搞了这么久都没搞明白,钱老师只给一页纸就解决了,不得不佩服!"这一神来之笔,彰显了钱学森深厚的理论功底和高屋建瓴的指导能力。 在钱学森的带领下,中国的航天事业突飞猛进,接连取得"两弹一星"的辉煌成就。钱学森的《工程控制论》更是成为火箭、导弹、人造卫星运行的理论基石,被誉为划时代的巨著。钱学森用他的智慧和汗水,为中华民族航天梦的腾飞插上了腾飞的翅膀。"巨人已逝,精神永存",虽然钱老已经离开了我们,但他追求真理、忘我奉献的可贵品质将永远激励着后人继往开来、再创辉煌。

评论列表