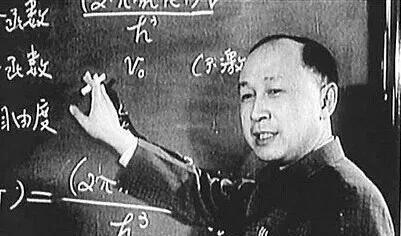

他是钱学森指定的接班人,提出的“三步走”战略震惊世界,是”东风快递”背后的男人。 1999年8月2日西北某试验场,当东风-31洲际导弹拖着橘红色尾焰刺破云层时,指挥中心的王永志院士突然转身背对屏幕,这位67岁的总设计师,双手正不受控制地颤抖。 此时的他不会想到,这枚承载着中国战略威慑核心的“大国长剑”,在接下来的25年里,将成为全球极少数能突破反导系统的终极武器。 1964年,年轻的王永志正在经历职业生涯的第一次重大考验。“东风二号”导弹因高温导致推进剂膨胀,射程不足的问题让整个团队陷入僵局。 当所有人都在为增加燃料绞尽脑汁时,这个留苏归来的年轻人却提出了令人震惊的方案:减少600公斤酒精燃料。 他后来回忆说:“当时会议室里的专家们看我的眼神,就像在看一个疯子。”但钱学森的支持改变了一切。 这位航天泰斗不仅亲自复核计算数据,更在第二天的会议上公开表态:“王永志的逆向思维,恰恰抓住了问题的本质。” 事实证明王永志的方案是对的,导弹不仅达到了1300公里的设计射程,更开创了中国导弹精确控制的先河。 这种颠覆性思维贯穿了王永志的整个职业生涯。 1986年,当国际航天市场因挑战者号失事出现空缺时,他力排众议提出“让火箭长胖”的构想,将长征二号丙的运载能力从2.5吨提升至9.2吨。 这枚被称为“长二捆”的火箭,不仅让中国在18个月内完成了原本需要5年的研制周期,更在1990年将澳星送入太空,敲开了国际商业发射市场的大门。 1992年,60岁的王永志被任命为中国载人航天工程首任总设计师。面对西方40余年的技术封锁,他提出了震惊世界的“三步走”战略。 在神舟五号发射前,他力主采用70公斤的模拟人进行试验,通过监测脉搏、心跳等生理参数验证安全性。 这个决定是他把航天员的生命放在首位生动证明。 当杨利伟从太空传回“感觉良好”的报告时,王永志在指挥中心写下了“飞扬直上八千丈”的诗句,这是他对中国航空航天的期许。 值得一提的是,王永志在理论阶段就敏锐地意识到空间站在未来的战略地位,于是王永志早早的就把一部分精力放在空间站建设上面。 王永志的战略眼光使中国在2022年便成功建成天宫空间站,成为全球第三个独立拥有空间站的国家。 2017年7月30日,东风-31 AG洲际导弹惊艳世界。 这枚射程超过12000公里、可携带9枚分导式核弹头的“国之利器”,让世界看到了中国战略威慑的新高度。而它的技术源头,正是王永志主导的东风-31项目。 此外东风-31的研制过程正值中国航天经费最紧张的时期。 王永志通过整合资源、优化流程,在预算有限的情况下完成了多项关键技术攻关。这种“螺蛳壳里做道场”的智慧,成为后来航天事业低成本高效益发展的典范。 2024年6月11日,王永志院士永远地离开了这片他守护多年的土地。 在他的遗物中,最引人注目的是一本泛黄的笔记本,扉页上工整地写着:“国家的需要,就是我们的志愿。”这不仅是他个人一生的坚持,更是中国航天人精神的写照。 作为钱学森的衣钵传人,王永志将“系统工程”理念融入航天管理的方方面面。他主导建立的跨部门协同机制和技术归零制度,成为中国航天高质量发展的基石。 参考来源:【科学家精神】王永志:一生干了三件事 山东省科协