在朱雀二号改进型火箭模型前,上海证券报记者一眼便认出了蓝箭航天副总裁刘建。彼时,他刚结束一场重要会议。

在公司一楼展厅,他告诉记者,最近发射工作比较密集:“我们团队开展了多轮专项评审,不放过任何一个技术细节;还进行了预案演练,模拟各种突发状况……”

5月17日,朱雀二号改进型遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空,6颗卫星被顺利送入预定轨道;仅仅两天后,星河动力航天公司于山东附近海域圆满完成谷神星一号海射型(遥五)发射任务,顺利将“天启星座”一期第34—37星共4颗卫星搭载送入近地轨道。

今年以来,商业航天领域的火箭卫星排队“上天”:我国有多款可回收火箭计划首飞;卫星方面,千帆星座及GW星座等巨型星座持续发射升空,小卫星需求爆发式增长。据预计,中国商业航天市场规模今年将突破2.5万亿元。

日前,记者调研商业航天产业发现,随着国家和地方陆续出台政策鼓励商业航天发展,商业航天技术取得新的突破,应用场景不断涌现,相关行业企业迎来市场新机遇。未来十年将是商业航天发展的关键阶段,产业有望在2035年前后迎来大规模商业化应用。

商业航天投融资热度持续攀升

火箭发射是商业航天产业链中的核心环节,动力系统是其克服地心引力冲出地球、飞向太空的关键。从茫茫戈壁到太湖之畔,固体与液体两条技术路径正并行突破。

今年3月,星河动力在酒泉卫星发射中心成功发射谷神星一号(遥十七)运载火箭,顺利将云遥气象星座43—48星共6颗卫星送入535km太阳同步轨道。

“这次飞行任务进一步验证了固体火箭的快速部署能力、高性价比及商业发射市场的适应性,尤其适合微小卫星组网需求。”星河动力创始人、CEO刘百奇说,固体火箭有快速响应、维护成本低、推力大及环境适应性强等优势,适合快速发射、小型载荷等场景。

在蓝箭航天位于浙江嘉兴的总装车间,记者看到,液体火箭的“心脏”——天鹊系列发动机正以毫米级精度嵌入朱雀三号的试验箭体。“目前,朱雀三号动力试车箭已完成整箭装配,进入到地面试验和飞行验证的关键阶段,预计今年下半年首飞,有望成为我国第一枚可回收火箭。”刘建表示。

液氧甲烷发动机是当前国际航天前沿技术的关键领域,天鹊系列发动机则是全球首个实现入轨的液氧甲烷发动机。据悉,蓝箭航天的第100台液氧甲烷火箭发动机已于近日在浙江湖州基地正式下线。

“它无毒、环保、成本低廉,供应充足,十分契合商业运载火箭和可重复使用运载火箭发展的需求。”刘建向记者介绍了这一路线的独特优势。

一直以来,星河动力都主张“固液并举”发展策略。刘百奇介绍:一方面,出于技术风险分散的考虑,双路线布局可降低单一技术路径的依赖;另一方面,从市场需求来看,商业航天需覆盖从微卫星到重型卫星的全频谱发射需求。

曾创下全球最大固体运载火箭发射纪录的东方空间,目前正在突破液体技术路线。在其山东泰安试车台上,“原力-110”液氧煤油发动机燃气发生器接受了7次点火试车测试。

“原力-110发动机是‘引力二号’可重复使用运载火箭一级和二级主动力发动机。”东方空间创始人、董事长布向伟透露,引力二号有望在2025年底前做好首次飞行准备。

在商业航天领域有着丰富投融资经验的一苇资本创始合伙人郑良旭认为,商业火箭制造企业通常选择的液体路线会是最终趋势。具体到液体燃料的物质构成,其技术路线则各有优势,液氧甲烷、液氧煤油都有资本认可。

“最终的技术路线选择是由市场与客户决定的,性价比和可靠性是核心诉求。”北航投资总经理、星空投资管理合伙人王剑飞表示,固体火箭定位“精准响应、快速交付”,客户愿意为“快速发射响应能力”支付溢价,类似出租车“随叫随到”的高单价逻辑;而液体火箭聚焦“批量组网,降本增效”,液体火箭通过一箭多星摊薄单星成本,类似大客车“固定路线,低价承载”的逻辑。

无论发展何种技术路线,背后都离不开大规模资金的支持。近年来,中国商业航天的投融资热度持续攀升。据前瞻产业研究院统计,截至2025年3月,我国商业航天产业共发生了215起融资事件,投融资活跃度整体呈波动上升趋势。《2025中国商业航天创新生态报告》显示,2024年行业融资事件达138个,披露融资金额202.39亿元,均为历史新高。

“头部企业虹吸效应显著,技术及融资能力呈现双强的特点。”王剑飞说,技术实力强的企业更容易吸引资本的关注,这些企业需要更多的资金去投入技术研发、维持领先优势。

以蓝箭航天为例,自2015年起,公司共完成了10轮融资,既有红杉资本这样的市场化私募,又有国家制造业转型升级基金这样的国有资本入局。每轮融资背后,分别对应着研发、人才、基建等不同工作,它们共同组成了“设计—研发—生产—测试—发射”的完整链条。

“高投入和长期回报是这个行业的特点。当前产业发展正处于基础设施建设的关键培育期,卫星星座组网尚处于早期验证阶段,应用场景的商业化闭环尚未完全形成,导致前期投入与收益兑现存在时间窗口错配,这种阶段性特征在航天领域具有普遍性。”刘建表示。

“资本投资逻辑正从技术验证转向商业落地。”刘百奇介绍,星河动力自成立以来,已完成了9轮超过40亿元融资。资本市场最看重的主要是两个方面:一是坚持正向研发、坚持技术创新,不论在大型可重复使用液体运载火箭,还是在轻小型固体运载火箭领域,都开展了大量的技术创新,通过技术创新提升了火箭的综合性能,并降低了成本;二是率先实现产业化,通过高发射频率、高成功率获得了市场的广泛认可,率先走向商业闭环。

未来十年是商业航天发展关键阶段

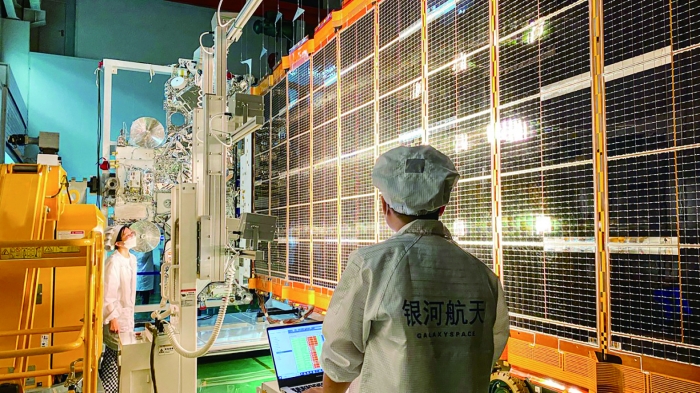

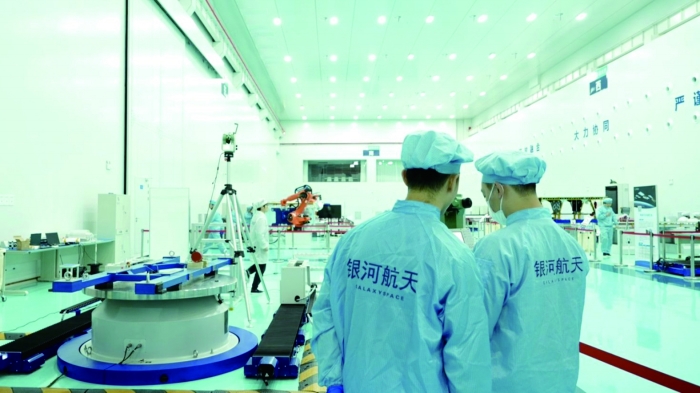

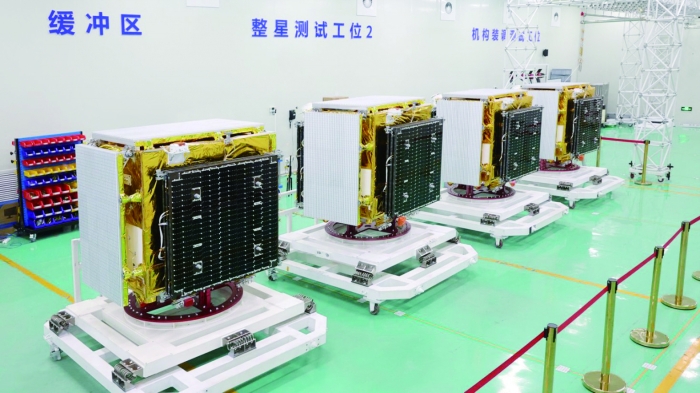

走进位于南通开发区的江苏银河航天南通卫星智慧工厂,这里正上演着“卫星量产”的工业革命:装配机器人协同作业的生产线上,100至2000公斤级卫星通过数字化制造系统实现模块化组装。

“在这里,整星研制周期缩短80%,年产能达150颗。”银河航天公共事务总经理徐颖说,这种“像生产电脑一样造卫星”的模式,不仅支撑着万星星座计划,更为低轨卫星互联网建设提供硬件保障——1300余家合作伙伴覆盖精密加工、电子集成等全产业链。

火箭发射是为了送卫星上天,航天产业若想实现商业闭环,离不开卫星互联网的建设。中商产业研究院数据显示,我国商业航天相关企业中,有超过99%的企业分布在卫星产业。其中,卫星遥感类占比高达46.78%,卫星通信类、卫星导航类占比为36.42%、16.07%。

这种产业格局映射出卫星应用场景的快速拓展:在通信领域,低轨卫星星座加速组网,通过手机直连卫星技术,为山区、荒漠等偏远地区提供稳定网络;农业场景中,借助卫星监测土壤墒情,实现智能喷灌精准补水,卫星遥感数据成为“新农具”;智慧城市建设方面,利用卫星通导遥技术构建时空地理信息平台,实时呈现城市动态,赋能交通管理与灾害应急;自动驾驶领域,卫星导航增强与高精度地图支持高级别示范区建设,推动车路协同……

谈及卫星互联网建设,徐颖向记者表示:“就是给地面用户提供类似‘Wi-Fi’效果的网络服务,低轨卫星互联网有望解决全球网络覆盖和接入的难题,可以适用广阔的应用场景。”

在卫星互联网建设驱动下,低轨互联网卫星的发射需求将是未来一段时期内国内商业火箭市场的主要需求来源。中信证券预计,2018至2027年SpaceX对应火箭发射市场达317亿美元,参考SpaceX的发展历程,未来十年中国商业火箭核心受益于卫星星座建设,市场空间将达千亿元规模。

假以时日,当低轨通信卫星实现全球无缝覆盖,航天技术将像电力、互联网一样,成为支撑人类发展的基础设施。正如星图测控董事长胡煜所言:“航天技术向民用场景的深度下沉已成为全球航天产业发展的必然趋势,这一进程不仅是技术迭代的自然延伸,更是国家战略与市场需求共振的结果。”

在王剑飞看来,2035年左右,产业会真正开始迈入商业化的大规模应用阶段。未来,卫星的功能或许不止集中在遥感、通信和导航等传统领域,当技术成本足够便宜并能够广泛应用于C端市场时,可能会基于社会的需求会反向推动出千变万化的新应用。

“最期待的场景是卫星互联网飞入寻常百姓家,在沙漠打游戏,在雪山发朋友圈,在海底直播,甚至在万米高空手机信号依然满格,都能像在家中连Wi-Fi一样简单。”徐颖认为,未来十年,卫星互联网能覆盖沙漠、海洋、山区等传统网络盲区。

对于中国商业航天产业而言,除了探索卫星批量化生产,未来通过规模化进一步降本的关键则是可回收赛道。

业内分析,2025年将成为可回收火箭商业化的关键节点。朱雀三号、天龙三号等国产液体火箭首飞后,如果能实现一级火箭的回收复用,其发射成本相较一次性使用火箭有望下降30%至50%。

“2015年至2025年是中国商业航天发展的第一个十年,其主要任务是研发和制造火箭与卫星,而未来的十年将是商业航天从高端定制化向批量工业化降本转型的关键阶段。”王剑飞表示,随着工业化降本的实现和卫星数量的显著增加,卫星发射的成本将大幅降低。真正的机遇将出现在未来卫星应用的广泛发展上,只有当这些应用真正落地,整个行业才能迎来繁荣的局面。

商业航天产业顶层设计正在推进

近日,记者驱车前往北京亦庄新城瀛海镇,探访国内首个商业航天共性科研基地——火箭大街。

“整条街的人在研究上天的事儿。”北京亦庄星箭科技产业发展有限公司董事长赵延标告诉记者,北京火箭大街整体建设进度顺利,预计今年年底完成施工,2026年投入使用。

北京火箭大街是北京推进商业航天产业快速发展的缩影。目前,北京亦庄新城范围内共有160多家空天企业,空天生态企业超过600家,商业火箭整箭企业占全国的75%,互联网卫星企业占全国的半数以上。

今年北京将商业航天列为“2025年重点培育的20个未来产业”之一,并计划2025年实现可重复火箭首飞,打造“南箭北星”产业格局。

“2024年,北京市设立了商业航天和空天产业基金,当年投入资金的60%以上投到了北京亦庄航天企业。”北京经开区机器人和智能制造产业局副局长、商业航天产业专班主任马朝介绍,通过建设北京火箭大街商业航天共性科研生产基地和2500亩空天街区,成立北京市可重复使用火箭技术创新中心、中关村亦创商业航天联盟,积极承载科技成果转化,全产业链布局卫星互联网产业,做好企业和人才服务,广泛调动资金支持产业发展。

近年来,我国从政策层面持续支持商业航天发展。2024年,“商业航天”首次作为“新增长引擎”写入政府工作报告;2025年政府工作报告进一步提出“推动商业航天等新兴产业安全健康发展”。

“商业航天连续两年被写入政府工作报告,标志着其从培育的‘未来产业’升级为加速发展的‘战略新兴产业’,行业也迎来了重大发展机遇。”刘百奇说。

地方也在加速产业协同布局。比如,上海市计划2025年形成覆盖火箭、卫星、地面终端的全产业链。广东省、重庆市则聚焦卫星互联网与地面设备制造,推出重点布局卫星制造与测控服务,并提供了专项补贴和人才引进计划。截至目前,京津冀、长三角、珠三角三大区域已形成完整的商业航天产业体系。

“期待未来能进一步加强金融支持力度,进一步开放市场准入”“加强对关键技术攻关的科研经费支持,培育更多市场应用场景”“探索优化批量发射的计划申报与审批流程”……在调研过程中,多家行业企业纷纷期盼更多政策细则落地。

更多的支持政策还在路上。据记者了解,国家航天局和国家发展改革委正在编制《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2026—2035)》,将在该规划中留出商业航天发展的空间,鼓励“能商则商”。