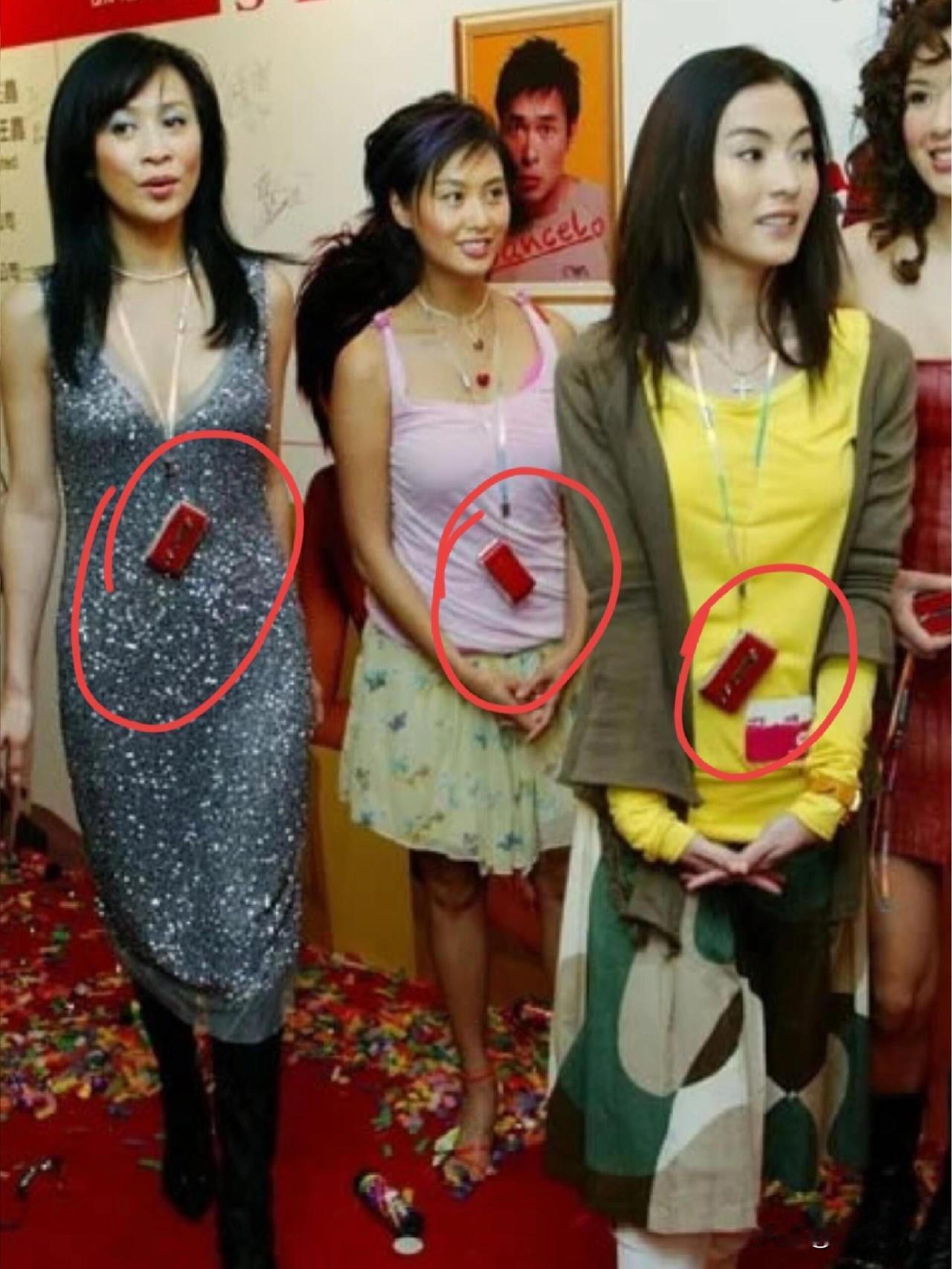

中国第一美妇到底有多美!她美到可以入狱,但也美到能走进白宫!她从劳改犯变成世界太太选美大赛的代表人物,从三级片女星摇身一变成书法硕士,还曾因“太美”被美国总统克林顿亲自接见! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 同样一张脸,二十岁让她锒铛入狱,三十六岁却让她走进白宫,宫雪花的人生像是一道反常识的数学题,用七十年时间证明:美貌这种看似最不稳定的资产,在懂得运作的人手中,可以产生复利效应。 1948年的上海,宫雪花出生在一个连温饱都成问题的普通家庭,父母没有给她留下任何资源,唯独遗传了一副精致的五官。 这场豪赌的结局写在了判决书上:两年劳教,更残酷的是,那个男人在她入狱后立刻断绝了关系,美貌在这个阶段展现出的,是它作为武器时缺乏配套智慧的危险性。 1984年,三十六岁的宫雪花做了一个在旁人看来近乎疯狂的决定,她揣着仅有的五十块钱登上前往法国的飞机,目标是参加华裔小姐选美大赛。 那段时间她白天打工,晚上准备比赛,在异国他乡的窘迫中硬是撑到了决赛,当她站上领奖台时,这个曾经的劳改犯完成了第一次身份洗牌,冠军头衔带来的不仅是荣誉,更重要的是社会资本的重新定价。 这场胜利让她获得了一个匪夷所思的机会,时任美国总统克林顿在庆功宴上接见了她,这次会面的象征意义远超事件本身,它相当于给宫雪花的过去盖上了一枚"已作废"的印章,同时为她贴上"东方文化使者"的新标签。 回国后,她嫁给了法国驻沪领事馆的一位翻译官,生下两个儿子,婚姻给了她短暂的安稳,但文化背景的差异最终让这段关系走向终点,语言不通,生活习惯冲突,精神层面的孤立感日益加重。 离婚后她带着孩子返回上海,这一次的身份是选美冠军和总统接见过的人物,与当年那个刚出狱的女孩已是天壤之别。 九十年代的影视圈正值黄金期,宫雪花凭借外形优势进入这个行业,她在《康熙王朝》中饰演慧妃,在《新包青天》等剧集中露面,但始终徘徊在配角位置。 演艺事业的不温不火让她意识到,必须找到更有效的曝光方式,1995年,她做出了一个大胆的选择:以四十七岁的年龄报名参加亚洲小姐大赛。 事实上她当时只有三十七岁,这个虚报的十岁成为了最精准的话题引爆点,媒体蜂拥而至,所有人都好奇这个"高龄选手"如何保持容颜,她最终获得第四名,但话题度远超前三甲。 2003年,五十五岁的宫雪花再次复制这套策略,她代表中国参加世界太太选美大赛,身穿改良旗袍,手持五星红旗,将个人形象与民族符号深度绑定。 这场表演为她赢得"最佳民族服装奖",更重要的是让她在港台地区再度翻红,期间她也参演过一些尺度较大的影片,外界质疑不断,但她从未回避,在她的逻辑里,这些作品只是通往更高平台的跳板,不是终点站。 进入晚年,宫雪花开始构建一套关于美的哲学体系,她对外宣称二十八年不近男色,理由是避免感情带来的内耗和衰老,这个说法的真实性无从考证,但它成功地将公众注意力从整容质疑转向了生活方式探讨。 她还出版自传《我如何一夜成名》,主动掌握关于自己的叙事权,每一个动作都在为"美貌"这个核心标签添加新的注脚:文化、智慧、自律。 七十七岁的宫雪花依然活跃在社交媒体上,穿着时尚,妆容精致,频繁参加各类活动,她的择偶标准是博士学历,这个要求与其说是在寻找伴侣,不如说是在强化"我追求精神匹配"的人设,她用实际行动告诉所有人:衰老是生理现象,但如何定义自己的价值是个人选择。 从囚徒到白宫座上客,从三级片演员到书法硕士,宫雪花的人生轨迹几乎违背了所有关于女性命运的传统预设,她的故事不是道德教材,而是一份关于资源配置的极端案例。 在那个时代,她提前完成了个人品牌的全流程运作:用选美建立知名度,用争议制造话题,用文化符号提升格调,用持续曝光维持热度。 美貌在她手中不是消耗品,而是可以不断增值的资本,这种操作方式在今天的社交媒体时代已是常态,但在几十年前,她已经凭直觉摸索出了这套逻辑。 她到底有多美?这个问题的答案已经不重要,重要的是她用七十年证明:当一个人决定把自己的某项特质发挥到极致时,这项特质本身的客观价值反而变成了次要因素。 真正起作用的,是她对这项特质的定价权、解释权和持续经营的能力,宫雪花的传奇不在于那张脸,而在于她从未停止为那张脸书写新的故事。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!