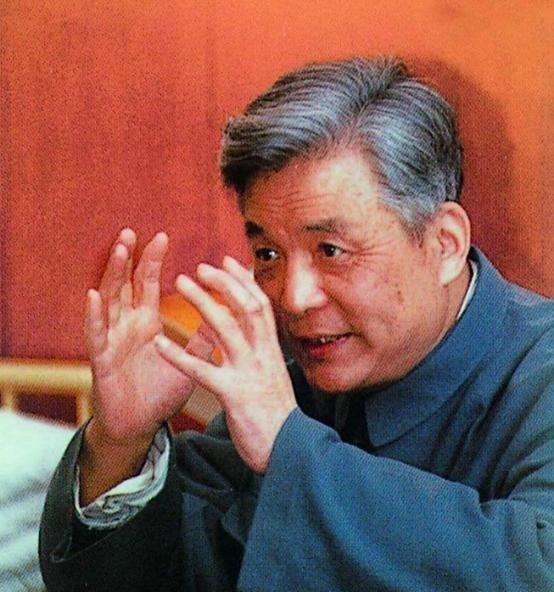

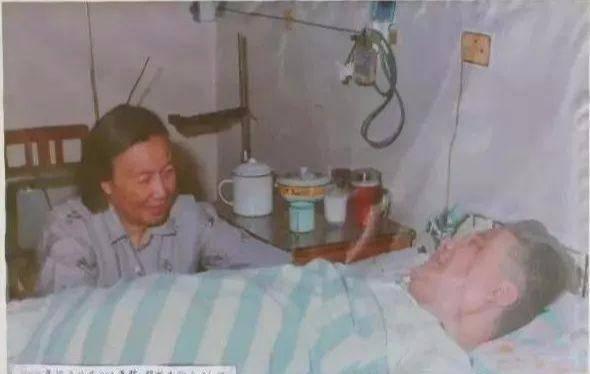

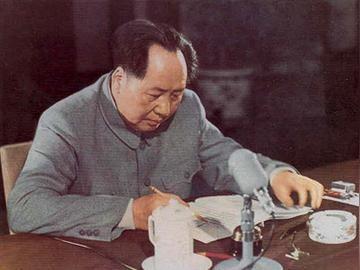

1986年7月,弥留之际的邓稼先突然提出一个愿望,想要再去看一次天安门。轿车即将驶过天安门时,一直沉默不语的邓稼先突然问一旁的妻子:“你说,30年以后还会有人记得我吗?” 一个隐姓埋名28年的科学家,在生命最后时刻问出了让人心碎的问题。他用青春年华换来了中国的原子弹和氢弹,却担心自己会被历史遗忘。这个问题的答案,时间已经给出。 1924年6月25日,邓稼先出生于安徽怀宁县一个书香门第。他的父亲邓以蛰是著名的美学家,曾在清华大学、北京大学任教授。从小生长在这样的知识分子家庭,邓稼先受到了良好的中西文化教育,这为他后来的学术道路奠定了基础。 1941年,邓稼先考入西南联合大学物理系。西南联大可是个人才辈出的地方,培养出了杨振宁、李政道、邓稼先、朱光亚、郭永怀、钱三强等学生。在这里,邓稼先不仅学到了扎实的物理知识,更重要的是结识了杨振宁这样的终生挚友。 1945年从西南联大毕业后,邓稼先先是在北京大学当助教,后来决定赴美深造。1948年10月,邓稼先与杨振宁的弟弟杨振平结伴,从上海乘船前往美国,进入普渡大学攻读博士学位。 在美国的求学经历可以说是非常顺利。邓稼先学习十分刻苦,到美国学习不到两年,因为成绩突出,很快修满学分并通过博士论文答辩。此时他只有26岁,人称”娃娃博士”。美国方面当然想留住这个人才,给出了优厚的条件,但邓稼先想都没想就拒绝了。 邓稼先在获得博士学位9天后,即立即登上归国的轮船,迫不及待踏上回国的征程。1950年回国后,他进入中科院近代物理研究所工作,1953年与许鹿希结婚,生活过得很幸福。 这种平静的生活在1958年被彻底打破。1958年8月的一天,时任二机部副部长的钱三强,对一个34岁的青年人说:中国要放一个大炮仗,要调你去参加这项工作。这个”大炮仗”就是原子弹。 回到家里,邓稼先对妻子许鹿希说:“我要调动工作了。”妻子问调到哪里?他说不知道。妻子又问干什么工作?他回答,不知道,也不能说。最后,邓稼先只是告诉妻子:“我的生命就献给未来的工作了。做好这件事,我的一生就过得很有意义,为了它死也值得!” 从此,邓稼先开始了长达28年的隐姓埋名生涯。之后相当长的时间,邓稼先的名字便在刊物和对外联络中消失,身影只出现在严格警卫的深院和大漠戈壁。他不能发表学术论文,不能公开作报告,甚至不能告诉家人自己在做什么。 1964年10月16日,东方巨响向世界庄严宣告:中国人民依靠自己的力量独立自主掌握了原子弹技术,打破了超级大国的核垄断。仅两年零八个月后,1967年6月17日,我国第一颗氢弹成功爆炸。邓稼先作为理论设计的总负责人,为这两次成功做出了关键贡献。 但是代价也是巨大的。在一次次核试验中,邓稼先多次遭受核辐射的伤害。1979年,在一次试验中,邓稼先不顾大家的阻拦,冲进现场去找核弹碎片,这让他的身体受到了严重的辐射伤害。这次辐射为他后来患癌症埋下了祸根。 1985年7月,邓稼先被确诊为直肠癌,但他仍然坚持工作。病重住院期间,他念念不忘事业,经常与来探望的同事们讨论处理工作。病床上常常摆放着专业书籍,随时准备拿起翻阅。 就在这种情况下,发生了文章开头的那一幕。1986年7月的一天,邓稼先提出想要再去看一次天安门。在轿车驶过天安门时,他问出了那个让人心痛的问题:“30年以后还会有人记得我吗?” 这个问题背后,是一个隐名英雄内心深处的忧虑。28年来,他为国家做出了巨大贡献,但外界对此一无所知。他的名字从未出现在任何公开场合,他的事迹更是绝对机密。面对死神的召唤,他不禁担心:历史会记得我们这些无名英雄吗? 1986年6月24日,《人民日报》、《解放军报》同时刊登题为《“两弹”元勋邓稼先》的专题文章,首次公开宣告了邓稼先与原子弹、氢弹的关系。但这距离他去世已经很近了。 1986年7月,邓稼先永远离开了我们,终年62岁。临终前,他留下的最后一句话是:“不要让人家把我们落得太远”。 如今,38年过去了,邓稼先在天安门前的那个疑问早已有了答案。他的名字不仅被写进了历史教科书,更深深印在了每个中国人心中。从中学课本里杨振宁的文章《邓稼先》,到各种纪念活动和影视作品,邓稼先的事迹广为传颂。1999年,他被追授”两弹一星功勋奖章”,成为共和国永远的英雄。 38年来,无数中国人通过各种方式纪念着这位”两弹元勋”。邓稼先用生命诠释了什么叫科学家精神,什么叫无私奉献。他在天安门前的担忧,时间早已给出了最好的回答。你们觉得,我们该如何更好地传承和发扬邓稼先精神呢?