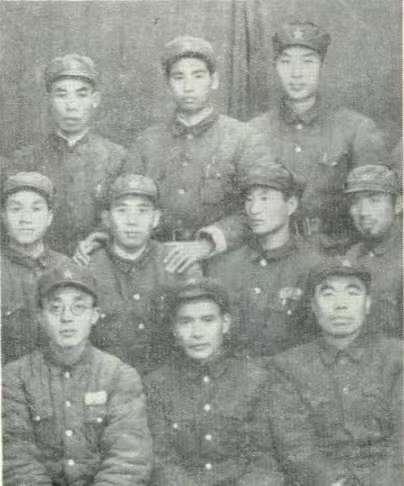

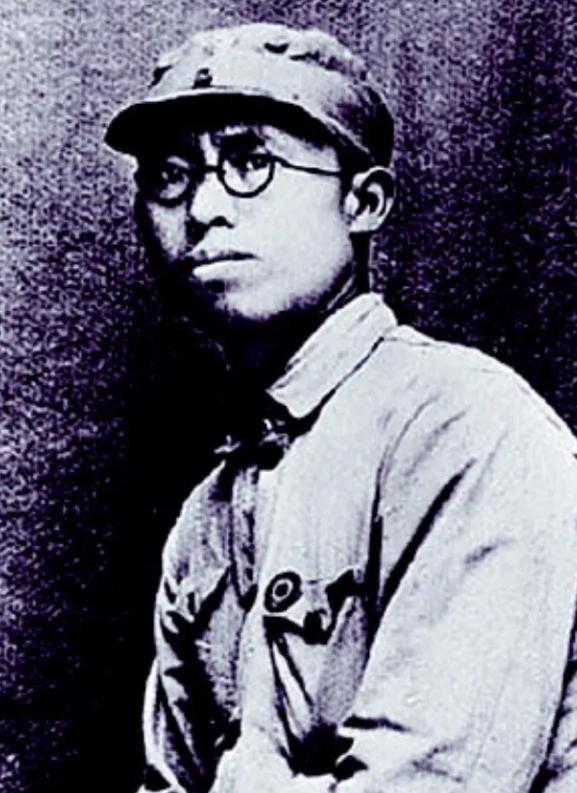

韩先楚调3纵前,他眼里没“纵队司令”,是可有可无,作用不大? “1947年8月15日夜,咱们这仗到底听谁的?”师部帐篷里,作战参谋抬头望着徐国夫,压低声音问道。夜风带着松针味钻进帆布缝隙,油灯摇曳,火苗像是在催促答案。 时间拨回到1946年10月。东北民主联军3纵刚刚组建完毕,纵队司令曾克林抵达辽东前线。3纵的兵员一半来自山东军区老部队,另一半来自冀热辽14分区,融合难度可想而知。曾克林选择“放手”,把各师作战交给师长自行策划,上面只下达一个泛泛目标——“袭扰、迟滞、守点”。看似灵活,实则缺乏牵引。3纵骨干后来回忆:“纵队司令像影子,白天见不着,夜里也摸不到”。 南满局势随即吃紧。1947年2月至5月的四保临江,表面由曾克林挂总指挥牌子,实际调度、作战计划几乎都出自辽东军区司令萧劲光。萧劲光干脆把临时指挥所搬到3纵阵地,“三天跑遍三个师”成了参谋口中的顺口溜。尤其二保、三保,集中兵力快打快撤的办法,是萧反复拍桌子定下的。有意思的是,战报却必须盖3纵指挥部印章,文件里依旧写“曾司令部署周密”。战士服从命令没二话,可心里明白:能打赢的是萧劲光的锐劲,而不是挂在文件里的那枚印章。 到第四次保卫临江时,上级临时抽调四纵副司令韩先楚前来支援。韩先楚仍穿着旧呢子大衣,帽檐压得极低,抵达前线当天就连夜勘察地形。随行参谋一句“这儿不归您管”,被他一句干脆的“打仗归我管”怼了回去。很快,一套“侧击团山子、高地诱敌、运动歼灭”的方案摆在桌上。曾克林点头,但不置可否;韩先楚二话不说,直接带两个团穿插到威远堡北侧。48小时后,敌整编52师一个团被包圆,主力只能龟缩城内。3纵指战员第一次感到指挥所是真正“开火”了。 战后总结会上,罗舜初政委忍不住感慨:“韩先楚敢吃螃蟹,这种打法值!”此话一出,3纵官兵心里都有了杆秤——原来纵队也能这样用兵。几个月后,东北野战军总部调整干部,曾克林转任辽南军区司令,韩先楚被点名接掌3纵。消息传到9师师部,徐国夫低头摩挲地图,嘴角止不住上扬:“总算来了个真司令。”一句玩笑,道破旧日尴尬。 新官上任没烧“三把火”,直接来一场突击威远堡的长途奔袭。那是1947年10月31日清晨,3纵主力隐蔽行军百里,突然出现在敌人后腰。敌112师反应不及,抽调增援部队匆匆出城,却正好撞进3纵准备好的火网。战至黄昏,敌整建制被歼,3纵只付出不足三百人伤亡。韩先楚一句“人要在动中吃掉”,在兵心里立刻生根。 进入1948年春,东北战场战略主动权已向我军倾斜。四战四平爆发前夕,韩先楚接到林彪和罗荣桓的命令:3纵配合2纵围攻义县,拉开全线攻势序幕。短暂沉默后,他在作战会议上拍了拍桌子:“义县,六十小时内必须拿下!”参谋担心粮弹跟不上,他只回了五个字:“先算账后补”。实战证明判断精准。攻城第三夜,敌援军尚在途中,义县守军已缴械投降,东北野战军在辽西通道插上旗帜。 接着是辽沈战役。锦州攻坚成为胜负手。1948年10月14日拂晓,韩先楚按总前委部署,指挥3纵、2纵正面突击,7纵、8纵、9纵从侧后配合合围。炮击声震得地面发颤。3纵三天内攻克碉堡百余座,率先挤进锦州内城;18日黄昏,全城肃清。林彪亲笔嘉奖:“3纵攻坚猛、效率高”。一句“攻坚猛”写进嘉奖令,官兵看得提气。那些年,大伙早就把“纵队司令可有可无”丢进脑后,取而代之的是“韩老虎来了,事情八成能成”。 值得一提的是,韩先楚并非只擅长硬碰硬。1949年春,部队南渡长江后,他提醒各师多练舟桥夜渡,“今后还要过海”。参谋听得迷糊,半年后果然接到解放海南岛的作战命令。其前瞻思路令人折服,不少年轻军官回忆:自那以后,地图上凡是蓝色的水面,都先打上了韩司令的问号。 对比曾克林与韩先楚,两种指挥理念高下立见。曾克林强调“层级授权”,期待基层自发磨合,但在瞬息万变的东北战场,这种柔性不足以应对敌军突然性机动;韩先楚则重“集中决断”,亲下前沿摸底,行军节奏更快,火力集中效益更高。徐国夫在回忆录中写道:“司令并非职位大小,而是临阵一声令下能决定数千条性命的人。”言语简短,却道尽官兵心声。 有人质疑:倘若曾克林多留两年,是否也能逐渐显露锋芒?答案或许永远没有定论。但历史给出的事实是,自韩先楚接手3纵起,这支部队在辽沈、平津、衡宝乃至渡海作战中的战功,一次比一次扎实。数字最有说服力——1946年至1947年,3纵年均歼敌约1.2万人;1948年单年歼敌超过6万人,战损率下降三成。 试想一下,如果没有那次“四保临江”中韩先楚的横空插入,3纵是否还能迅速树立“一锤定音”的作风?战场从不会给第二次机会。决定性的,是谁在第一时间挽袖上阵。3纵官兵用步枪和刺刀选出了答案:他们需要能在烟火里站得住脚的指挥官,而不是公文里的签字人。