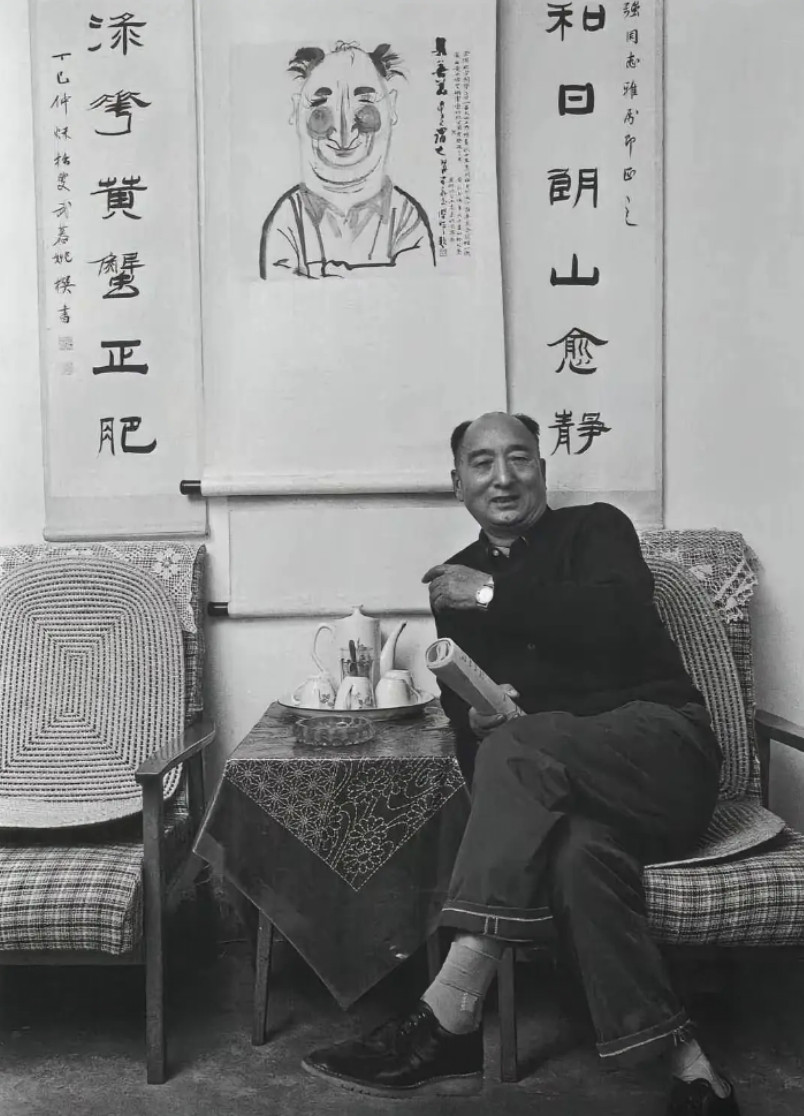

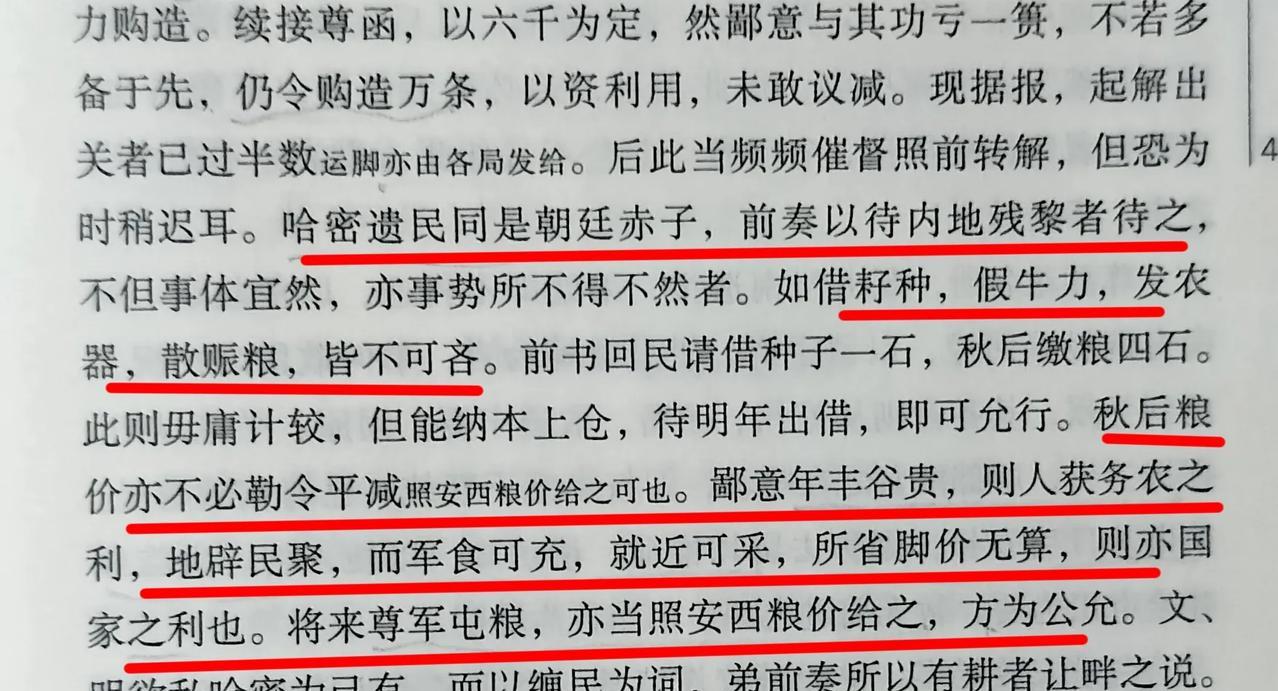

三进牢笼仍敢欺天骗地:从顶流首富到世纪巨骗,他被吹成神话的泡沫有多虚。 改革开放初期的商业江湖里,牟其中的名字曾如惊雷般响彻云霄。这位三次入狱的传奇人物,从罐头换飞机的“商业奇才”到信用证诈骗的“中国首骗”,其跌宕人生堪称一部荒诞的时代寓言。 他那句“炸开喜马拉雅山,让西藏变江南”的狂言,至今仍在互联网上引发热议,而他在满洲里打造“北方香港”的豪言壮语,更成为中国商业史上最具标志性的泡沫事件之一。 1979年12月31日,牟其中带着4年零4个月的牢狱印记走出看守所。这个曾因撰写《中国向何处去》被判处死刑的锅炉工,此时兜里只有300元积蓄,却怀揣着颠覆时代的野心。 他在重庆万州开了家名为“中德商店”的电器行,推出“包换卡”服务,这一超前的营销模式,竟比电商平台的“七天无理由退换”早了整整30年。 这种敢于突破常规的商业嗅觉,让他在计划经济的夹缝中掘到了第一桶金。 但真正让牟其中崭露头角的,是1989年那场震惊全国的“罐头换飞机”交易。当时四川航空急需客机却苦于资金短缺,牟其中敏锐捕捉到苏联解体后的物资匮乏,用500车皮轻工产品换回4架图-154客机,净赚1.6亿元。 这一操作不仅让他登上《福布斯》中国富豪榜,更被媒体捧为“改革开放的弄潮儿”。然而,这场看似天才的交易背后,早已埋下了投机的种子。 他利用中苏贸易的时间差和政策空隙,将滞销罐头转化为硬通货,这种“空手套白狼”的手法,本质上是对计划经济物资调配体系的巧妙解构。 尝到甜头的牟其中开始放飞自我。1993年,他宣称投资100亿元将满洲里打造成“北方香港”,甚至煞有介事地与当地政府签订协议,圈占10平方公里土地。 但据知情人透露,南德集团实际投入不足1亿元,所谓“中俄贸易枢纽”不过是纸上谈兵。 更荒诞的是,他在1997年抛出“炸开喜马拉雅山”的计划,声称要在山脉炸开20公里缺口,引入印度洋暖湿气流让西藏变江南。 中科院专家通过气象模拟证实,即便炸开缺口,水汽也难以翻越青藏高原,且核爆产生的污染将摧毁整个生态系统。这种近乎科幻小说的构想,与其说是商业计划,不如说是一场吸引眼球的行为艺术。 这些疯狂计划的背后,是一场精心设计的庞氏骗局。1995年至1996年间,牟其中通过虚构进口货物合同,骗开33份信用证,非法套取6.2亿元资金。 他用新骗来的钱偿还旧债,甚至在银行账户被冻结后,仍宣称要将年利息率提高到48%,试图继续蛊惑投资者。这种饮鸩止渴的玩法,最终在1999年东窗事发,他因信用证诈骗罪被判无期徒刑。 值得玩味的是,案发后四位中国顶尖法学专家曾出具法律意见书,认为一审判决存在事实认定错误,但这并未改变司法结果。 其实牟其中现象的诞生,与改革开放初期的特殊环境密不可分。上世纪90年代,民营企业面临融资难、审批繁的困境,而政策的模糊地带为投机者提供了生存空间。 牟其中正是抓住这一机遇,打着“改革试验”的旗号四处招摇撞骗。他曾在武汉某银行一次性贷款700万元,相当于当时全国财政赤字的1%,却将资金挥霍在投机项目上。 这种“政策套利”模式,在那个法制尚不健全的年代屡试不爽。 此外早期的《人民日报》《经济日报》曾大篇幅报道他的“商业奇迹”,将其塑造为“民营经济的先锋”。 但当1997年《大陆首骗牟其中》一文横空出世后,舆论又迅速转向批判,这种戏剧性反转折射出时代对改革者的复杂态度。 牟其中深谙媒体传播之道,他的每一次“壮举”都伴随着密集的新闻发布会和专访,将自己包装成“商业思想家”,甚至在狱中仍坚持撰写文章,试图维持公众影响力。 2016年出狱后,75岁的牟其中试图重启满洲里项目,声称要通过“多式联运物流体系”打造东北亚经济中心。但此时的商业环境已天翻地覆,他的宏大叙事再难获得资本青睐。 2018年与中铁联运的合作无疾而终,标志着这位“商业狂人”的彻底退场。出狱后的牟其中曾坦言:“当所有人都在谈论情怀时,我却把它当成了骗术的外衣。” 这句话道破了他商业帝国崩塌的本质,脱离实体经济的投机终将付出代价。 牟其中的故事,是中国商业文明成长的阵痛缩影。他的三次入狱,暴露出早期监管体系的漏洞;他的疯狂计划,警示着脱离实际的投机终将付出代价。 在今天的商业世界,这种教训依然振聋发聩,真正的企业家精神,从来不是靠豪言壮语堆砌,而是脚踏实地的创新与担当。 从罐头换飞机到信用证诈骗,从“商业奇才”到“中国首骗”,牟其中用半生演绎了一个时代的荒诞与真实。 他的故事提醒我们:在追逐财富的道路上,任何试图挑战法律底线、违背经济规律的行为,最终都将被历史的浪潮无情吞没。 信息来源:资料:牟其中其人_社会新闻_新闻中心_新浪网