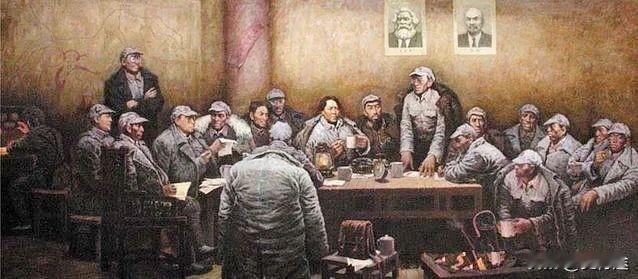

为何遵义会议过后,毛主席的性格、修养方面,有了相当大的转变? 1935年的遵义城,寒风吹过湘江河畔,却吹不散红军内部弥漫的焦虑。就在这场决定党和红军命运的会议前后,许多同志发现,毛主席身上发生了一种微妙却深刻的变化。 曾经在湘江战役后因争论军事路线而拍着桌子大声疾呼的他,在会议结束后的日子里,面对警卫员“又聊到天亮”的提醒,只是温和一笑:“心里亮堂,身体反倒轻松。” 这种从焦灼到从容的转变,藏着中国革命最关键的成长密码。 遵义会议前的毛主席,像一头困于牢笼的雄狮。 从1933年被剥夺军事指挥权开始,他眼睁睁看着李德、博古的“洋教条”把红军拖入绝境,第五次反“围剿”损失惨重,湘江战役更是让红军从出发时的8.6万人锐减到3万余人。 那时的他,每次参加会议都忍不住提高嗓门争辩,有时甚至因激动而拍响桌面。据当时担任参谋的孔石泉回忆,毛主席在一次讨论战术的会议上,为反对分兵把守的做法,与博古争得面红耳赤,最后气得拂袖而出。 这种激烈,源于对革命前途的深切忧虑,更源于个人主张不被采纳的无奈。 转折发生在遵义会议那三天三夜的争论里。 当张闻天代表与会同志作报告,系统批判“左”倾错误军事路线时,当周恩来主动让贤推荐毛主席指挥军事时,当多数同志表决支持新的领导集体时,毛主席感受到的不仅是个人命运的转折,更是整个党终于摆脱教条主义束缚的觉醒。 这种觉醒带来的,是内心的笃定。会议结束后,他没有立刻烧起“三把火”,而是先找张闻天、周恩来彻夜长谈,把自己对四渡赤水的构想掰开揉碎,既坚持原则又尊重不同意见。 这种耐心,在之前的军事指挥争论中是少见的。 真正的转变,体现在对不同意见的包容里。遵义会议后不久,林彪对运动战战术提出质疑,甚至写信建议由彭德怀担任前敌指挥。 放在过去,面对这种挑战,毛主席或许会激烈反驳,但这次他却平静地把信交给中央军委讨论,最终用胜仗证明了战术的正确性。事后他对警卫员说:“有不同声音是好事,说明大家在动脑子。” 这种从容,源于对自身战略的自信,更源于对党内民主的深刻理解。他明白,团结比一时的输赢更重要,尤其是在红军刚刚摆脱绝境的时刻。 领导责任的加重,也让他的修养更显厚重。成为党和红军的核心后,毛主席不再仅仅是提出建议的“智囊”,而是要为千军万马的生死负责。 这种责任让他学会了克制。四渡赤水期间,部队在崇山峻岭中频繁转移,战士们疲惫不堪,有人抱怨“尽走冤枉路”。 毛主席没有斥责,而是亲自到连队给战士们讲“声东击西”的道理,甚至帮炊事员背行军锅。这种亲和力,与之前在会议上的锋芒毕露形成鲜明对比,却更能凝聚人心。 更深刻的变化,是他将个人情感融入集体事业的成熟。遵义会议前,他的喜怒哀乐往往与个人主张的成败紧密相连;会议之后,他的情绪更多与红军的命运同频。 当二渡赤水歼灭国民党军两个师时,他没有沉溺于胜利,而是立刻思考如何乘胜夺取遵义城;当部队在金沙江畔陷入困境时,他没有显露慌乱,而是带着将领们勘察地形,最终找到渡江捷径。 这种“不以物喜,不以己悲”的境界,正是一个成熟领导者的标志。 这种转变,本质上是中国共产党人从幼稚走向成熟的缩影。 遵义会议不仅确立了毛主席的领导地位,更确立了实事求是的思想路线。当党摆脱了教条主义的枷锁,毛主席个人的性格也随之舒展。 他不再需要用激烈的方式捍卫真理,因为整个集体已经学会了在实践中辨别真理。正如他后来在延安所说:“真正的铜墙铁壁是什么?是群众,是千百万真心实意地拥护革命的群众。” 这种认知,让他从“为真理而争”的斗士,成长为“引航向未来”的舵手。 回望那段历史,毛主席在遵义会议后的转变,从来不是简单的性格调整,而是一个伟大革命者在担起时代重任后的自觉成长。 从湘江畔的焦灼到赤水河畔的从容,从会议桌上的锋芒到连队里的亲和,他的每一点变化,都映照着中国革命从挫折走向胜利的轨迹。 这种转变告诉我们:真正的成熟,不在于年龄的增长,而在于能否将个人的意志与集体的命运融为一体,在历史的风浪中始终保持清醒与坚定。