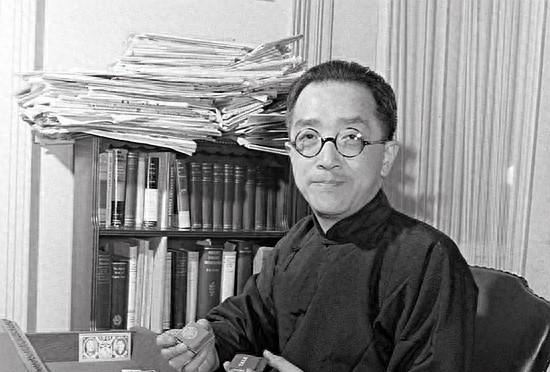

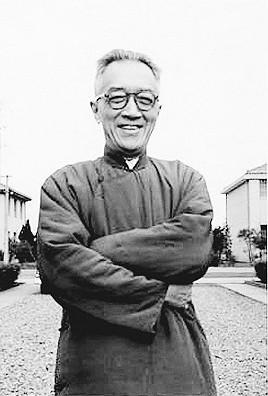

1957年2月16日毛泽东在怀仁堂宴请知识分子代表时,就胡适的是非曲直和功过,说了一段出乎众人意料,且意味深长的话:“胡适这个人也真顽固,我们托人带信给他,劝他回来,也不知他到底贪恋什么?批判嘛,总没有什么好话。说实话,新文化运动他是有功劳的,不能一笔抹杀,应当实事求是。到了21世纪,那时候替他恢复名誉吧。 胡适和毛泽东的缘分,得从1918年说起。那会儿,毛泽东还是个北大图书馆的小助理,胡适已经是名满天下的教授。毛泽东读过胡适在《新青年》上的文章,尤其是那篇《文学改良刍议》,对他触动不小。胡适推白话文,讲科学民主,毛泽东那时候也觉得这路子挺新鲜。后来他还办了《湘江评论》,胡适还挺支持。可没多久,毛泽东受李大钊影响,投身马克思主义,走上革命路,而胡适坚持渐进改革,两人的路越走越远。到1949年,胡适去了美国,毛泽东建了新中国,这对老“同事”彻底成了对立面。 胡适,1891年生在安徽绩溪,家里不算富裕,但脑子好使。留美回来后,他在北大当教授,搞新文化运动,推白话文,让老百姓也能看懂书。他那句“多研究些问题,少谈些主义”挺出名,意思是别光喊口号,得干实事。政治上,他信自由民主,反对暴力革命,抗战时还当过驻美大使。1949年,他没回大陆,先去了美国,后来定居台湾,1962年突发心脏病去世。胡适学问做得好,可政治选择让他在大陆被批得挺惨。 1957年2月16日,怀仁堂这场宴会,是新中国成立后毛泽东跟知识分子拉关系的一次活动。当时正值“百花齐放”时期,毛泽东想听听知识分子的想法。聊着聊着,他提到了胡适。那段话,既有批评,也有肯定,说胡适顽固不回来,又承认他在新文化运动里有功。听的人估计都懵了:这不是一直在批胡适吗,怎么还夸他了?这可不是随便说说,背后有深意。 1957年,新中国刚成立几年,知识分子地位挺尴尬。一方面,国家需要他们搞建设;另一方面,他们很多人有“旧社会”背景,被怀疑不靠谱。胡适在美国,又跟国民党走得近,大陆这边早就把他当“反面典型”批了好几年。可毛泽东这时候说胡适有功,还提到21世纪恢复名誉,明显是在调整策略,想拉拢知识分子,给他们点信心。 这话有两层意思。第一,胡适在新文化运动确实干了实事,白话文这事儿影响太大,老百姓能读书识字,他功劳跑不掉。毛泽东讲“实事求是”,这点不能否认。第二,胡适不回来,选了另一条路,毛泽东觉得可惜,也有点批评的意思。这段话其实是给知识分子放信号:你们有贡献,我们认,但政治上得跟我们站一块儿。 胡适1949年去了美国,1958年到台湾当中央研究院院长,搞学术研究,日子过得还算平稳。1962年,他在开会时心脏病发走了,台湾那边挺重视,蒋介石还给他写了挽联。可大陆这边,50年代批他批得凶,到了80年代改革开放,才慢慢承认他的贡献,书也开始重印。胡适这辈子,学术上没得挑,政治上争议大。 毛泽东这评价,不光是对胡适一个人的事儿。1957年那会儿,他想让知识分子安心干活儿,别老担心被批。这段话透着辩证味儿:功是功,过是过,不全盘否定,也不捧上天。后来改革开放,胡适的地位真被重新看,21世纪也真有人替他“恢复名誉”,这话还真有点预言的意思。 说胡适的功,绕不开白话文和科学民主。他让知识不再是少数人的玩意儿,普通人也能摸到现代思想的边儿。可他的过呢?政治上跟大陆对着干,选了另一边,难免被批。他这人固执,劝不回来的那种,但也真有学问,后人咋看,就看咋想了。