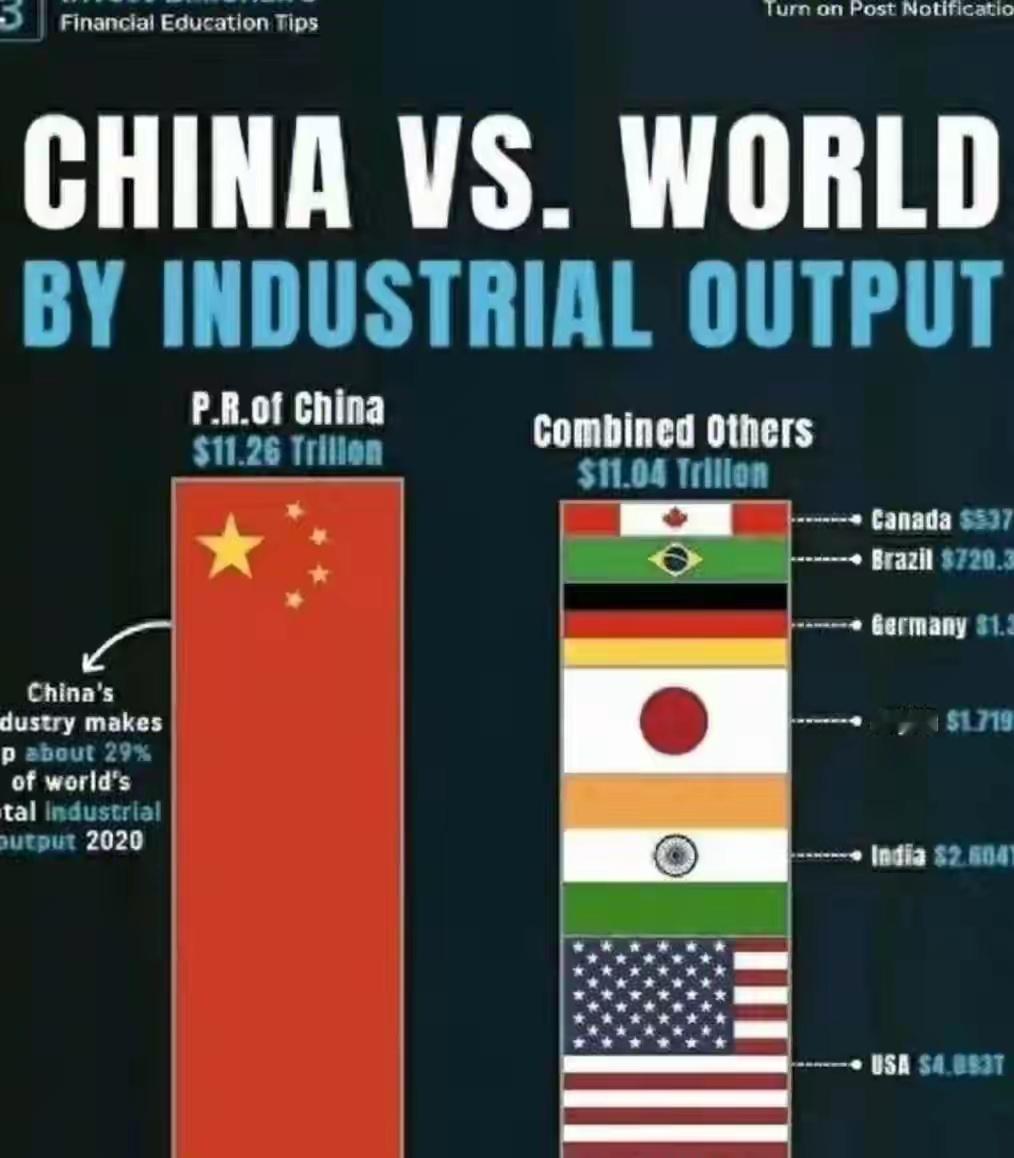

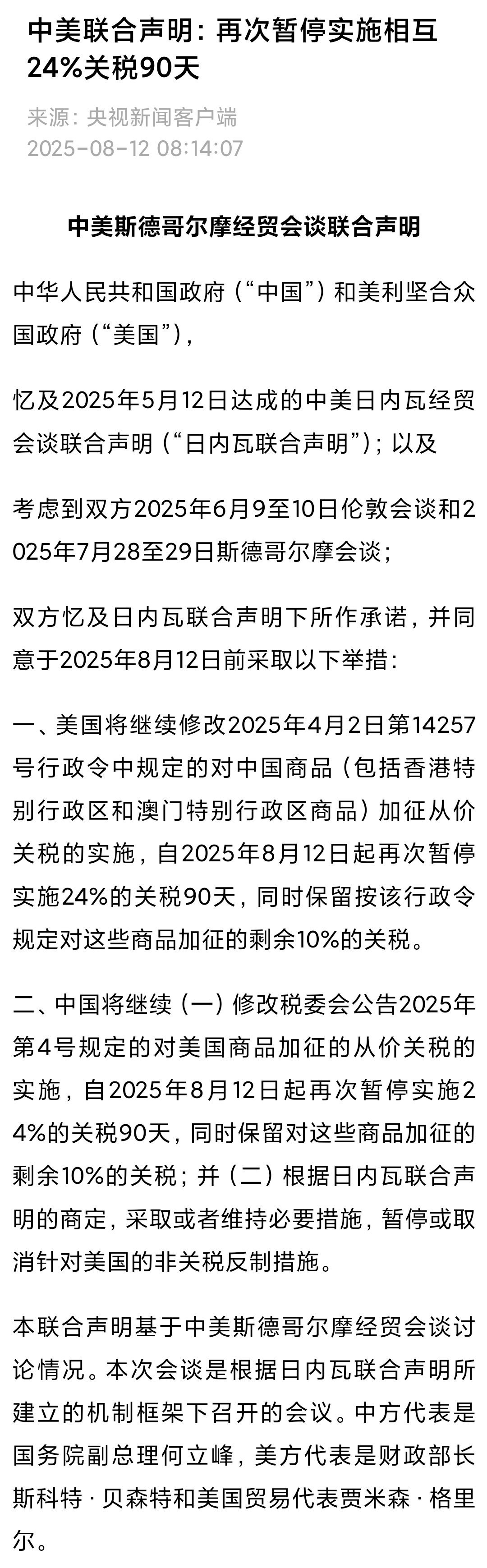

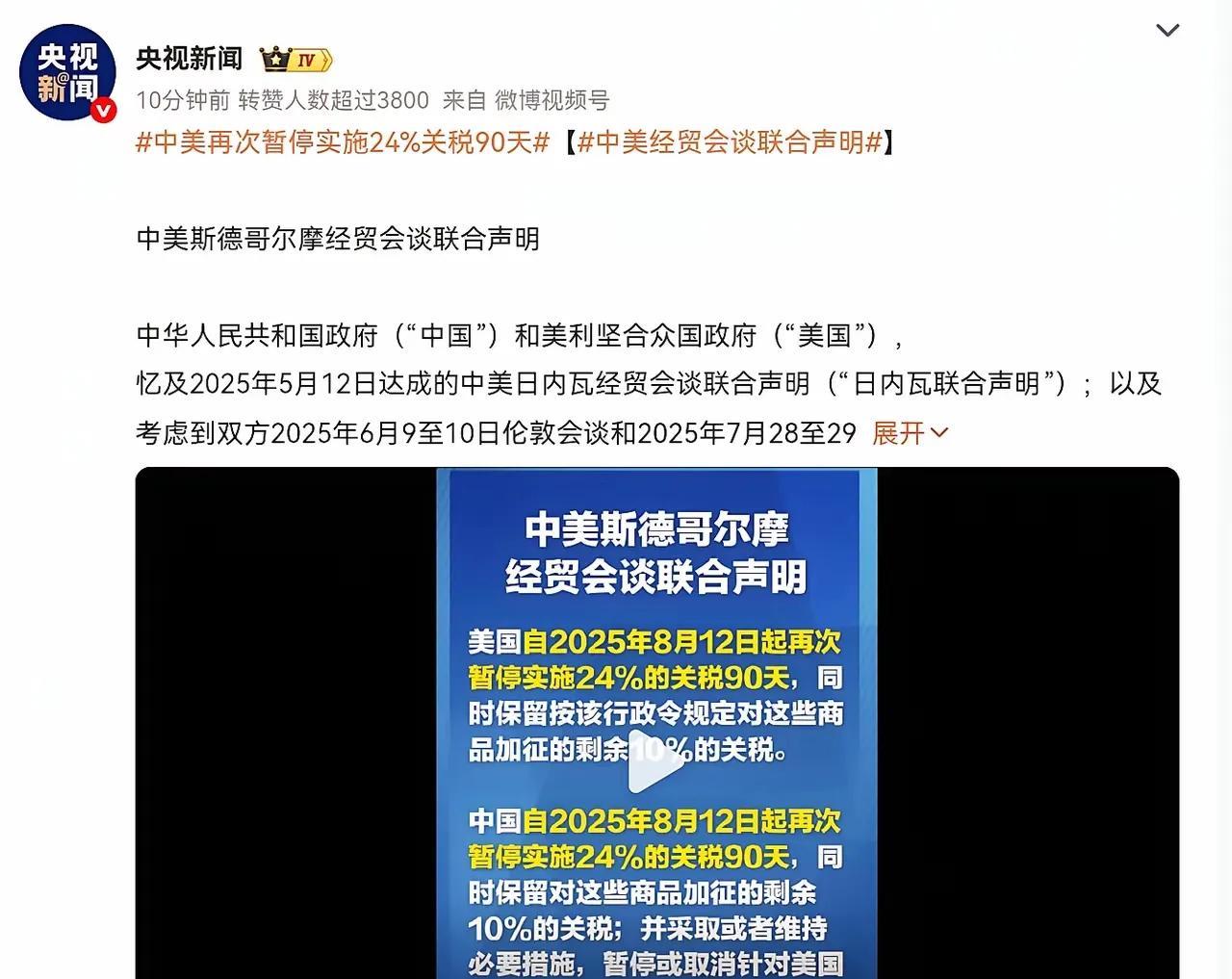

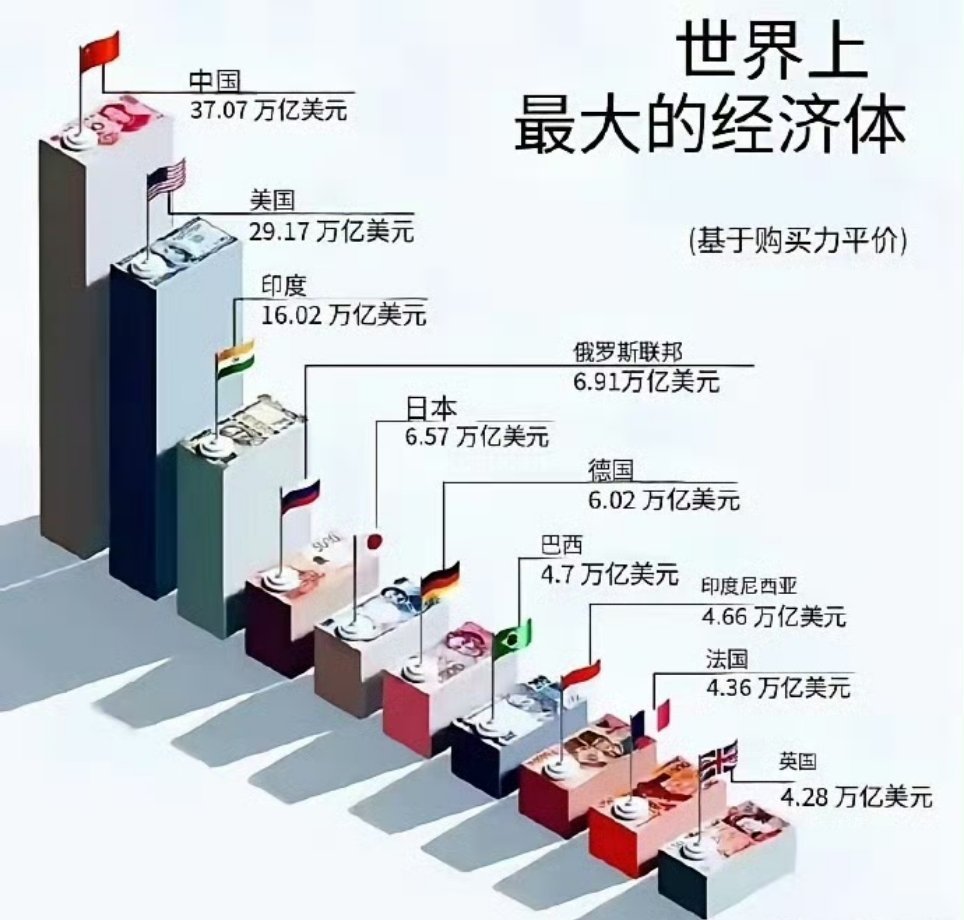

[微风]林毅夫认为,如果中美不再进行贸易,那么作为一个拥有全球35%工业产值的大国,中国将不会再购买美国任何高科技产品。 经济学家林毅夫曾提出一个影响很大的设想:如果中美不再进行贸易,中国这个拥有全球 35% 工业产值的大国,将不会再购买美国任何高科技产品。 这番话的影响远不止于中美之间,更引发了对二战后全球经济体系的一场极限压力测试,在这场前所未有的考验中,全球供应链的各个节点都在经受巨大的拉扯与挤压。 有的结构能安然无恙,有的则会出现裂痕甚至彻底断裂,当一切平息,世界经济的版图将呈现出新的形态。 这场测试首先暴露了压力施加者自身的结构性问题,美国发起的技术封锁和贸易壁垒,如同用力挥出的拳头,反作用力正击打在自身最脆弱的环节 —— 高科技霸权的根基上。 长期以来,美国高科技产业的持续创新,很大程度上依赖中国市场提供的巨大利润,以此支撑庞大的研发开支。 当芯片和电子设备对华出口受阻,美国科技巨头的股价剧烈波动,他们的负责人甚至公开承认,失去中国市场将直接拖累全球的创新进程,这不仅是失去订单,更是动摇了其赖以生存的 “市场 - 利润 - 研发” 循环。 所谓的制造业回流,也陷入了 “赔本赚吆喝” 的尴尬境地:回流企业的生产成本普遍比中国高出 40%,而特斯拉上海工厂的利润率甚至是其得州工厂的两倍。 这种效率与成本上的巨大反差,深刻揭示了其制造业空心化的弱点,历史的教训就在眼前,1929 年那部最终加剧了大萧条的《斯穆特 - 霍利关税法》,正警示着当前的保护主义可能导致的结局。 在这场压力的另一端,世界看到了惊人的反弹力,中国凭借其独特的产业结构和国家战略,不仅承受住了冲击,更将这场危机转化为自我升级的契机。 其最硬的底牌,便是占据全球 35% 的工业产值和那条连美国都眼红的完整产业链,这不仅仅是一个数字,它意味着全球每三件工业品中,就有一件来自中国。 这种全产业链优势为经济提供了巨大的战略纵深,面对美国市场的收缩,中国展现出了灵活的应对,一方面,通过 “家电以旧换新” 等政策,将原本销往美国的 4200 亿美元商品成功引导至国内市场,激活了内循环的庞大潜力。 另一方面,在国际上 “东方不亮西方亮”,与 “一带一路” 和 RCEP 伙伴的贸易往来蓬勃发展,对东盟的出口更是增长了 18%,一个 “去美国化” 的新贸易网络正在形成。 更关键的是,美国的极限施压,客观上加快了中国自主创新的步伐,当华为搭载纯国产麒麟芯片的手机推出,当中芯国际的 28 纳米芯片良率突破 90%,当鸿蒙系统的装机量超过 8 亿台时,外界才明白,技术封锁的威慑力正在迅速递减。 在每年 3000 亿研发投入的支持下,长江存储的先进闪存芯片实现量产,中微公司的刻蚀机打入顶尖芯片制造商的供应链,“新型举国体制” 更是在量子计算等前沿科技领域与美国并驾齐驱。 这场双边角力产生的影响,不可避免地向全球传导,引发了世界供应链的断裂与重组,有趣的是,美国试图通过 “友岸外包” 来孤立中国的战略,却催生了意想不到的结果。 以墨西哥为例,去年中墨贸易额突破 950 亿美元,大量来自中国的汽车零件和电子元件,在墨西哥完成组装后,变成了墨西哥对美出口商品,其中 8.4% 的增加值直接源自中国。 这种间接进入的方式,使得美国的关税壁垒在很大程度上失去了作用,中国的影响力反而通过第三方更深地嵌入了全球供应链。 与此同时,一个不同于以往西方主导的 “分布式” 多极网络正在崛起。RCEP 成员国间的贸易额已占全球三成,而中国与 65 个国家签署的科技合作协议,正在编织一张全新的创新协作网。 资本的流向是最好的证明:大众、宝马,甚至沙特阿美等国际巨头纷纷加大在华投资,去年中国实际使用外资高达 1891 亿美元,这是国际资本对未来全球经济新中心投下的信任票。 这场极限压力测试证明了美国的高科技霸权并非坚不可摧,而中国的经济韧性远超预期,并在这场博弈中实现了提升。 全球经济的天平,正在从 “单极霸权” 加速向更富弹性的 “多极共生” 格局演变,而中国的角色,也正从过去的 “世界工厂” 转变为全球经济的 “新引擎” 和规则的共同制定者。