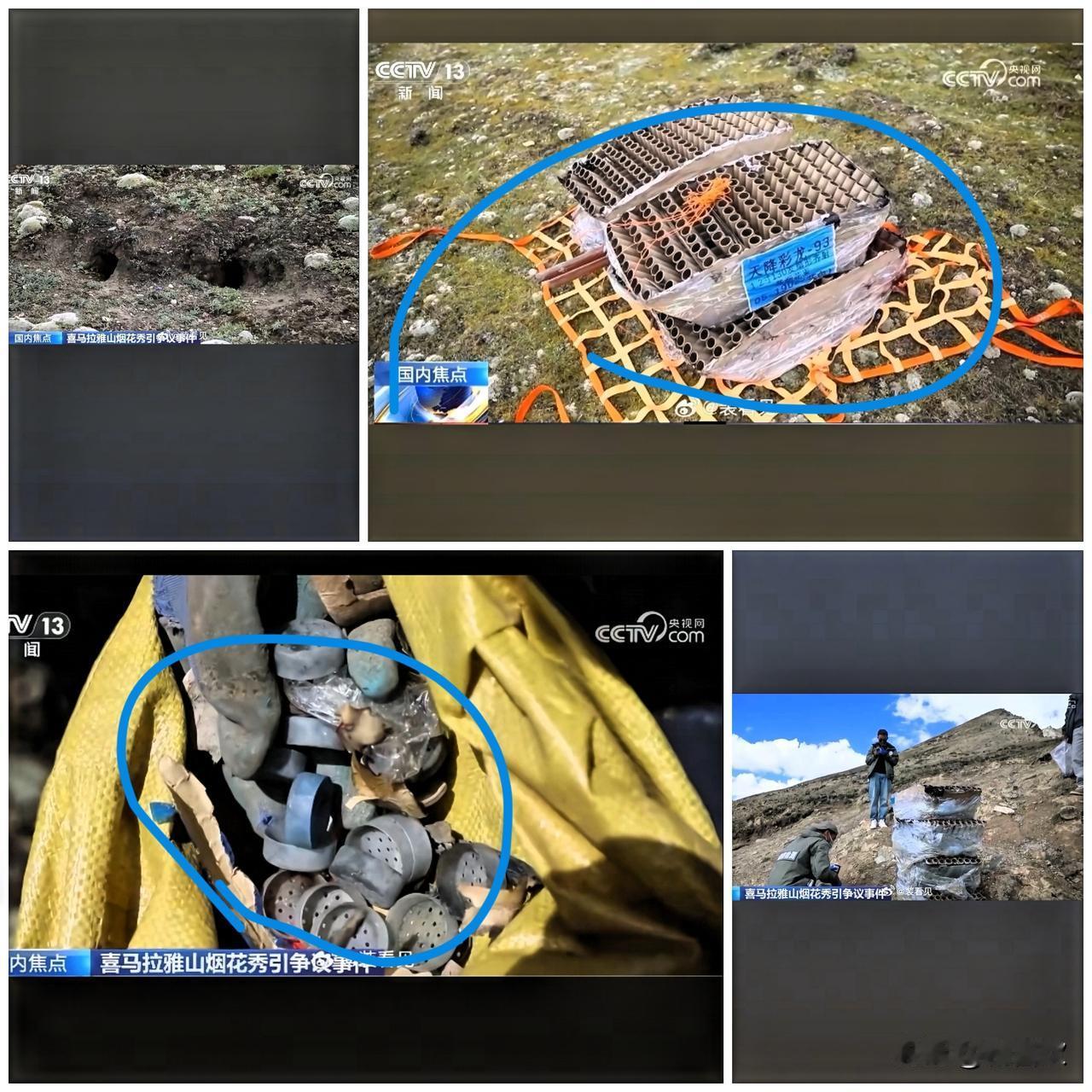

蔡国强与始祖鸟在喜马拉雅高原燃放烟花,央视实地调查发现垃圾残留、草甸受损、重金属

蔡国强与始祖鸟在喜马拉雅高原燃放烟花,央视实地调查发现垃圾残留、草甸受损、重金属污染风险,请问一下始祖鸟和哪位所谓的艺术家这些能降解吗?麻烦看官们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!当艺术和自然撞到一起,问题就来了:谁该优先?一边是璀璨夺目的视觉盛宴,一边是脆弱敏感的生态环境,这不是简单的选择题,而是对人类价值观的拷问,最近闹得沸沸扬扬的“升龙”烟花表演,就是这样一个触目惊心的案例。艺术家蔡国强和加拿大品牌始祖鸟打着“环保、创新”的旗号,把一场宏大的烟花秀搬上了喜马拉雅山,燃放地点海拔超过四千五百米,听起来浪漫得像一首诗,可一旦烟雾散去,留下的却是刺眼的现实。宣传里说得天花乱坠:使用的是所谓“生物可降解”的材料,不会破坏环境,还能象征人与自然的融合。但9月22日央视记者跟随调查组一到现场,这些说辞瞬间变成了笑话,山坡上到处是烟花残渣,紫铜片、电线、塑料桶随处可见,草甸上坑坑洼洼,大片草皮被踩死,根本不像“清理过”的痕迹。更令人揪心的是,这些废料里含有铜、钡等重金属,一旦被雨雪冲刷,就会慢慢渗进冻土层,最终进入水源。要知道,最近的水体距离燃放点只有三十米,最近的冰川也不过六公里。宣传里的“环保烟花”,到头来成了污染的源头。高原生态有多脆弱,稍微了解过的人都清楚,那里的草甸看起来茂盛,其实只是一层薄薄的草毡,下面就是松散的石屑和贫瘠的土壤。这样的植被一旦被踩坏,恢复周期动辄几十年甚至上百年,何况施工团队为了固定烟花,还挖出了无数个拳头大小的坑,这些伤痕就像一道道无法愈合的疤痕。与此同时,震耳欲聋的爆炸声和残留垃圾让本就稀少的高原动物无处安身,藏狐、雪豹这些珍稀物种被迫离开栖息地。短短几分钟的绚烂,换来的是生态系统几十年的修复成本,这笔账怎么算都不划算。更讽刺的是,这样的行为不仅违背了常识,还踩在法律的红线上。《草原法》早就明确禁止在草原上进行破坏性活动,而2023年开始实施的《青藏高原生态保护法》,更是将高山草甸列为重点保护对象。在这样的地方挖坑、燃放烟花、反复踩踏,都属于违法,换句话说,艺术创作并不是“护身符”,更不是无视法律的借口,如果纵容这种行为,那以后任何人都可以打着艺术的旗号去折腾大自然。放眼全球,这场烟花表演的选址更让人心凉,最初主办方想在日本富士山举办,结果日方直接拒绝,理由简单明了:环境太敏感,风险太高。随后,他们又转向法国的圣维克多山,依旧被否决。最后才把目光投向喜马拉雅山,讽刺的是,世界屋脊在他们眼里似乎成了最容易“下手”的地方,原本应是地球最该珍惜的净土,却被当成了替补舞台,这样的现实叫人不寒而栗。始祖鸟在这件事里扮演的角色同样让人失望,作为一个一向标榜环保的品牌,他们的口号是“做自然的守护者”。可是这次不仅参与其中,还替所谓的“环保烟花”背书,公众曾经对他们的信任,正是因为相信那份环保承诺,如今才发现不过是包装精美的营销。品牌形象瞬间崩塌,信任危机扑面而来,而在他们缺席的情况下,当地村民才是真正的守护者。他们在恶劣的条件下自发清理垃圾,甚至动用无人机一点点把工业废料运下山。那些口口声声说“热爱自然”的人却不见踪影,留下的空白只能靠村民去弥补。这场事件最让人心痛的不是一片草甸的伤痕,而是某种价值的错位。艺术的意义,本该是让人类心灵与自然产生共鸣,而不是让自然为艺术买单。商业合作的目标,应该是守住底线,而不是透支信任。环保的口号,如果只是用来做噱头,那便是一种最大的讽刺,真正的环保从来不是一句“材料可降解”,而是每一步都要慎之又慎。结局其实并不复杂,艺术不能凌驾于自然和法律之上,不管它多么宏大、多么炫目。如果所谓的美是以破坏为代价的,那它就已经失去了美的本质,我们需要的艺术,是能与自然和谐共生的表达;我们期待的品牌,是能言行一致的守护者。让那些草甸能够继续生长,让雪豹依旧在雪山间奔跑,这才是真正值得追求的壮丽景象。这一次的“升龙”,带来的不是升华,而是一记沉重的警钟。对此大家怎么看?欢迎在评论区留言交流。