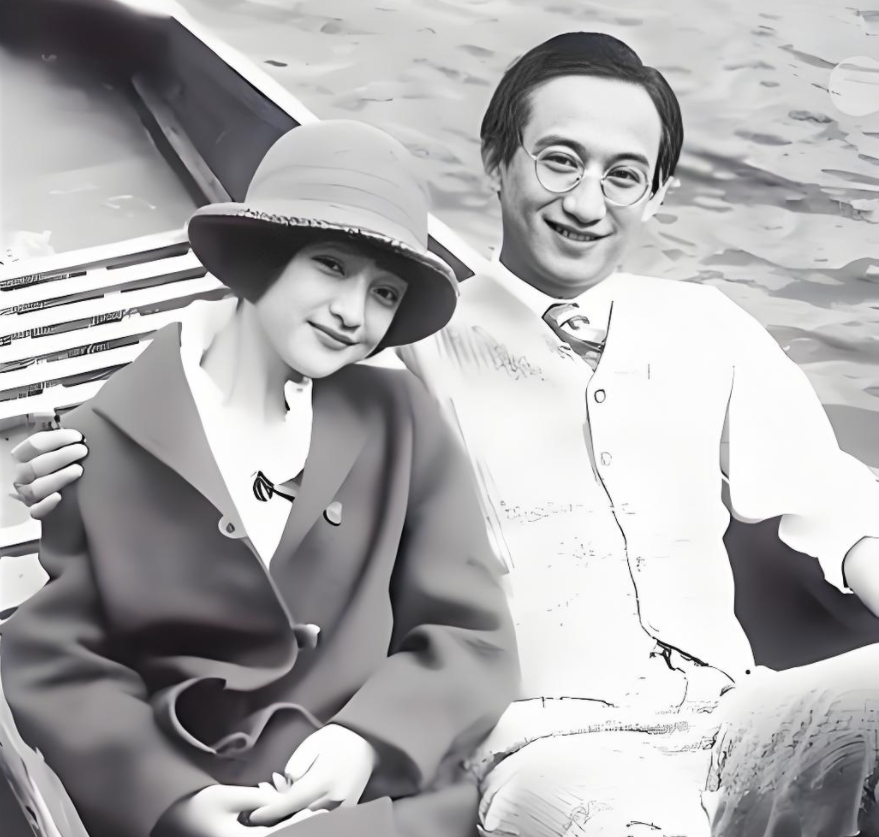

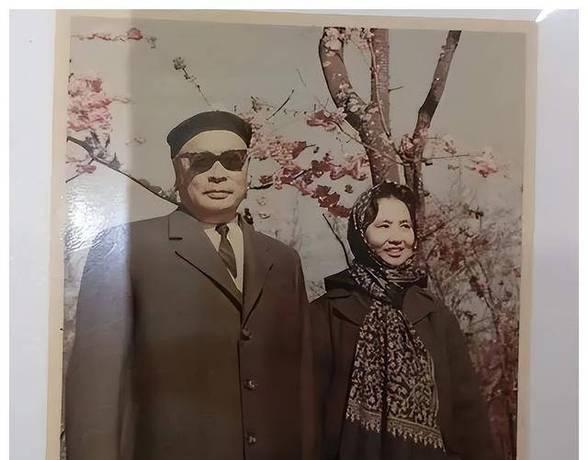

虽然徐志摩嫌弃张幼仪土气,但晚上却仍然跟她行“夫妻”之事,张幼仪晚年也曾回忆说:大婚当天,我们就圆房了,在英国时,虽然他白天不同我讲一句话,但晚上他仍然和我行夫妻之事……… 张幼仪后来在回忆录里写,那会儿她在伦敦的小公寓里,每天天不亮就起来擦桌子、熨烫徐志摩的西装,连他衬衫领口的浆都要刷得笔挺。可等徐志摩从剑桥回来,要么把帽子往沙发上一甩就进书房,要么径直出门会朋友,从头到尾不看她一眼。 有次她炖了鸡汤端进去,他正趴在桌上写东西,笔尖顿了顿,头也没抬就说“拿走”,那声音冷得像窗外的雾。 但到了夜里,一切又变了样。她躺在旁边,能闻到他身上雪茄和威士忌混着的味道,还有剑桥草坪上带回来的青草气。他从不说话,完事就背过身去,呼吸很快沉下去,像从没动过一样。张幼仪说,她那时候总睁着眼睛到天亮,摸不清这到底是夫妻,还是仅仅为了应付什么。 这事儿说起来,跟当时的世道脱不了干系。1915年他俩结婚,本就是张家和徐家的联姻,徐志摩心里一百个不乐意——他那会儿已经读了不少新派文章,觉得张幼仪裹小脚、没读过书,配不上他追求的“自由恋爱”。 可父母之命摆在那儿,他逃不掉。到了英国更甚,他身边全是谈诗论画的朋友,还有后来让他魂不守舍的林徽因,回头看张幼仪,自然越看越觉得“土”。 可他为什么又做不到彻底决裂?那会儿的读书人,嘴上喊着反封建,骨子里多少还揣着点旧规矩。离婚?在1920年代的中国,尤其对徐家这种体面人家来说,简直是丢尽脸面的事。徐志摩再叛逆,也知道真闹到离婚,父母那里过不了关,甚至可能影响他在朋友圈里的名声。 白天对张幼仪冷淡,是他对这段包办婚姻的无声反抗;晚上履行“夫妻义务”,倒像是在给家族交差。 张幼仪不是傻子。她慢慢看明白了,这不是爱,连敷衍都算不上,更像是一种程式。1921年她怀了二胎,挺着肚子去找徐志摩,想商量孩子的事,他却直接甩来一句“打掉”。她愣住了,问“我听说有人因为打胎死了”,他眼皮都没抬:“还有人因为坐火车死了呢,难道你就不坐火车了?” 这话像冰锥子扎进心里。也是从那时候起,张幼仪不再琢磨他晚上的沉默,开始盘算自己的路。她把孩子生在柏林,独自抚养,还去读了书,学了会计。后来回国,她成了上海女子商业储蓄银行的副总裁,把一家快倒闭的银行盘活了。再提起徐志摩,她只说“他教会我,人要靠自己”。 你说怪不怪?徐志摩一辈子追求浪漫,写了那么多风花雪月的诗,却在最该讲责任的婚姻里,活得这么拧巴。他嫌弃张幼仪“土”,可正是这份“土气”里的坚韧,让张幼仪在被抛弃后,活成了他从没想象过的样子。 这种看似矛盾的行为,真的只是徐志摩一个人的问题吗?或许不全是。那个新旧撕扯的年代,多少人都在“反抗旧规”和“被旧规捆绑”里打转。徐志摩的冷漠与妥协,张幼仪的隐忍与觉醒,说到底,都是大时代里两个人的挣扎。 这段往事,不只讲了一段失败的婚姻,更藏着女性在困境里的成长密码。当依赖成了泡影,反倒是被嫌弃的“土气”,成了支撑自己站起来的底气。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

评论列表