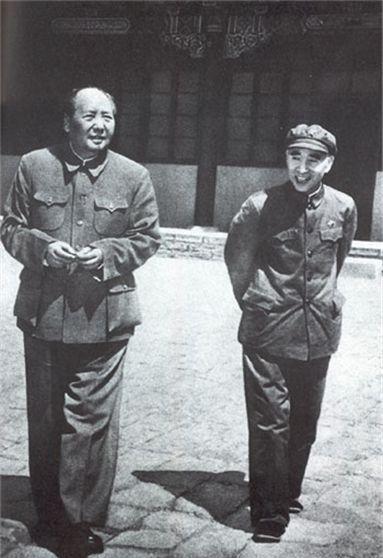

1949年的10月,林彪计划三天收复香港,他的队伍也非常勇猛,可是这个时候主席却下令撤兵,这让大家百思不得其解,究竟是怎么回事?事后大家才发现,原来主席想的比所有人都要长远。 深圳河畔,四野大军兵临城下,香港触手可及。林彪信心满满地制定了三天攻克计划,可一纸电报突然叫停。这个让所有将领都摸不着头脑的决定,背后究竟隐藏着怎样的深谋远虑? 1949年10月,新中国成立的喜悦还在全国各地回荡,林彪率领的第四野战军已经打到了深圳河北岸。10月17日,群情激奋的中国人民解放军第15兵团挥师南下,打到了深圳河北岸,直逼香港。对岸就是香港,这个被英国人占据了一百多年的地方,现在看起来近在咫尺。 林彪是个什么样的人?这位湖北黄冈人,1925年考入黄埔军校第四期,参加过南昌起义,跟着朱德、陈毅在井冈山摸爬滚打。到了解放战争时期,他已经是东北野战军的司令员,指挥辽沈战役、平津战役这些大仗,可以说是身经百战的名将。当时4万解放军部队继续向南推进,打到了深圳北岸,距离解放香港只有一步之遥。 按照林彪的估算,拿下香港用不了多长时间。当时守卫香港的英军部队大概是1万多人。尽管英军的装备好,海陆空战斗力整齐,但是与攻势凌厉的解放军相比的话,英军在综合战力上根本不是解放军的对手。林彪制定了详细的作战计划,准备分三路进军,只要北京一声令下,三天之内就能解放全香港。 可是,北京来的电报却让所有人都傻了眼:"停止进攻,就地待命。"林彪看着这份电报,半天说不出话来。四野的将领们也都懵了,明明胜利在望,为什么突然叫停?大家都想不明白这是为什么。 其实,毛泽东对香港问题的考虑比任何人都要深远。早在新中国成立前夕,毛泽东就提出"暂时不动"港澳的方针。这不是一时兴起的决定,而是经过深思熟虑的战略安排。中共中央在人民解放军渡江之后,便已有所考虑,并做出"暂不收回,维持现状"的慎重决定。 毛泽东看得更远。当时新中国刚刚成立,需要时间来巩固政权,恢复经济。如果立即武力收复香港,肯定会激怒英国,甚至整个西方世界,这对刚刚站起来的新中国来说,并不是什么好事。更重要的是,香港作为国际贸易港口,可以成为新中国对外贸易的重要窗口。 毛泽东还做了另外一件事,他派人给当时的香港总督葛量洪送去了一封信。这封信提出了三个要求:香港不能成为反对新中国的军事基地,不能进行破坏和平的活动,不能威胁中国公民的安全。葛量洪收到信后,很快就答应了这些条件。 1950年朝鲜战争爆发,美国对中国实施全面经济封锁,这时候毛泽东保留香港的战略价值就显现出来了。朝鮮戰爭的爆發導致遠東局勢日益緊張,英國在美國的強大壓力下被迫對中國實行了包含禁運在內的貿易管制政策。可是,香港与广州之间的经济贸易却是他们无法封锁的,因为香港早就答应了不与新中国产生矛盾。 这段时间,香港的爱国商人们发挥了巨大作用。抗日战争胜利后,中国共产党在建设解放区的过程中愈发意识到对外贸易的重要意义,即以多余的原料和产品交换人民必需的物资。邓文钊等香港商人动员了不少爱国人士,成立贸易公司,通过以物换物的方式,给新中国换取了大量急需的物资和医疗用品。除了邓文钊这些人,还有很多爱国人士通过香港购买了大量的粮食、米面等生活必需品,帮助新中国度过了经济封锁的难关。 这时候林彪才明白过来,毛泽东想的确实比他们都要长远。武力解放香港虽然容易,但保持香港的特殊作用更重要。香港是中国的领土,总有收复的一天,但与其硬碰硬,不如以退为进。香港在关键时刻能够起到牵制其他国家的作用,这种作用比简单的军事占领要有价值得多。 六七十年代,进一步丰富了对港澳"长期打算,充分利用"八字方针的内涵。这八个字,充分体现了毛泽东对香港问题的战略思考。不是不要香港,而是要在最合适的时机,以最合适的方式收回香港。 1997年7月1日,香港终于回到了祖国怀抱。这一天的到来,证明了48年前那个决定的正确性。毛泽东当年的战略布局,为后来的"一国两制"构想奠定了基础。如果当年林彪真的用武力拿下了香港,就不会有后来香港的繁荣稳定,也不会有"一国两制"这样的伟大创举。 林彪作为一代名将,军事才能毋庸置疑,但在香港问题上,他学到了比军事胜利更重要的一课:有时候不战而屈人之兵,才是最高的智慧。真正的战略家不仅要会打仗,更要知道什么时候不打仗。 历史证明,伟大的战略家看的不是眼前的得失,而是长远的布局。您觉得当年毛泽东的这个决定,对今天的中国有什么启发?欢迎在评论区分享您的看法!