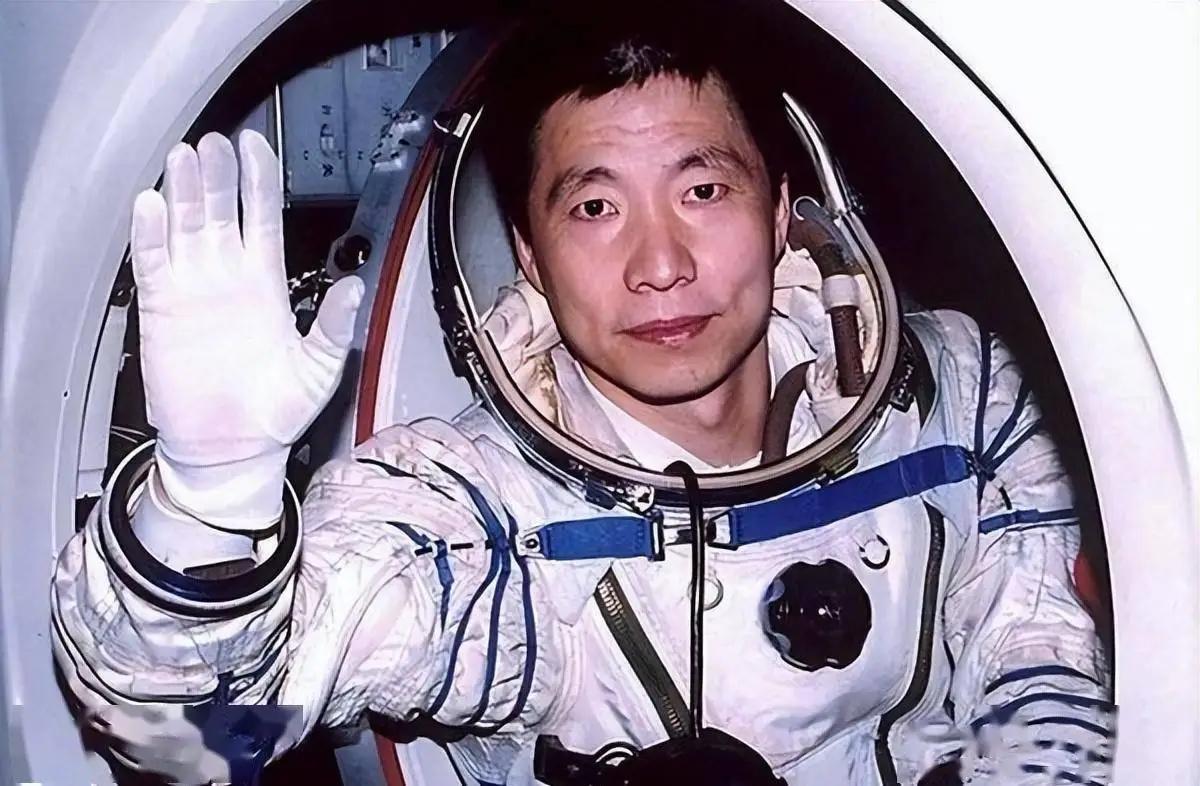

杨利伟为什么此后再也没有重返太空?其实他能平安落地,已是死里逃生,当年飞天时,那26秒险些丧命的震动、神秘莫测的敲门声、窗外玻璃突现裂痕……每一幕都惊心动魄。至于后来没再飞,他本人也给出了自己的解释。 (阅读前请点个赞,点个关注,主页有更多你喜欢看的内容) 2003年10月15日上午9点整,酒泉卫星发射中心,长征二号F火箭托举着神舟五号拔地而起。 当时那场面,用“地动山摇”形容一点不为过——数百吨燃料燃烧产生的火焰,瞬间把发射台下上千吨水化为蒸汽,整个戈壁滩都被映得通红。 杨利伟在返回舱里,清晰感受到火箭从缓慢升空到剧烈震动的过程。 当火箭上升到三四十公里高度时,一场生死考验突然降临:火箭与飞船产生低频共振,叠加着8个G的负荷,让杨利伟五脏六腑都快被震碎了。 他后来回忆,那26秒感觉自己“濒临死亡”,地面指挥大厅的画面一度定格,所有人都揪着心,直到整流罩打开,阳光照进来,他眨了一下眼睛,指挥大厅才爆发出欢呼声:“利伟还活着!” 这次共振,成了中国航天人刻骨铭心的教训。 杨利伟返回后详细描述了感受,科研人员立即改进火箭振动特性,后来的神舟六号、七号再没出现类似问题。 这就是为啥我说,杨利伟用生命换来了技术革新,一点不夸张。 飞船进入轨道后,又一个谜团出现了——舱外时不时传来“咚咚”的敲击声,杨利伟一开始以为是零件松动,但反复检查无果。 这个声音困扰了他17年,直到2016年他才首次公开回应:可能是飞船在真空环境中因气压变化或结构变形产生的声响,就像热胀冷缩原理。 后来神舟六号、七号飞行时也出现类似声音,航天员们都记住了杨利伟的提醒:“别害怕,正常现象。” 更惊险的还在返回阶段,当飞船进入黑障区,舷窗外烧得通红,杨利伟突然发现右边舷窗出现裂纹,纹路像蜘蛛网一样蔓延。 他瞬间想起美国“哥伦比亚号”航天飞机的惨剧,心脏几乎跳到嗓子眼。 可紧接着左边舷窗也出现裂纹,他反而冷静下来:“故障重复出现的概率不高。”落地后才知道,裂纹是舷窗外的防烧涂层破裂,而非玻璃本身。 降落伞打开的瞬间同样惊心动魄,164分贝的巨响伴随剧烈晃动,杨利伟被安全带狠狠拽来拽去,感觉骨头都要散架了。 但他死死抱着操作盒,精准完成每一个指令,最终在内蒙古草原安全着陆。 出舱时,他嘴角被麦克风磕破流血,却笑着说:“飞船运行正常,我为祖国感到骄傲!” 说到这儿,有人可能想问:既然杨利伟经验这么丰富,为啥不再飞一次? 他自己在2023年接受新华社采访时说得很明白:“让更多人去飞行,比多飞一次更有意义。” 现在他作为中国载人航天工程副总师,忙着参与航天员选拔和训练,把经验传给年轻人。 我国第一批14名航天员里,还有人没上过太空,机会得留给更多后来者。 有人可能觉得,杨利伟没再上天,是不是“功成身退”了? 错!他的贡献早就刻进中国航天史,神舟五号不仅让中国,成为世界第三个独立掌握载人航天技术的国家,更带回了宝贵的飞行数据。 比如飞船共振问题的解决、舱内环境参数的优化,都是他用亲身经历换来的技术突破。 现在咱们空间站能长期驻留,航天员能享受“太空三居室”和一周不重样的美食,背后都有杨利伟当年铺路的功劳。 至于是否需要再上天证明自己,我看纯属多余,杨利伟的伟大,不在于飞了几次,而在于他作为“第一个吃螃蟹的人”,用勇气和智慧为中国航天打开了大门。 就像他在《天地九重》里写的:“没有国家、民族的合力,我不可能飞到如此高远的天空。” 如今他虽不再飞天,但他的精神早已融入每一次火箭升空、每一次太空漫步。这才是真正的英雄——用一次飞行,换来整个民族的星辰大海。 对此你还有什么想说的?欢迎在评论区留言讨论! 参考资料: 【1】环球网——杨利伟为什么没有再上一次太空?本人回答来了

![东大卫星在地球同步轨道完成首次高空燃料补给[并不简单]多次变轨可长期使用的反卫](http://image.uczzd.cn/10785738690226216274.jpg?id=0)