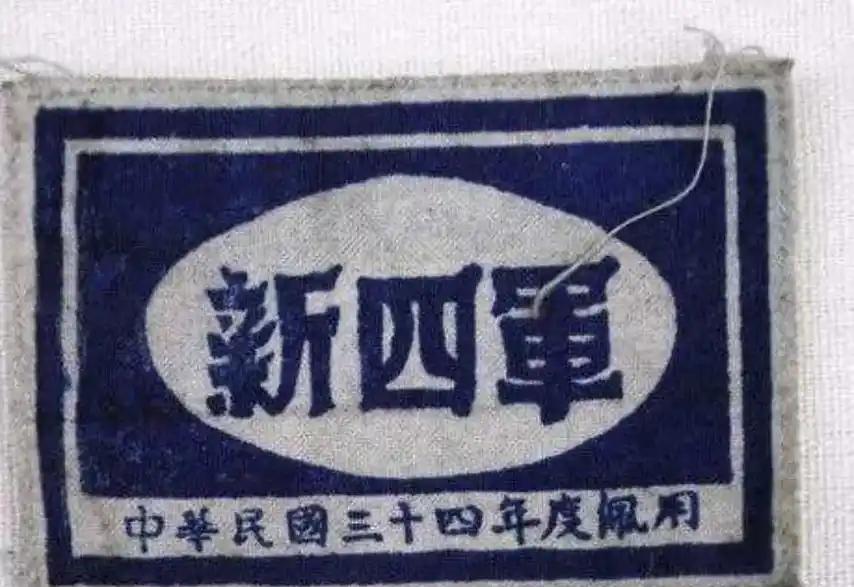

1949年,国军师长李碧光被俘,面对审问,他提了一个奇怪的要求“能否帮我给周恩来发一封电报放心,电报内容只有八个字!” 李碧光,原名李唯平,1915年出生于四川省安岳县的一个农民家庭。他的早年生活在舅舅家度过,其中接触到了表哥姚仲蜀,一个黄埔军校学生和地下革命工作者。姚仲蜀的影响让年轻的李碧光萌发了革命思想。通过姚的引导,李碧光逐渐接触到抗日和革命活动,1935年,他考入四川省立第一师范学校,在那里他深入参与学生的进步团体活动。 1941年,李碧光秘密加入了中国共产党,并被派往延安抗日军政大学学习。在延安期间,李碧光结识了未来的战友钱申夫,同时改名为李唯平。1944年,组织派他回四川开展地下工作,此时他采用了新的化名李长享,并在国民党内部潜伏,最终成为国军312师的副师长。 在1949年春季的一个阴雨连绵的早晨,李长享作为国民党312师的副师长,正带领部队沿着泥泞的杭宁公路撤退。空气中弥漫着湿土的气息和焦急的氛围。此时,解放军的步伐已逼近,李长享心知自己的部队难以逃脱被俘的命运。果不其然,在公路的一个弯道处,他们遭到了人民解放军的伏击,大批士兵被迅速包围。 李长享和他的部下被解放军士兵严密监视着,一路被带到了一个临时设立的俘虏收容所。这里是一座废弃的小学校,墙壁斑驳,地面上散落着碎石和枯叶。被俘的国军士兵们在操场上被隔开,每个人的表情都显得疲惫而茫然。 李长享被单独带到了一间教室作为临时的审讯室。室内陈设简陋,只有一张桌子和几把椅子。解放军的一名年轻军官拿着一份文件坐在桌对面,桌上摊开了李长享的军官证和一些随身携带的文件。军官的目光锐利地审视着李长享,试图从这位国军副师长的面容上读出些许线索。 面对即将开始的审问,李长享知道,他必须尽快确认自己的身份,否则一旦被当作普通国民党军官处理,他所有的地下工作和牺牲都将付之东流。于是他提出了要求,希望通过发送一条电报给周恩来,用特定的暗语揭示自己的真实身份。 解放军军官对这一奇怪的请求显得有些迟疑。他起身出了教室,去向上级汇报这一情况。李长享独自留在教室,外面守卫的士兵严阵以待,李长享可以听到外面不断传来的低语和脚步声,增加了房间的紧张气氛。 过了一段时间,教室的门再次打开,走进来的却是李长享曾在抗日军政大学时的老同学钱申夫。钱申夫此时已是解放军的一名高级军官,他的出现让这个紧张的场景突然多了几分复杂的情感。 钱申夫的果断和迅速让他在复杂的政治和军事环境中显得尤为重要。他在收到李长享的请求后,没有丝毫的犹豫,直接行动起来,这不仅展现了他的职业素养,也体现了他对党的忠诚和对同志的责任感。他知道,每一个细节都可能影响整个行动的成败,因此在操作电报机时,他异常小心,确保每一个字都准确无误。 当中央领导层接收到电报后,他们迅速做出了回应。密电的内容严肃而紧急,指示钱申夫必须确保李长享安全转移到北平,这是一个极具挑战的任务,涉及多方面的协调和高度的保密。钱申夫立即着手筹划转移行动,他联系了可靠的同志,安排了隐蔽的路线,每一步都精心计算,确保不留任何痕迹。 在转移过程中,他们遇到了多次危机,但钱申夫的冷静和机智帮助他们每次都安全脱险。他不仅是一个信使,更是一个守护者,时刻警惕周围的环境,确保李长享能够安全到达目的地。这一路上,两人的信任和合作也日益加深,他们之间的默契成为了完成任务的关键。 当李长享安全抵达北平后,他得到了中央高层的亲自接见。这次会面不仅是对他个人的一种肯定,也标志着他在党内的地位得到了重要的认可。中央领导对他的专业能力和过往的贡献给予了高度评价,并迅速将他安置在了一个关键的工作岗位。在这里,李长享利用自己丰富的经验和独到的见解,为新成立的公安系统建设做出了突出的贡献。 直至1999年因病去世,李长享的一生都充满了为国家安全和党的事业奋斗的故事。他的不懈努力和牺牲精神,成为了后来者的榜样,激励着一代又一代的公安人员坚定信念,无私奉献。李长享的事迹在公安系统内部广为流传,成为传承和学习的宝贵财富,不断激励着新一代的公安干部继续前行。

评论列表