1972年,中美关系正处于微妙的转折点,而在这一历史性的时刻,一位年轻女性意外闯入了历史的镜头,她就是唐闻生,新中国外交部的“五朵金花”之一。出生于美国纽约的她拥有出众的气质与清丽的容颜,更以卓越的翻译才能赢得了基辛格的赞誉:“她完全可以去竞选美国总统了。”那么,这位被命运垂青的女子究竟走过了怎样的人生道路呢?下面小史就带大家一起了解一下。

72年江青和尼克松合影

1943年张希先带着孕期的艰辛,走进了位于美国纽约布鲁克林区的一家普通医院。这里是美国第二大的黑人贫民窟,但在这个特别的时刻,医院的产房成为了她最期盼的港湾。数小时后一个新的生命来到了这个世界。

孩子的父亲唐明照也从印度匆匆赶来,虽然有些晚,但他终究没有错过这个重要的时刻,他满怀激动地说:“闻父归而生,就叫她闻生吧!”唐闻生的童年是在曼哈顿岛上的格林威治村度过的。那里的一幢陈旧楼房见证了她从嗷嗷待哺的婴儿到渐渐长大的过程。虽然那幢楼房没有高楼大厦的繁华,但在唐闻生的心中,它却有着无法替代的地位。

据唐闻生回忆,那幢小楼里的邻里关系非常融洽。每周邻居们都会在地下室里举行一次聚会,讨论时政、交流学术。这些聚会拓宽了她的视野,她常常坐在一旁,静静地聆听大人们的高谈阔论,对世间的种种充满了无限的遐想。

唐闻生

能够在这样的环境中成长,唐闻生的父母自然也非同寻常。唐明照和张希先都出生在广东省,后来在天津南开中学相识。毕业后唐明照进入清华大学深造,而九一八事变的爆发让他义愤填膺,毅然决然地加入了革命队伍。他中断了在清华的学业,赴美留学,并在革命道路上坚定前行。

同样唐闻生的母亲张希先也是一位有着坚定信念的女性。她亲眼目睹了当时中国的满目疮痍,深受触动,并立志要为妇女解放事业奉献终生。从南开大学教育系到北平燕京大学,再到哥伦比亚大学研究院,她始终致力于学龄前教育的研究和实践。

在异国他乡有着共同使命感的唐明照和张希先再次相遇,并于1938年在纽约结为夫妻。此后的岁月里,他们在华侨洗衣馆联合会英文干事的身份掩护下,共同创建了《美洲华侨日报》,致力于革命宣传工作,为民族的解放事业贡献了自己的力量。

唐闻生

在布鲁克林唐闻生接受了优质的美式教育,在新中国成立初期,她的父母响应祖国的召唤,于1950年带着她回到了祖国。1962年她以优异的成绩考入北京外国语学院英语系,开始了新的学习旅程。

在纽约的童年生活让她能说一口流利的美式英语,这一特长使她在北外的校园里脱颖而出,成为各类晚会上的璀璨明星。令人钦佩的是她仅用三年时间就完成了五年的课程学习。当时新中国正急需外语人才,周总理高瞻远瞩,提前布局。他委派跟随自己多年的英语翻译冀朝铸多次前往北外,寻找有潜力的高级翻译人才。冀朝铸在北外一打听,唐闻生的才华与名声便传入了他的耳中。经过严格的政审和考察,唐闻生在1965年初夏正式成为外交部英语译员。

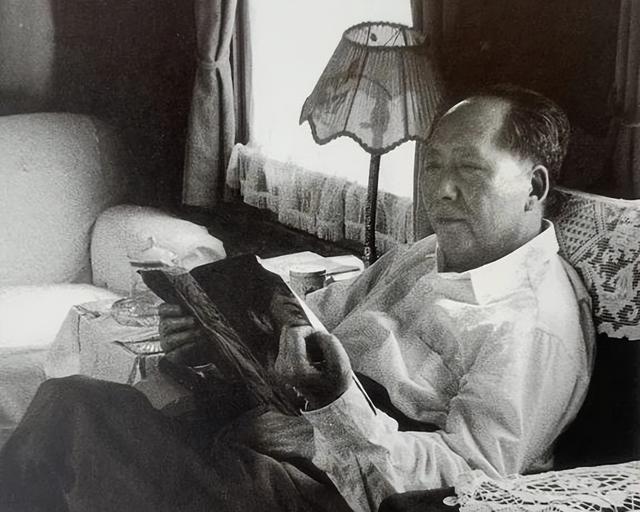

和毛主席合照

在周总理手下工作,唐闻生始终保持着小心谨慎的态度。当被记者问及与周总理相处的感受时,她笑着回忆道:“总理对我们的工作要求非常严格,许多同事都害怕在他面前犯错。他会在英文翻译上提出具体的要求,对领导干部的批评也相当严厉。但对我们这些小一辈的,他总是很客气。即使我们犯了错,他也会和蔼地叮嘱我们不要再犯。”

经过一年多的实习和磨练,唐闻生终于有机会担任领导人身边的贴身翻译,在第一次为毛主席翻译时,她却紧张得出了些洋相,这次经历也成为了她职业生涯中难忘的一页。

1966年,年仅23岁的唐闻生为毛主席担任英语翻译。这个突如其来的任务让她感到既荣幸又紧张。在得知自己将被安排为毛主席的翻译后,她夜不能寐,反复琢磨如何更好地完成任务。她甚至曾向领导提出换人担任翻译的请求,但这一提议很快就被领导否决了。

图片来源于网络

终于到了毛主席会见外宾的那一天。唐闻生穿着整洁的列宁装,手心却紧张得出了汗。当她走进接见大厅时,感到一阵眩晕,幸好被身旁的法语翻译齐宗华及时扶住。同事们纷纷安慰她,试图缓解她紧张的情绪。

就在唐闻生为即将到来的翻译工作惴惴不安时,廖承志走了过来,告诉她一个令人意外的消息:“主席不准备讲话了。”这句话犹如一颗定心丸让唐闻生瞬间松了一口气。她心中的大石终于落地,虽然这次翻译工作尚未开始就已结束,但她深知这是对自己的一次宝贵历练。

初到周总理身边工作时,唐闻生同样经历了类似的紧张情绪。她清楚地记得,第一次站在周总理面前时,自己的脸蛋紧张得通红。然而周总理的亲切询问和鼓励让她逐渐放松下来。周总理告诉她,要努力学习,争取在两年内赶上冀朝铸先生的翻译水平。

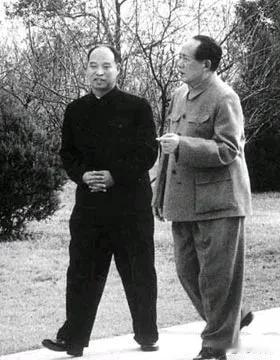

周总理

为了更好地完成工作,唐闻生不断努力提升自己的翻译技能。她不仅深入研究各种翻译技巧,还积极向资深翻译请教和学习。同时她也逐渐学会了如何调整自己的心态,以更加从容的姿态面对各种挑战。

在与毛主席和周总理的相处过程中,唐闻生逐渐发现他们其实都是非常平易近人、风趣幽默的领导人。毛主席甚至会拿她的名字开玩笑,这让唐闻生在紧张的工作之余也感受到了轻松与愉快。

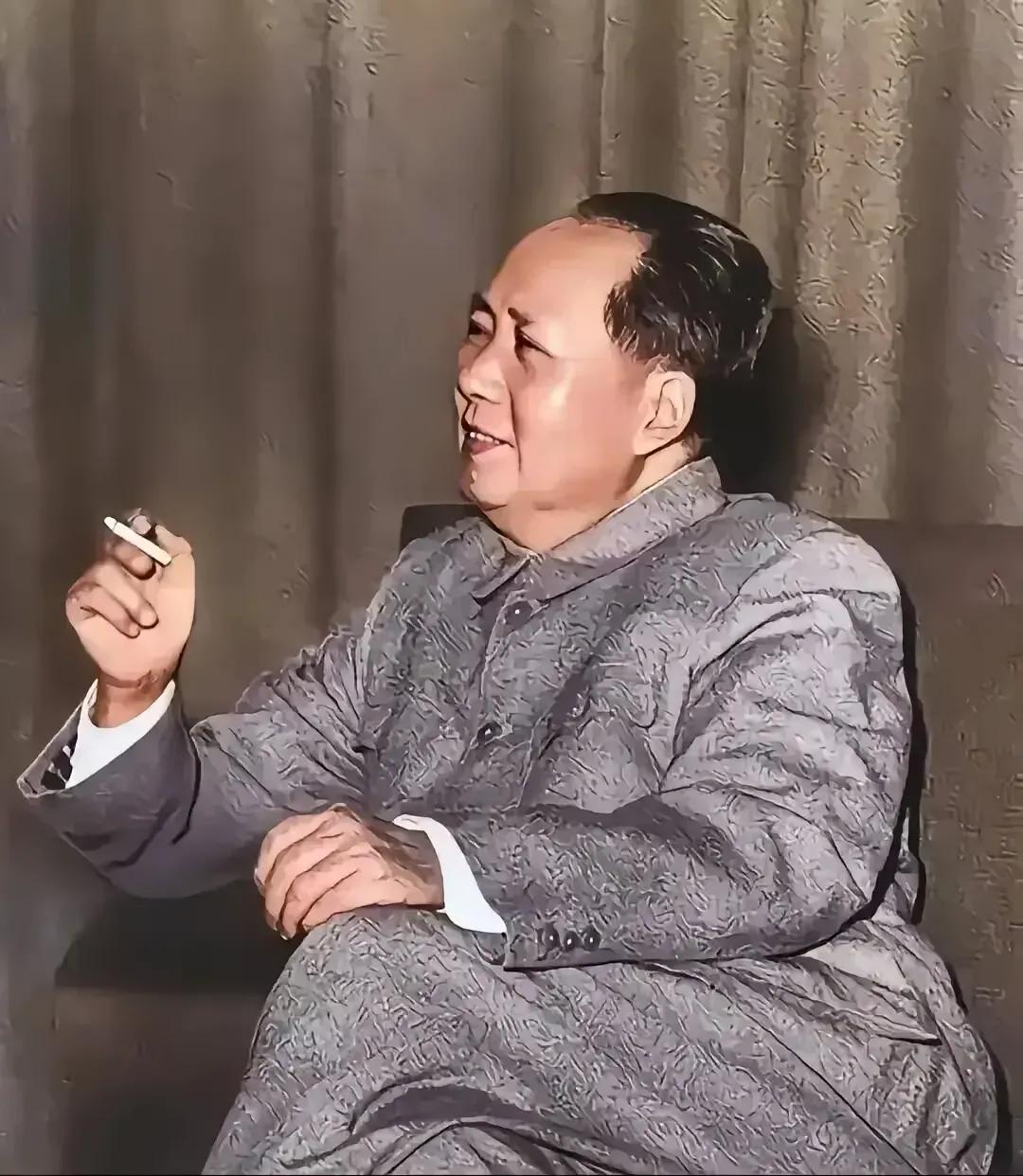

1970年,唐闻生开始在中国外交舞台上崭露头角。那时毛主席在晚年时常常对唐闻生和王海容寄予厚望,叮嘱她们:“若我离世,你们要遵从周总理的指引。”然而唐闻生与周恩来的缘分,早于她与毛主席的相识。

毛主席

回想起她刚入外交部不久的那段日子,周恩来应邀出席了芬兰大使举办的一场宴会。那晚周恩来的身旁是唐闻生的导师冀朝铸,他们在人群中忙碌穿梭,与各方宾客交流。而唐闻生作为新人,相对显得清闲。她对那场宴会的记忆深刻,不仅因为那是她首次与周恩来相遇,更因为那位芬兰驻华大使的名字颇具幽默感——“约爱尔·托依伏拉”,音译过来仿佛是“脱衣服啦”。

在熙熙攘攘的人群中,周恩来敏锐地捕捉到了唐闻生这张新鲜的面孔。他主动走向前,和蔼地询问:“你叫什么名字?”面对国家领导人的突然询问,唐闻生略显羞涩,脸颊微微发热:“我叫唐闻生。”

周恩来的记忆力非凡,他立刻回想起冀朝铸对唐闻生的赞赏,于是微笑着鼓励她:“好好努力,争取在两年内赶上你的师父……”这话让唐闻生惊愕不已,毕竟当时的她还只是个初出茅庐的新人,要超越声名显赫的冀朝铸,对她而言简直是不敢想象的事情。

唐闻生

1969年巴基斯坦政府的友好代表团抵达北京。两天后周恩来与他们进行会谈,而唐闻生则担任了翻译的角色。这是她首次为周恩来担任译员,心情难免紧张。为了确保万无一失,她的导师冀朝铸也出席了会谈,随时准备为她提供支持。

会谈开始唐闻生带着些许忐忑走上翻译席。起初,她还能勉强应对,但随着会谈的深入,周恩来的苏北口音和较快的语速给她带来了不小的挑战。尽管她已做了充分的准备,但到了后面,她还是感到有些力不从心。

周恩来察觉到了她的困难,轻声呼唤“小冀”,这一声呼唤让唐闻生心头一紧,她以为自己表现不佳,将被替换下场。看着面前略显苍老的周恩来,她心中涌起一阵愧疚。

毛主席

次年11月10日,巴基斯坦总统叶海亚·汗访华,这一次唐闻生挑起了大梁,她与周恩来进行了五次单独会谈,每一次都由她担任翻译。这一次她表现得游刃有余,也因此获得了更多的机会和认可。

1971年,基辛格踏上了中国的土地,进行了一次具有历史意义的访问。而在这次访问中,唐闻生作为翻译,当日双方落座后,气氛略显紧张。突然基辛格以一种随意的口吻对唐闻生说:“南希·唐,很高兴见到你。”

这个名字是唐闻生小时候在美国使用的英文名,此刻被基辛格突然提及,显然出乎她的意料。这次翻译工作唐闻生以出色的表现赢得了双方的赞誉,自此以后在许多重要的外交活动中,人们都能看到她专业的身影,听到她流畅而准确的翻译。

和毛主席握手

1972年时任美国总统的尼克松访华,这是中美两国领导人的一次重要会晤。而这次会晤的翻译工作,再次落在了唐闻生的肩上。此时的她还不到29岁,但已经在外交界崭露头角。尼克松刚刚抵达北京饭店,中方接待人员就收到了紧急指令。原来毛主席和周总理正在通电话,商讨这次会晤的具体安排。挂掉电话后,周总理立即指示:“马上通知客人,毛主席要见尼克松。”于是尼克松一行人匆匆赶往中南海,而唐闻生也紧随其后,准备开始她的翻译工作。

这次会晤对于中美两国来说,具有深远的历史意义。而唐闻生作为这次会晤的唯一翻译,更是承担了巨大的责任。然而她以出色的专业素养和临场的应变能力,完美地完成了这次任务。

会晤结束后毛主席已经疲惫不堪,被扣上了氧气罩。看到这一幕,唐闻生深感震撼。她明白这次会晤对于毛主席来说,是一次巨大的消耗,但他仍然坚持了下来,为中美关系的缓和做出了巨大的贡献。

毛主席

7月11日的正午,阳光洒在钓鱼台国宾馆的庭院里,叶剑英与基辛格一行人在这里举杯共饮,庆祝双方在某些关键议题上达成了一致。这种难得的共识使得原本紧张的气氛得到了显著的缓和。

在愉快的交谈中,基辛格以幽默的口吻说道:“南希·唐完全有资格去竞选美国总统,她所展现出的能力和智慧让人印象深刻。而我由于并非在美国出生,这个选项对我来说就不可行了。”在中美关系逐渐走向缓和的过程中,唐闻生一直担任着重要的翻译工作。她见证了这一历史时期的重要事件,还亲身参与其中,为中美两国的交流与合作做出了自己的贡献。

正因为唐闻生在翻译工作中的卓越表现,她在1973年荣获了候补中央委员的职务。仅仅过了一年她与罗旭一同被提拔为副司级干部,肩上的责任更加重大了。作为外交部美洲大洋洲司的副司长,唐闻生以其专业的外交技巧和深厚的语言功底,被誉为外交部的“五朵金花”之一。

基辛格

在与毛主席的多次接触中,唐闻生也感受到了他作为一代伟人的风采与魅力。有一次,毛主席在与她交谈时,突然笑着问:“你为什么叫‘唐闻生’,而不是‘唐闻死’呢?”这个问题让唐闻生感到有些意外,但她很快笑着回应道:“主席,叫‘唐闻死’的话,多难听呐。”

80年代唐闻生的职业生涯迎来了新的篇章。她先后担任了中国日报的副总编辑和中国侨联的副主席,这些职务的变迁丰富了她的工作经验,也进一步提升了她的社会影响力。

如今唐闻生已经退休,过上了平静的生活,每当中日关系出现波折时,她仍然会挺身而出,积极在双方之间进行斡旋,努力推动问题的解决。她的这种精神让人敬佩不已,也使得她成为了中国外交历史上一位活着的“化石级”人物,见证了新中国外交的众多重要时刻。

唐闻生

评论列表