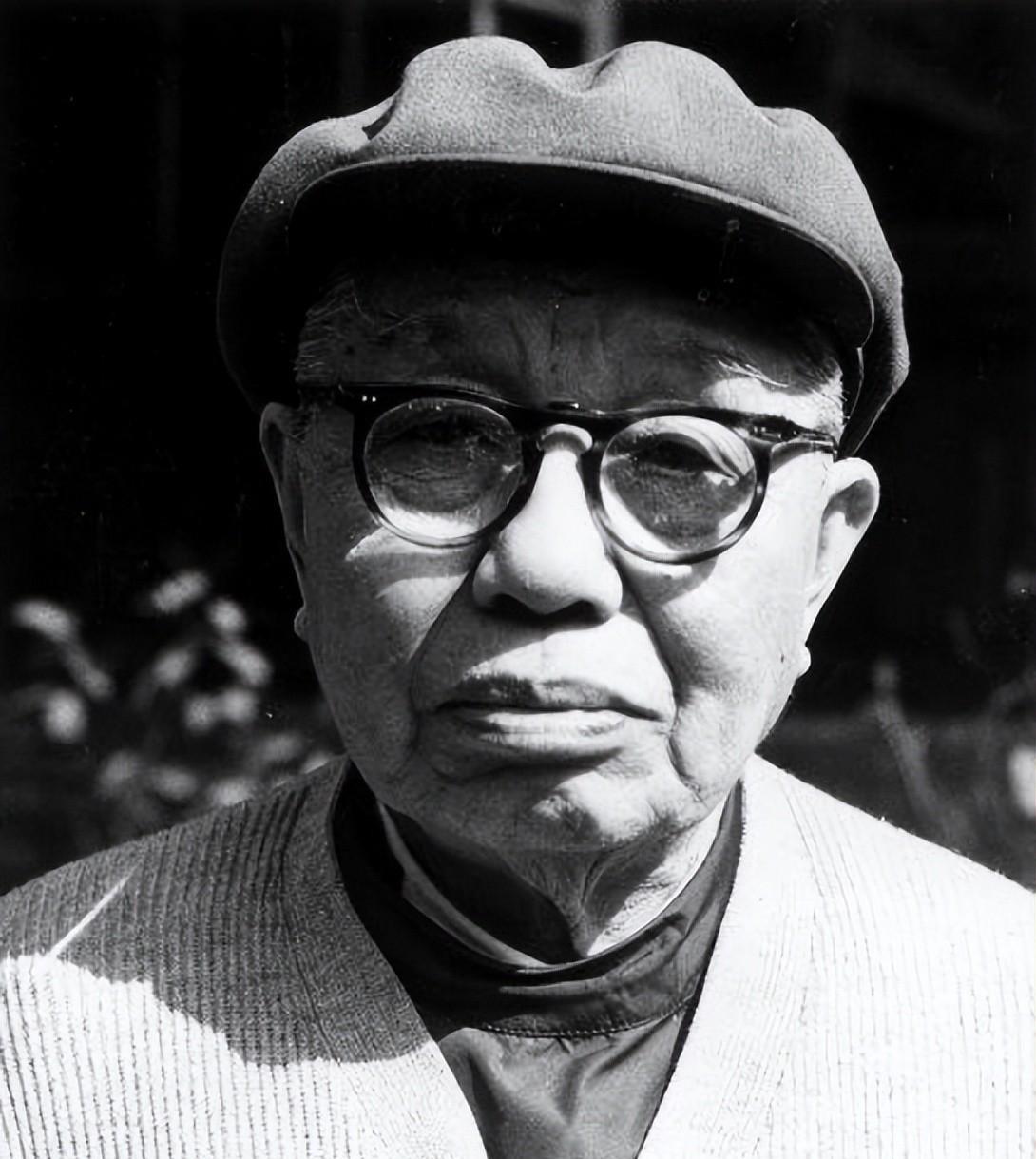

1970年9月20日,西花厅静悄悄的,周恩来总理正在会见外宾,一张不起眼的小纸条突然被递了过来。 他展开一看,整个人僵住了,脸色一下变了,嘴里低声喃喃着:“她走了,龚澎同志走了……”声音哽咽,手指止不住地颤抖。 一直以沉稳著称的周总理,罕见地在外宾面前失了态,空气仿佛凝固了,所有人都怔住了。 其实,在这天之前,周总理已经隐约感到不安,龚澎这段时间病得厉害,大家都在为她揪心。 龚澎是老资格的外交干部,还是周总理最倚重的人之一,早在抗战期间,两人就已经并肩作战。 龚澎从燕京大学毕业后,放弃了优渥的教职工作,投身革命,秘密从事地下党工作,后来,她奔赴延安,正式走上革命道路。 1940年,龚澎被调到重庆红岩村工作,当时的重庆,表面是陪都,实际上是暗潮涌动的漩涡地。 国共两党斗争激烈,国际舆论复杂,处处都是危险,龚澎成了周总理身边的一名外事秘书,负责翻译、联络外国记者,还要处理大量机密文电。 她英语一流,头脑灵活,记忆力惊人,经常能在短时间内掌握大量信息。 有一次,国民党特务故意安排一场外国记者招待会,试图给共产党抹黑,周总理让龚澎去应对。 龚澎仔细梳理了所有资料,一口流利的英语,把所有质疑一一击破。 外国记者纷纷点赞,说这是“最专业的回答”,周总理事后拍着桌子笑着说:“有龚澎在,稳当!” 新中国成立后,外交部百废待兴,周总理亲自点名,任命龚澎为新闻司司长,主管对外宣传工作。 那时候,外交部还没什么成型的新闻发布制度,一切都得摸着石头过河。 龚澎硬是凭着一股子韧劲,把一整套新闻发布流程建了起来,成了中国第一位女新闻发言人。 龚澎很拼,外人看她光鲜亮丽,其实压力大得不得了,国际局势变化快,西藏问题、台湾问题、朝鲜战争,每一件都关系到国家脸面。 龚澎白天忙新闻发布,晚上批文件、写通稿,有时候通宵达旦,久而久之,身体每况愈下,1960年代后期,她已经时常胸闷气短,但从来不肯休息。 1970年9月,龚澎的病情急转直下,一次开会,她突然感到头晕目眩,随后倒在办公室里,送到医院后,医生诊断是脑动脉血管破裂。 抢救很艰难,最后靠呼吸机维持生命,周总理听到消息后,火速赶往医院,守在病房门口,久久不肯离去。 那天夜里,医护人员几次劝他回去休息,周总理只是摇头,低声问:“还能救吗?”可惜,龚澎再也没有醒来,她的生命,在凌晨悄然画上了句号,终年56岁。 回到西花厅,周总理照常参加了当天的重要外事会谈,他把悲痛硬生生压在心里,但当那张纸条送到手中,他再也绷不住了。 这个场面,被现场人员悄悄记录下来,后来被写进了《周恩来年谱》。 其实,周总理对龚澎的感情,远远不只是上下级那么简单,两人在重庆时期共事多年,几乎每天形影不离。 那时候,外事工作极其危险,有时一封信一个失误,就可能引来杀身之祸,龚澎细心、机警,总能第一时间发现问题,为周总理化解危机。 在重庆,周总理英语不够流利,龚澎就利用休息时间给他补习,总理虚心请教,龚澎认真指导。 两人经常在小屋子里,灯光下对着稿子推敲词句,龚澎敬重周总理的智慧和气度,周总理也打心底信任龚澎,称她为“无可替代的同志”。 建国初期,外交部人手紧张,外事任务又繁重,龚澎几乎没有周末,全年无休。 她接待过美国记者埃德加·斯诺,促成了著名著作《大河彼岸》的中文版出版,让更多西方国家了解了中国。 她还多次组织记者发布会,用英文向世界澄清西藏局势的真相,为国家赢得了宝贵的国际舆论空间。 可惜,连绵不断的高强度工作,终于拖垮了她的身体,长期高压之下,龚澎的脑血管隐患被激发,病倒在了岗位上。 周总理痛心疾首,曾在内务会上叮嘱身边干部:“以后谁再这样拼命,我决不答应!” 纸条事件发生后,周总理安排外交部为龚澎举行了简单而庄重的追悼仪式,他亲自起草悼词,字字句句都饱含深情。 他在悼词中写道:“龚澎同志,一生忠诚于党,忠诚于人民,忠诚于国家外交事业,她的离去,是我们事业的重大损失。” 那一天,西花厅的老干部们大多红了眼眶,周总理强忍着悲痛,站在最前排默哀,他面色苍白,眼眶微红,但仍挺直了腰杆。 仪式结束后,他没有回房间休息,而是径直走向办公室,继续处理外交电文。 龚澎走了,但她留下的制度、她带出来的外交新闻体系,却成为新中国外交史上不可或缺的一部分。 她用短短几十年的生命,把自己燃烧成了一座灯塔,照亮了后来者前行的路。 而周总理,也在那个沉默无声的西花厅夜晚,失去了一位可以无话不谈、并肩作战的老朋友。