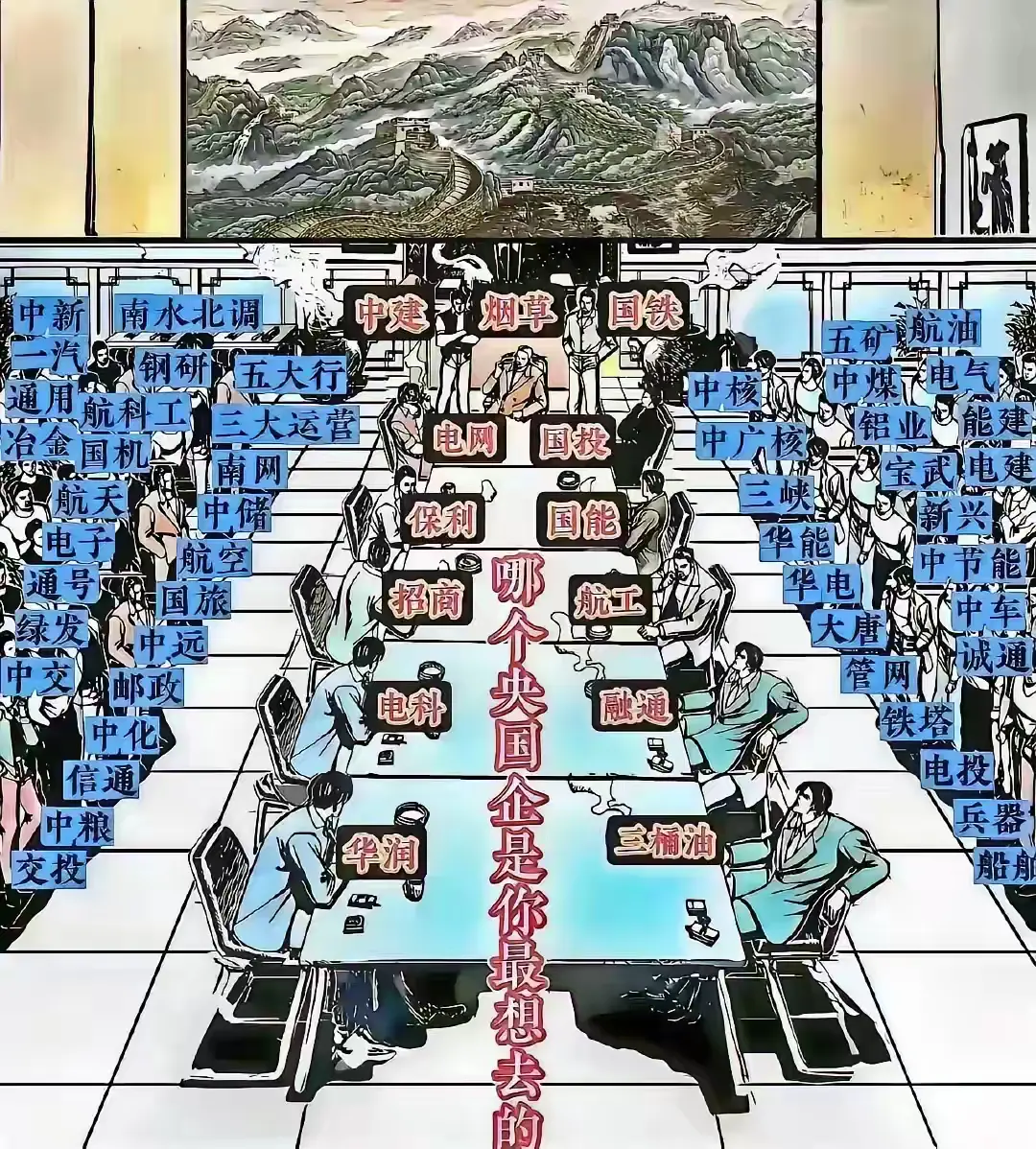

“这把梭哈,我全都要!”央企在新能源牌局里喊话道。

中国电力近期在山东乳山成立注册资本18.4亿元的国电投(乳山)风力发电有限公司,业务涵盖海上风电研发、光伏设备租赁、海水淡化等多元化领域。

这一动作不仅是央企加速布局新能源赛道的缩影,更折射出我国海上风电产业从政策驱动向市场化、规模化、全产业链整合发展的深刻转型。

一、全产业链竞争:从单一发电到“风电+”生态整合乳山风电公司的业务布局极具战略纵深:除核心的海上风电技术研发外,海水淡化处理与光伏设备租赁业务被列为重点方向。

这种“风电+”模式通过资源整合,既解决了沿海地区淡水资源短缺问题,又实现了风、光能源的互补利用,形成“发电-储能-消纳-衍生服务”的闭环生态。

例如,山东半岛南U场风电项目采用“板上发电、板下养殖”模式,年发电量达17.8亿度,渔业收益超2700万元,体现了产业链延伸带来的综合效益。

央企的资本优势进一步推动技术升级。金风科技在温州建设的深远海机组生产基地,可满足25MW级超大型机组生产需求,通过机组大型化降低海域开发成本,彰显“高投入-高技术-高效率”的资本逻辑。

二、空间战略重构:“沿海+内陆”双线并进的国企主导格局

二、空间战略重构:“沿海+内陆”双线并进的国企主导格局与乳山项目形成呼应的,是大唐集团在内蒙古的清洁能源布局。

其塞罕坝风电场早在2010年便建成国内首个百万千瓦级风电基地,目前内蒙古在役清洁能源装机达619.98万千瓦,其中风电占比85.6%。

内陆风电侧重规模化开发,而沿海则聚焦深远海技术与海洋经济融合,形成差异化布局:

沿海战略:依托深水远岸资源,山东、广东等地推进漂浮式风电、风渔一体化等创新模式,如广东“明渔一号”实现风电与海洋牧场结合。内陆战略:内蒙古、新疆等地区通过大基地模式集中开发陆上风电,并探索“以大代小”旧机组改造升级,提升资源利用率。2024年山东推进的10余个风电项目中,国家电投、华能等央企主导的项目装机占比超80%,单笔投资普遍超50亿元,国企资本集中度持续提升。

三、资本逻辑嬗变:从政策补贴到市场化规模落地

18.4亿元的注册资本规模并非个例,单笔超10亿投资已成行业常态。例如,山东半岛北BW场址海上风电项目总投资58.9亿元,规划装机51万千瓦;上海电气半岛北N2场址项目规划投资超90亿元。这一现象表明:

政策驱动转向市场驱动:平价上网政策倒逼企业通过技术降本与规模效应提升收益,如华为构网型储能技术将新能源消纳比例提升至60%。融资模式创新:首单海上风电公募REITs获批,标志着万亿级新能源资产证券化市场开启,为长期资本注入铺路。生态约束强化:自然资源部出台《海上风电用海管理通知》,要求项目离岸30公里或水深30米以上,推动开发向深远海延伸,倒逼技术升级。结语:新能源革命的“三重博弈”

中国电力、大唐等央企的密集布局,实质是一场围绕技术、资本与政策的“三重博弈”:既要通过高投入抢占技术制高点,又需在市场化竞争中平衡收益与风险,还需响应“双碳”目标下的政策导向。

未来,随着漂浮式风电、智能运维、绿氢耦合等技术的成熟,海上风电将不仅是能源革命的战场,更将成为海洋经济与零碳工业的核心支点。

而央企的资本优势与全产业链整合能力,或将成为这场变革的决定性力量。

“但凡海风吹得到的地方,都得插满中国红旗!”

![这里是我国重要中心城市,西部金融中心[点赞][点赞]](http://image.uczzd.cn/769428650276385798.jpg?id=0)