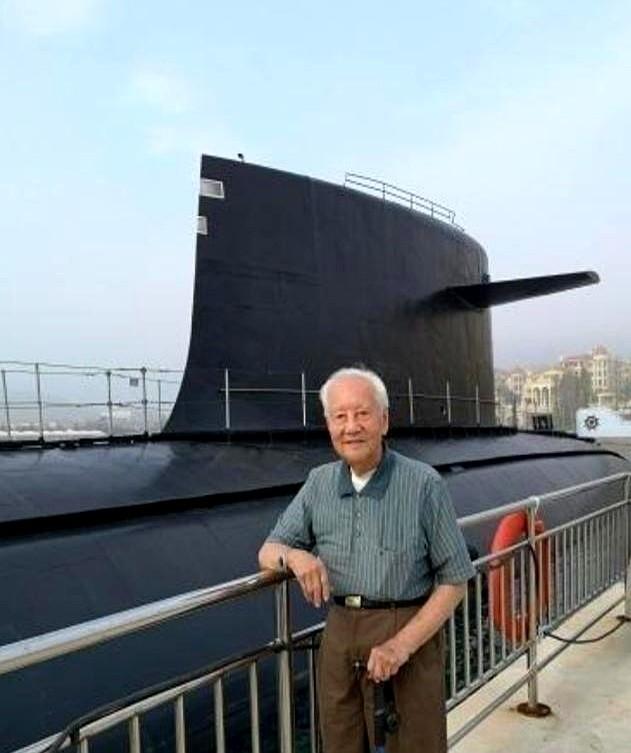

1988年,黄旭华在南海做深潜试验时,顺道回了趟家看望母亲,谁知95岁高龄的老母亲,望着30年未见的儿子,竟然说不出一句话来...... 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1926年,黄旭华出生在广东汕尾一个医学世家,家中父辈皆以悬壶济世为志,儿时的他也立志学医,希望能救治病人,然而战火改变了一切。 上世纪三十年代,侵略者的飞机轰鸣而至,炸弹撕裂家园,他和家人只能躲进防空洞,耳边回荡着爆炸声与哭喊声,那一刻他第一次清楚地意识到,救国并不仅仅是治愈个体的疾病。 当一个国家虚弱时,所有人都会无可逃避地承受苦难,医生或许能救几条性命,却无法挽回民族的危亡,他渐渐明白,唯有强国,才是真正的救人之道。 1940年代,辗转求学的他在战乱中步行翻山越岭来到桂林中学,其后进入国立交通大学造船系,他把未来寄托在造船事业上。 他看着船只往来不息,心底升起一种坚定的信念:一个国家要有强大的海军,才能立于世界之林,于是最初的学医理想被悄然替代,新的目标在心中扎根,他开始专注船舶制造,希望用科学与工业为国家奠基。 新中国成立后,百废待兴,1958年,国家决定启动核潜艇研制工程,这是彼时世界最尖端的科技领域,面对几乎为零的技术基础,黄旭华毫不犹豫地投身其中。 从那一天起,他的名字被封存,外界只知道有一位代号人物在为核潜艇奔忙,他接受了一个几乎不可能完成的任务:在没有任何外援、资料封锁、设备匮乏的条件下,设计出属于中国的核潜艇。 条件的艰难超乎想象,他们手里没有完整的图纸,甚至连实物都未曾见过,偶尔从国外带回来的塑料玩具模型,竟成为研究的参考。 没有计算机,他们就反复用算盘和计算尺推演;一次错误推翻重来,几十页的计算结果被划掉,再从头开始,每一步都是探索,每一笔都承载着巨大的风险。 而代价更为沉重,由于任务绝密,他自此与亲人断绝往来,父亲去世时,他无法回到病榻前尽孝;母亲一封封家书寄来,却石沉大海。 他心底的痛苦只能在夜晚的办公室悄悄释放,眼泪浸湿草稿纸,却从未在同事面前显露,外界有人议论他失踪,有人甚至怀疑他已不在人世,家人只能在谣言与孤独中煎熬。 三十年的日子,不是每个人都能熬得住,他把全部精力倾注在事业里,把所有思念深埋心底,他常说,唯有国家强盛,家人才能真正安稳,这是他为自己选择的答案,也是他支撑下去的信念。 1970年,中国第一艘核潜艇成功下水,这是中国历史上划时代的时刻,宣告了中国打破技术垄断,但真正的考验还在后面,1988年的南海深潜试验,是核潜艇研制的终极关口。 在数千米的水压之下,任何一个螺丝松动都可能导致灾难,作为总设计师,他没有退居岸上,而是亲自登艇,和艇员共同承受巨大的压力。 那几个小时里,艇体不断发出令人心悸的声响,但他始终冷静指挥,潜艇成功浮出水面时,所有人欢呼相拥,而他只是默默站立,脸上浮现出释然的微笑。 试验结束后,组织批准他探望母亲,三十年的缺席,让这一次归乡充满了复杂的情绪,他走在熟悉又陌生的街巷,心中揣着对母亲的愧疚与渴望,当他终于站在家门口,老人已经年近百岁,身体佝偻,白发如霜。 三十年不见的母子对视,泪水无声涌出,却没有一句言语,这沉默里,有思念的压抑,有怨责的积累,更有豁然释怀的宽恕,黄旭华跪在地上,泪如雨下,他知道,这一刻母亲早已明白儿子选择的道路。 这场无声的重逢,比任何言语都更震撼人心,母亲的沉默,是对儿子三十年付出的理解与成全;而儿子的泪水,则是对家人的愧疚与无法弥补的遗憾,三十年换来国家的底气,却也换走了亲情的陪伴。 黄旭华后来将所有荣誉与奖金都献给科研,从不以功自傲,他坚信个人的价值在于国家的需要,他的一生印证了一个真理:忠诚于祖国,才是对家人最深沉的守护。 正是在这种精神支撑下,中国走过了从贫弱到自立的道路,黄旭华与无数科研工作者,以沉默和坚守撑起了国家的脊梁。 他的人生,最终化作一段传奇:在三十年的隐忍与牺牲之后,用一声未出口的话语,诠释了家与国的重量。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:北京日报——他三十年未与父母团聚,为国“深潜”造出大国重器!