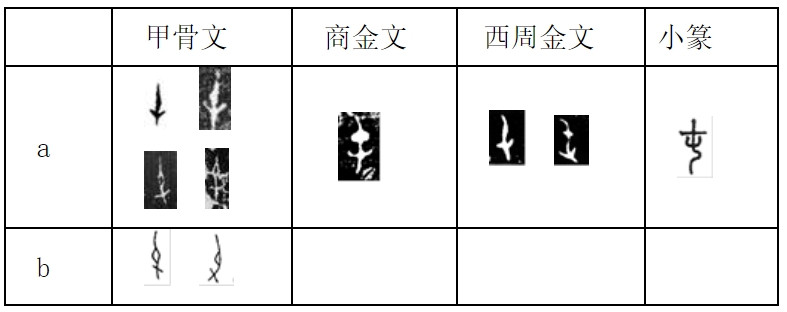

清代是如何管理制钱的,为何屡屡更改钱的重量和含铜量? 制钱自古就是国家经济的命脉,任何王朝都不敢轻视。早期中国的货币一度允许私人铸造,形制多样,难以统一。秦汉之后,虽然逐步建立官方铸币制度,但到西汉文景时期仍有多种钱币并行,对经济秩序产生负面影响。直到汉武帝强化集权,才明确将铸钱权收归国家。历经隋唐宋元,至明清时期,制钱制度已经有了相对完善的框架。对于清朝而言,虽然起源于关外,文化与经济基础较薄弱,但入主中原后,同样必须建立严格的制钱体系来支撑国家的财政与市场。 在入关之前,清朝已经铸造“天命通宝”,样式简陋,主要用于部族内部。顺治年间建立政权后,朝廷在北京设立宝泉局和宝源局,专门负责铸钱,这是清代最早的全国统一铸币机构。“顺治通宝”成为清政府正式发行的第一种货币。此后,清代虽以银两为主要大宗结算货币,但在社会日常交易中,制钱依旧是最核心的流通媒介。 为保证制钱的统一与稳定,清廷制定了专门的钱法。中央通过户部设立钱法堂来监管货币制度,确保铸造权与发行权牢牢掌握在国家手中。全国各省也设有钱局,但多以本地流通为限,中央的钱局才具有最高权威。这种制度在形式上强化了皇权集中的特征,但在执行过程中仍面临巨大挑战。 最大的问题在于良币与劣币的博弈。政府发行成色较好的铜钱,价值稳定,民众普遍愿意使用。然而,良币往往被人回炉重铸,通过降低成色制造出更多的劣质币,从中牟取暴利。随着劣币大量涌入市场,物价波动加剧,金融秩序被破坏。政府虽明令禁止私铸,并设重刑打击,但因利益巨大,始终难以根治。 为了应对这一问题,清廷在顺治以来不断调整钱币的重量和含铜比例。例如早期顺治通宝以七成红铜、三成白铅为主,每枚重量一钱二分;顺治十四年因私铸泛滥,改为一钱四分。在整个顺治到嘉庆的阶段,官方多次增减钱币重量与成分,试图通过不断变化来打击私铸。同时,政府确立银钱比价,规定顺治四年“每十文准银一分”,以稳定铜钱与白银之间的兑换关系,避免市场混乱。 随着时间推移,铜矿资源日益紧缺,铸钱数量和质量逐渐下降。为节约资源,政府采取回收旧钱再铸的办法,同时提高制作工艺和防伪手段,以减少仿造。乾隆时期,面对民间熔钱制器的风气,朝廷调整配方,在铸钱中加入锡,使铜钱呈青色,降低含铜量。这样即便被熔化,也无法制成实用铜器,从而在一定程度上缓解了铜材外流的问题。 然而,新的危机很快到来。乾隆后期,鸦片贸易兴起,白银大量外流,中国财政体系遭到严重破坏。到咸丰时期,国库空虚,通货体系濒临崩溃。此前费尽心力维持的制钱制度逐渐瓦解,银元和纸币开始进入流通,取代了传统铜钱的核心地位。 进入晚清,铜价不断上涨,官方铸钱成本大幅增加,原有的铜钱体系已无法维持。西方列强的冲击使得近代铸币机逐渐引入,中国开始铸造铜元。这种新式货币工艺更先进,流通效率更高,也标志着传统制钱体系的终结。清代在几百年的制钱实践中,从建立制度、打击私铸、调整成分,到应对资源紧缺与外部冲击,其努力体现了传统王朝在金融制度上的探索与局限。 可以看到,清朝制钱管理经历了从严格集权到逐步崩溃的过程。初期依靠宝泉局、宝源局等机构掌控铸币,中期通过调整重量成分与防伪工艺维持稳定,晚期却在白银外流和资源紧缺的压力下难以为继。最终,外部世界的金融体系冲击,迫使中国不得不转向现代货币制度。这段历史揭示了封建王朝金融体系的脆弱性,也昭示了中国必须在新的经济格局中探索适应的道路。