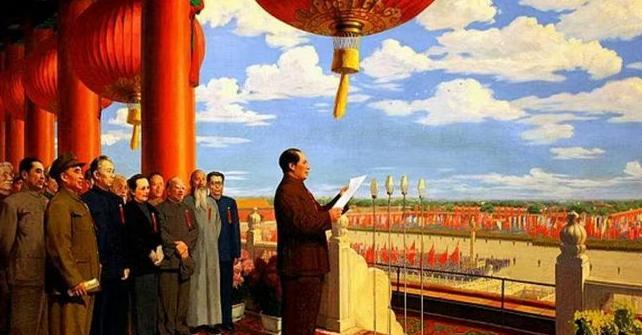

1950年才得知妹妹尚有女儿在世,毛主席急问毛岸英:她现在在哪儿! (信息来源:原文登载于人民网 2015年11月7日 关于“我为毛主席办家信”的报道) 1951年,湖南乡下一间简陋的农舍里,一封来自北京的信,让一位名叫陈国生的普通农妇泪流满面。信纸上,遒劲有力的字迹写着“贤甥”二字,落款是三个无人不晓的名字:毛泽东。 这薄薄的几页纸,不仅是一位舅舅对素未谋面外甥女的问候,更像一把钥匙,开启了一段尘封二十余年、浸透着血与火的记忆。 故事的另一端,是毛泽东的堂妹,毛泽建。她自幼在毛家长大,与毛泽东情同兄妹。在兄长的影响下,她很早就投身革命浪潮,1923年便加入了中国共产党,成为一名坚定的妇女运动先锋。她的人生,如同那个时代的革命火焰,短暂而炽烈。 1928年,因叛徒出卖,已怀有身孕的毛泽建在湖南耒阳被捕。监狱的黑暗与酷刑没能摧毁她的意志,却见证了一位母亲最柔软的时刻。她在狱中诞下一子,取名“艰生”。然而,恶劣的环境让这个小生命如风中残烛。 孩子满月后,毛泽建被迫将其送出监狱寄养,从此母子分离,再未相见。 一年后,1929年8月20日,年仅24岁的毛泽建在衡山县马庙坪英勇就义。她在给家人的遗信中写道:“只要革命成功了,就是万死也无恨。”她成为毛家为革命牺牲的第一位亲人。而那个被送出监狱的孩子,不久后便夭折了。 自此,在毛泽东和所有亲人的认知里,妹妹毛泽建的血脉,就此断绝。 这成了他心中一个长久的、无法弥补的痛。 时间的齿轮转动了二十一年。1950年,新中国成立伊始,百废待兴。毛泽东公务缠身,无法返乡,便委派长子毛岸英代父回湖南探亲。毛岸英牢记父亲的嘱托,走访各地亲友,传递着新政权的温暖。 在一次与表舅文运昌的交谈中,一个意想不到的消息被提及:“泽建那个孩子还活着,是我们这边养大的。” 毛岸英当场愣住。他一直以为姑姑的孩子早已夭折。文运昌却言之凿凿,说出了一个截然不同的故事:毛泽建牺牲前,确实有个孩子,但并非亲生,而是其丈夫陈芬的外甥女。因战乱,女孩的父亲牺牲,母亲无力抚养,便将她托付给了毛泽建夫妇。毛泽建夫妇视其如己出,将其带在身边。 这对革命夫妻先后牺牲后,女孩辗转回到外婆家。后来,她嫁给了一位名叫宋毅刚的青年,过着最普通的乡村生活,名字也从梁国生改为了陈国生。 这个消息太过震撼,毛岸英立即着手查证。他走访了多位当年知情的亲戚,所有人的说法都指向同一个人——如今在衡阳的陈国生。 当这份详尽的调查报告摆在毛泽东的案头时,这位经历了无数风浪的领袖沉默了许久。他放下文件,只问了一句:“她现在在哪儿?”这句简短的问话里,饱含着失而复得的激动与对亲人下落的急切关心。 1951年春天,陈国生忐忑地踏上了前往北京的火车。她随身带着一个包裹,里面是母亲毛泽建留下的几件遗物:几封信、几块在狱中缝补过的布条、两张泛黄的老照片。 更让她不安的是,陪她同行的,是她的丈夫宋毅刚。宋毅刚曾在国民党警察局当过督察员,这个“历史问题”会不会成为一道无法逾越的鸿沟? 中南海的会面,没有想象中的严肃。毛泽东一见到她,便像寻常舅舅一样亲切地问:“第一次见舅舅,带了什么东西?” 陈国生打开包裹,将遗物一件件摆在桌上。毛泽东拿起一件缝补多次的狱衣,摩挲了许久,轻声说:“这是你母亲临终前穿的。你留着。” 他仔细询问了陈国生的生活,又将目光转向一旁局促不安的宋毅刚。 当得知他曾是国民党警察时,毛泽东只是平静地听着宋毅刚的解释,既没有追问,也没有责备,最后只说了四个字:“好好改造。” 这平淡的四个字,让陈国生夫妇悬着的心落了地。 谈话间,陈国生提出了一个请求:希望能为母亲毛泽建修缮一下坟墓。 毛泽东的表情变得严肃起来。他摆了摆手,直接说道:“现在国家还很穷,烈士的墓不能特殊化。要修,也要等将来国家有条件了统一修。我父母的坟,现在也还只是个草坟。” 这番话让陈国生瞬间理解了舅舅的原则与苦心。他并非不念亲情,只是在他心中,国家和人民永远在个人情感之上。 临别时,毛泽东将一个信封和几百元稿费塞到陈国生手中,嘱咐她回去用。这笔钱,是亲人间的馈赠,而非国家的补助。 毛泽东对这位外甥女的关照,始终在“公”与“私”之间划着一道清晰的界限。他会用自己的稿费资助她的生活,却绝不动用公权为她安排“好工作”;他会在信中写下“人生艰难,望你勿忧,泽建若在,当以你为慰”这样温情的句子,却坚决拒绝为毛泽建烈士单独修墓的提议,他的理由只有一个:“革命牺牲者应一律平等。” 这种克制而深沉的亲情,是毛家家风的写照,也是一代革命领袖的胸怀。而陈国生的存在,像一粒被历史风沙掩埋的种子,安静地发芽、生长,她没有惊天动地的伟业,却以一生的平凡与沉默,守护着那段血与火中淬炼出的亲情,也见证了一位伟人“舍小家为大家”的无私风范。