1950年9月的一天,一位衣衫褴褛、满脸黝黑的叫花子,来到陕西旬邑马栏镇驻地,团

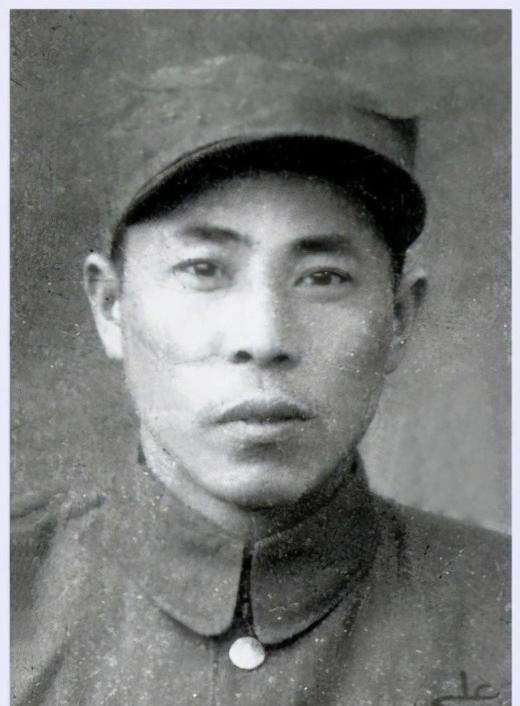

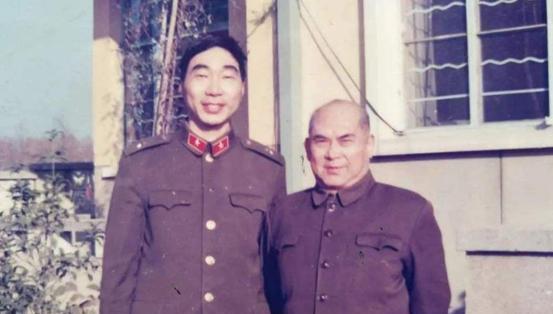

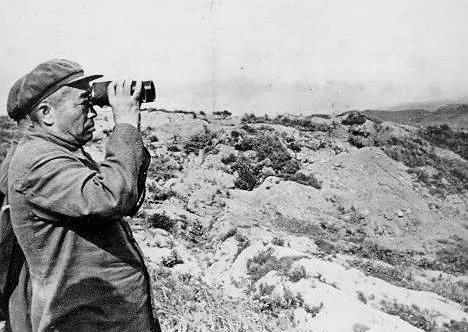

1950年9月的一天,一位衣衫褴褛、满脸黝黑的叫花子,来到陕西旬邑马栏镇驻地,团长邓仕均看到他,立即下跪磕头。1950年,川陕地区的一个偏远山村里,邓元高拿到了一封来自陕西的信,信中写着,自己的儿子邓仕均活着,而且已经成为了中国人民解放军63军559团的团长。十八年的音讯全无,这一封信让邓元高几乎不能相信自己的眼睛,十八年,时间足够让人从年轻变老,足够让人从满怀希望到心灰意冷。邓元高年轻时也曾有过一段幸福的家庭生活,可是当他看到信中的内容时,内心的激动与惊讶难以言表,信是邓仕均亲笔写的,告诉父亲自己不仅活着,而且当上了团长。邓元高反复看着这封信,颤抖的双手几次差点将它弄丢,自从儿子离开家投身革命之后,他就再也没有得到过任何关于儿子的消息。尽管他一直坚持相信儿子一定没有死,但心中难免会有一丝惶恐,今天,信的到来却彻底改变了他的世界,那一刻,邓元高只想立刻见到自己的儿子,无论如何,他要亲自去找他。可现实的残酷让邓元高的寻子之路充满了挑战,家境贫困的他无法支付车费,只有通过自己最原始的方式,步行前往陕西。对于邓元高来说,儿子的消息是他重生的希望,而他为此决定不惜一切代价,他带上了足够的干粮和草鞋,背着竹篼出发了。邓元高虽然年事已高,但为了见到失散多年的儿子,他咬牙坚持,步履坚定地踏上了漫长的旅程,这一路,他一路乞讨,一路走访。每当他向陌生人诉说自己的故事,说自己要去找身为红军团长的儿子时,路人们大多会毫不犹豫地伸出援手,尽管他们也过着贫困的生活,但他们对于红军的家属依旧充满敬意和帮助。邓元高和侄儿换了好几双草鞋,几乎走得寸步难行,但他们依旧没有放弃,在这条漫长的路上,邓元高的心情一直都是复杂的。他的眼睛始终注视着前方,心里不停地想象着和儿子相见的那一刻,尽管艰难,但他从未想过放弃。每一片路途上的景象,似乎都在鼓励着他,让他有了更多的动力去接近那个他思念已久的目标。经过几个月的艰苦跋涉,邓元高终于到了西安,听到消息后,傅崇碧军长马上安排将邓元高接到马栏镇,距离他儿子所在的部队越来越近,终于,那个跨越川陕的旅程迎来了终点。当邓元高站在马栏镇的部队门口,看到自己的儿子邓仕均时,他的心情久久不能平静,两人整整十八年未见,彼此之间的陌生与熟悉交织成复杂的情感。邓仕均从未忘记自己的父亲,当他看到父亲步履蹒跚地走向自己时,这个一直以钢铁般意志著称的硬汉竟然难掩内心的激动,直接跪倒在地,紧紧抱住父亲,泪水滚滚而下。这一刻,父子二人没有语言,只有无尽的泪水与深深的拥抱,那一双明亮有神的眼睛,仿佛瞬间穿越了所有的岁月和战争,找回了亲情的根基。邓元高紧紧握住儿子的手,那一刻,他感到一切的艰难和苦痛都在这短短的重逢时刻得到了解脱,邓仕均也带着妻子和孩子来看望父亲,邓元高第一次见到了自己的孙子。他满脸笑容,抱着孙子,仿佛是从未经历过战争的残酷,回到了那个平凡的家庭生活,他还特意请人给自己理发洗澡,换上了干净的衣服。在这片刻的团聚中,邓元高感到从未有过的满足与喜悦,这一段跨越千里的寻亲故事迅速传遍了整个部队,战士们都跑来看望邓元高,聆听他亲自讲述这段艰难的旅程。大家纷纷感叹这位老人的毅力和坚持,而部队也将他的破衣服、草鞋和拐杖作为展示,作为教育新兵的材料,激励士兵们坚定的信念与对家国的责任。可虽然邓元高和儿子短暂地重逢了,但因为部队即将前往朝鲜作战,他不能长期留在部队,十几天后,邓元高准备启程回到四川,尽管心中有万般不舍,但他知道自己的使命已经完成。可是,谁也没有想到,这次离别竟成了永别,邓仕均在抗美援朝的第五次战役中牺牲了,当邓元高得知这个消息时,他已经是一个六十多岁的老人,心中那份对儿子的挂念从未减弱。他经常坐在家门口,目送着儿子离开的方向,默默怀念着曾经的一切,这个故事是那个时代普通家庭的缩影,它深刻反映了战争带来的离散与痛苦,也传递着亲情的力量。邓元高的坚持和牺牲,成为了那个时代坚韧与无私的象征,而邓仕均的英雄事迹也将永载史册,这段跨越山川的父子情深,永远铭刻在人们的心中。粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法!(主要信源:人民网-中国共产党新闻网)