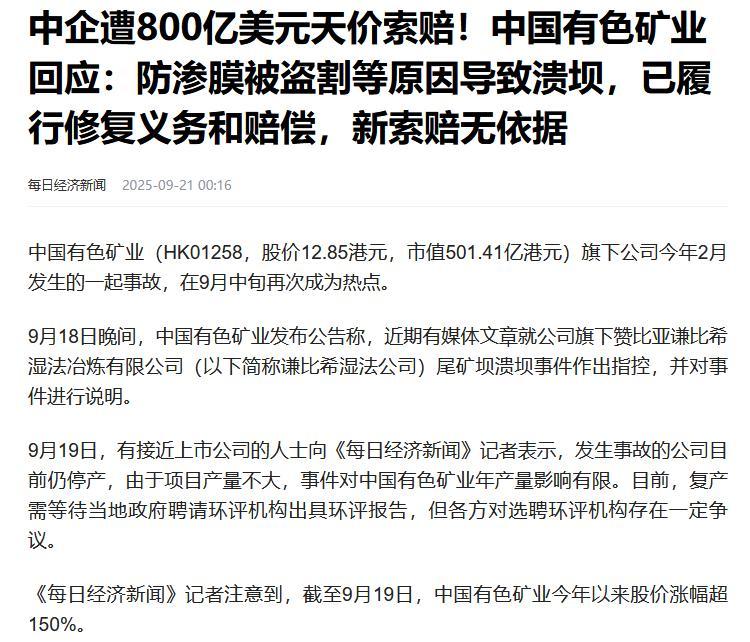

史无前例!人均4亿美元。中企遭800亿美元天价索赔,中方罕见表态 一场“天价”闹剧横空出世,800亿美元的环保索赔,直接把中国有色矿业推上了风口浪尖。 谁能想到,这笔钱不仅比赞比亚全国GDP还要多出三倍,甚至还被网友吐槽够买下三个赞比亚。数字背后,究竟是环境灾难,还是国际商战的套路? 中方的罕见回应,又释放了什么信号?这场戏,精彩得让人忍不住想刨根问底。 先把故事理一理。2025年初,位于非洲南部的赞比亚谦比希湿法公司尾矿坝出了点乱子。 原因其实挺“魔幻”:防渗膜被盗割了,本来只是个小事故,结果赶上二十年一遇的暴雨,导致部分尾矿泄漏,环保警报拉响。 幸运的是,溃口没闹大,第二天凌晨就被堵上,公司也按规矩赔了受损农户,照着赞比亚政府的报告把修复工作做了个遍。按理说,该赔的赔了,该修的修了,这事儿就该翻篇了。 偏偏到了九月,风向突然转变。原本只有十一个人授权,结果一百多号人凑到法院门口,开口就要800亿美元,还要专门设个账户让中国企业把这笔巨款存进去,交给赞比亚政府管理,说是要用来修复环境、补偿损失,另加2亿美元做救助和评估基金。 听起来像极了“漫天要价”的经典桥段。这800亿是个什么概念? 放在中国有色矿业身上,得不开矿二十年才赚得出来;对赞比亚来说,更是GDP的三倍。数字夸张到离谱,难怪成了国际媒体热炒的“史上最离谱环保索赔”。 但这场闹剧背后,显然不只是环保那么简单。先看赞比亚政府的态度。8月时,政府发言人刚刚宣布局势恢复正常,实验室检测的水体也回到标准线,重金属浓度还在持续下降。 更有意思的是,事发以来压根没出现因污染导致的死亡病例,这点连政府都一再强调。9月时,副总统亲自去矿区调研,还特意对中企的处置方式和环境治理成果点了个赞。这可不是“甩锅”,而是实打实的官方认可。 那么,问题来了。既然政府都说没事,为什么会有人跳出来要巨额索赔?说白了,这背后其实是国际商业博弈的老把戏。 类似的案例,放眼全球并不稀奇。过去几年,海外矿企被盗采、被勒索、被抢劫的新闻一茬接着一茬,中资企业更是没少吃亏。 前有紫金矿业在哥伦比亚被黑帮挖洞偷金矿,后有中企在津巴布韦遭团伙抢劫。非洲不少国家历史上就有“谁开矿谁背锅”的传统,这次换成中国企业,套路依然没变。 面对这场天价索赔,中国企业一改低调,罕见高调回应:800亿的索赔“明显缺乏依据”,请了专业律师团队,上法庭据理力争。 其实,这种“漫天要价、就地还钱”的剧本,国际商战里早就见怪不怪。法院真让中企掏800亿?那基本没可能。 最终,多半还是得回到谈判桌上,企业花点钱做些环境监测、社区工程,象征性补偿一下,大家“皆大欢喜”。 当然,这场风波也给中国企业提了个醒。专家早就说过,海外投资光有胆子不够,还得有风险意识。很多企业总觉得“天不会塌”,出了事才后悔没提前管好。 其实,环境和社会责任这两个“软杠杆”,才是海外生存的硬通货。光有技术、资金不行,不懂当地规则、不重视民意,迟早要吃哑巴亏。 值得一提的是,谦比希铜矿并不是中国企业最先开采。早在1985年前,这里就是欧美企业的地盘,地下五百米都被挖空了。 后来他们嫌不赚钱才转手给中国,不管谁接手,风险和责任都在那儿等着。 中国企业进来后,确实为当地带来了就业、税收和技术,盘活了一座快废掉的矿。如果真让800亿美元的索赔压垮中资企业,最后倒霉的反而是赞比亚自己。 回头看,这场800亿美元的索赔风波,更像是一场国际商业博弈中的插曲。表面是环保,实则是博弈。 中企出海,面对的是不只是市场和矿石,更是复杂多变的国际环境和规则。 看似荒诞的数字,背后却藏着一堂活生生的风险管理课。全球化的浪潮下,谁都无法独善其身,只有真正看清“游戏规则”,才能稳稳立足海外市场。 这场天价索赔的闹剧,最终也许不会真的演到法庭判决那一步。 它提醒所有中国企业:走出去,别只盯着眼前的利益,更要盯紧背后的风险与责任。国际博弈的舞台上,冷静和智慧,永远是最有分量的筹码。 参考资料:外交部:中方一贯要求海外中企依当地法律法规生产经营 2025-09-18 15:50·央视新闻