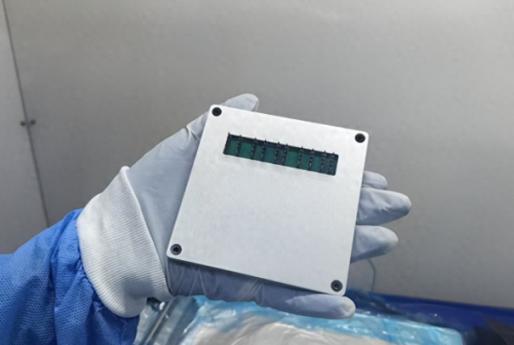

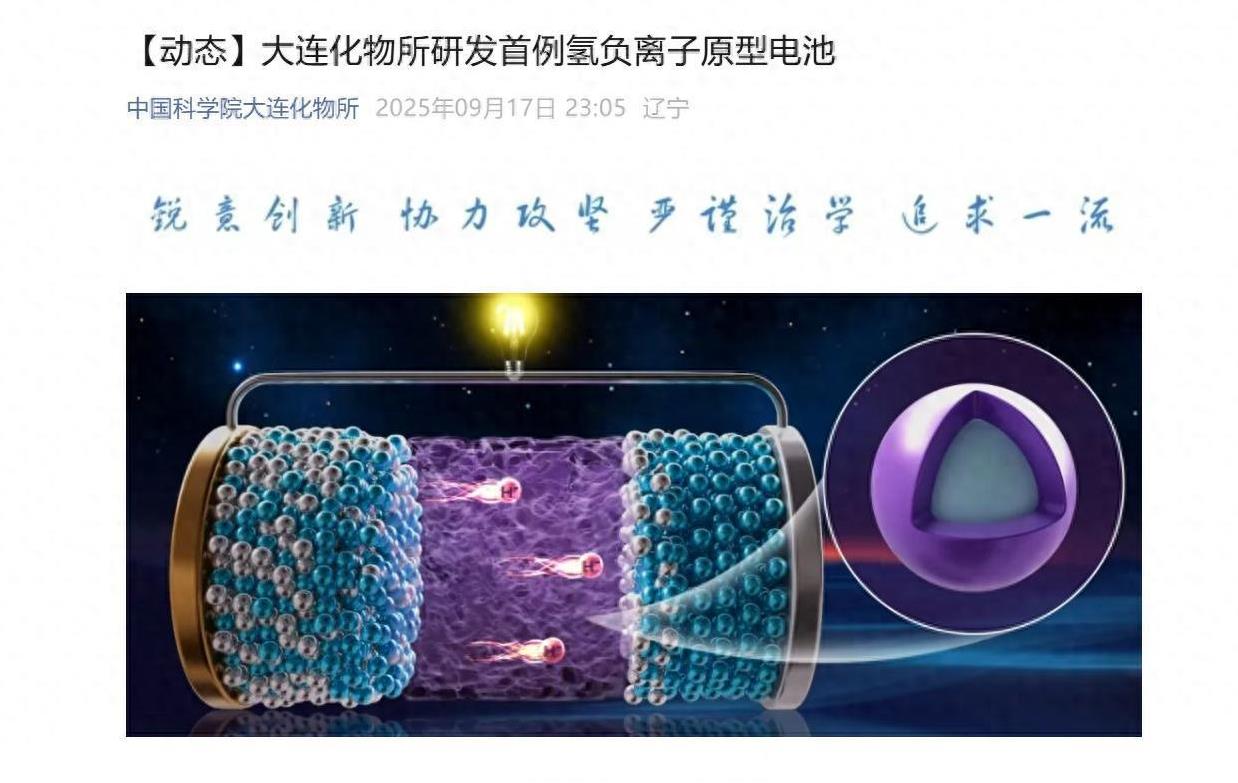

[微风]中国正式宣布:首款核电池问世,西方专家:先进得不像中国发明! 传统的能源解决方案,尤其是电动汽车的电池,往往面临着续航、寿命以及极端天气下衰减的问题。 为了解决这些痛点,中国在核电池技术上取得了重大突破,推出革命性的碳-14核电池“烛龙一号”。这颗只有硬币大小的能量核心,却能在极端环境下稳定工作50年,彻底改写了人类对能源的认知边界。 “烛龙一号”的诞生像一颗深水炸弹,炸开了全球能源科技圈。当中国科学家在实验室展示这枚银灰色的小方块时,西方专家的第一反应竟是难以置信——它的能量密度达到锂电池的100万倍,却不需要充电,没有污染,甚至能在零下60℃的南极冰盖或120℃的沙漠腹地持续输出电力。 更颠覆认知的是,它用放射性同位素碳-14衰变产生的贝塔粒子发电,通过金刚石半导体封装技术,将辐射完全隔绝在0.1立方厘米的金属壳内。 美国能源部专家私下感叹:“这技术路线太超前了,就像突然看到古人造出了智能手机。” 中国科研团队用十年时间啃下了三块硬骨头。首先是碳-14的提纯技术,他们从核反应堆废料中提取这种半衰期5730年的同位素,成本降至传统方法的百分之一;其次是金刚石半导体封装,用纳米级钻石薄膜像“给原子穿铠甲”般锁住辐射。 最关键的是能量转换效率,团队创新性地设计出多层叠片式贝塔伏特电池,把衰变能转化率从理论值的5%硬生生拉到28%。这些突破让“烛龙一号”在实验室连续运行18个月,输出功率波动不超过0.1%。 全球能源巨头闻风而动。特斯拉工程师连夜拆解了公开的技术参数,发现这种电池若用于电动汽车,理论上可实现“终身免更换”;NASA则盯上了它的深空探测潜力,传统太阳能板在木星轨道外就失效,而核电池能支撑探测器飞向奥尔特云。 更微妙的是,中东石油国家悄悄派代表团访华,沙特能源大臣握着中方科学家的手说:“你们在沙漠里造出了不落的太阳。” 但中国团队保持低调,只透露首批产品将用于青藏高原无人区气象站和深海探测器。 技术背后藏着更大的棋局。当欧洲还在为锂矿争夺不休时,中国已经绕过资源陷阱——碳-14可以从核电站废料中提取,相当于“变废为宝”。 更令西方警惕的是,这种电池一旦普及,将重塑全球能源话语权。想象一下:非洲村庄用上免维护的微型核电站,太空电梯获得稳定能源,甚至心脏起搏器都能植入“永动机”。难怪有德国媒体酸溜溜地评论:“中国人把科幻小说写进了现实。” 不过挑战依然存在。公众对“核”字的恐惧需要化解,虽然辐射量仅相当于一次牙科X光;量产瓶颈也待突破,目前实验室月产量仅千枚。 但中国团队已启动下一代研发,目标是用氮化镓材料将转换效率提至40%。当“烛龙一号”在新疆戈壁点亮第一盏路灯时,人类或许该思考:当能源焦虑成为历史,我们该如何驾驭这股改天换地的力量?是继续争夺存量资源,还是携手开发星辰大海?答案,或许就藏在这枚小小电池释放的微光里。

评论列表