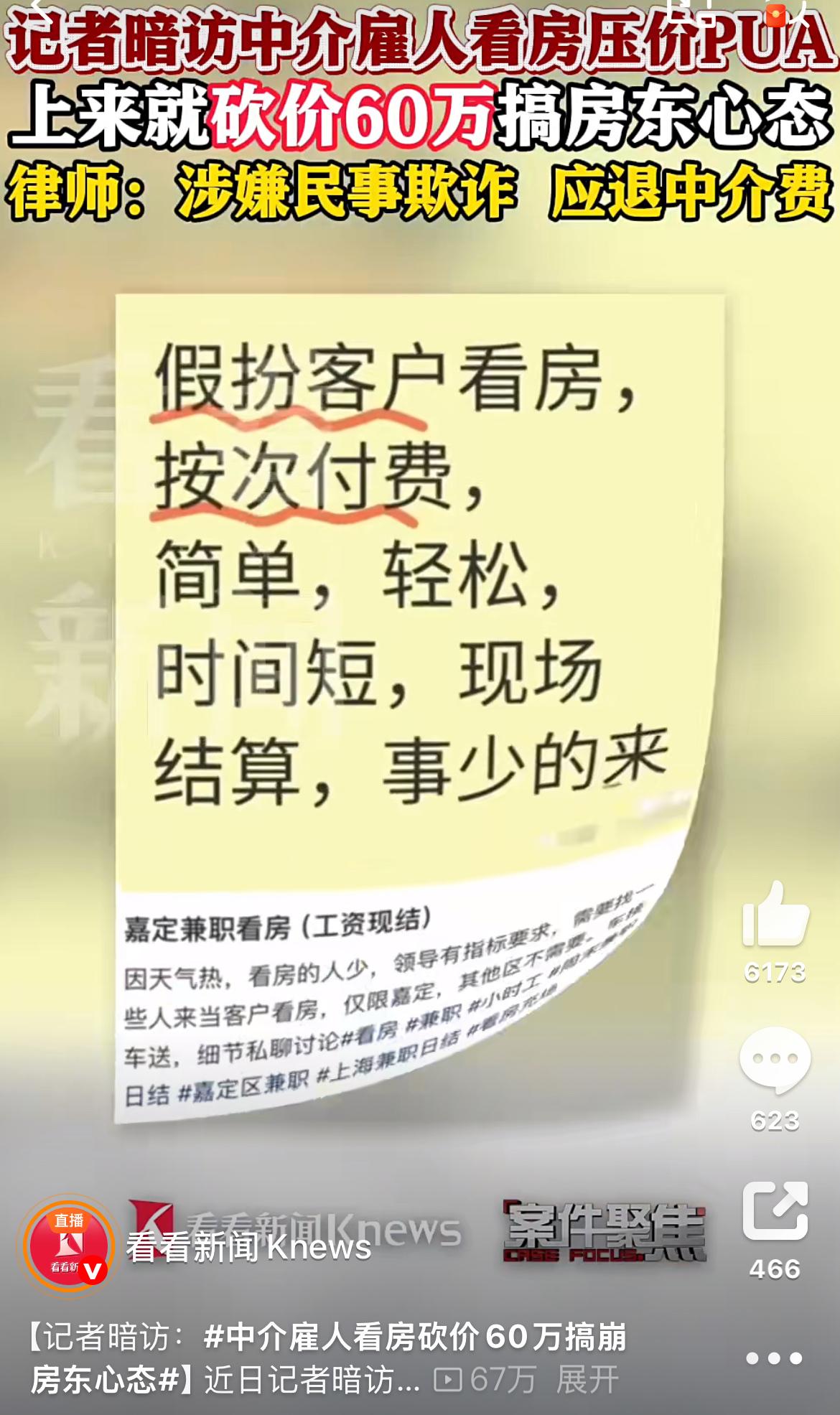

最近在上海二手房市场,一些中介的操作真的让人目瞪口呆。记者暗访发现,部分中介为了快速成交,居然雇人冒充买家看房,拼命压价,甚至上演“双簧戏”来搞崩房东心态。 链家的工作人员透露,他们每天要完成带看15组客户的指标,雇“演员”看房不仅能凑数,还能不断给房东反馈“市场不好”、“价格得降”的心理暗示,逼他们降价。更夸张的是,像“秒卖房”这类中介,直接安排假买家去和房东当面砍价。比如一套挂牌339万的房子,中介直接指导记者从280万开始报,一下子砍了近60万,房东当场气得离场。中介还自称,靠这种操作,老板一个月能赚超过50万。 其实这种“假谈”压价套路并不是刚出现的。早在2018年,就有中介组织员工冒充买家,通过拼命挑剔房子缺点、制造焦虑来打击房东信心,甚至有些机构还把“假谈技巧”做成了培训课件。而之所以这种现象屡禁不止,很大程度上和中介的考核制度有关——像贝壳这类平台,经纪人的带看量、房源降价幅度都直接和他们的业绩、曝光挂钩。也就是说,机制本身就在变相鼓励虚假操作。 说实话,看到这些新闻挺让人难受的。中介本应是买卖双方之间的桥梁,靠专业和服务赚钱,而不是靠演技和欺骗。房东们辛辛苦苦攒钱买的房,却要被一群“演员”轮番打压心理价,甚至有人谈到最后眼泪都在打转,这哪是卖房啊,简直是心理战。 而且从法律角度看,这种套路可能已经涉嫌民事欺诈。根据《民法典》,如果一方因为受欺诈而签订合同,是可以要求撤销的。中介这种通过虚构买家、虚假报价引导房东降价的行为,显然违背了诚信原则。长远来看,透支的是整个行业的信任。 为什么中介非要这么干?说到底,还是因为“成交效率至上”的导向。压价越快,成交越容易,佣金到手越及时。但很少有人去想,这种扭曲的成交方式背后,是房东们的无奈和买家的信息不对称,甚至整个市场价格体系的混乱。 我们也得想想,是什么让中介觉得“演戏”比“服务”更有效?是不是因为行业竞争太激烈?或者是平台规则逼得人只能走捷径?也许,除了谴责之外,整个中介行业的考核模式、监管机制都需要更透明的重塑。 最后,不禁想问:你在买房卖房过程中遇到过中介的“套路”吗?你觉得该怎么治理这种乱象?欢迎在评论区分享你的看法~上海二手房楼市 上海二手房楼盘 看房中介 来源:看看新闻knews

评论列表