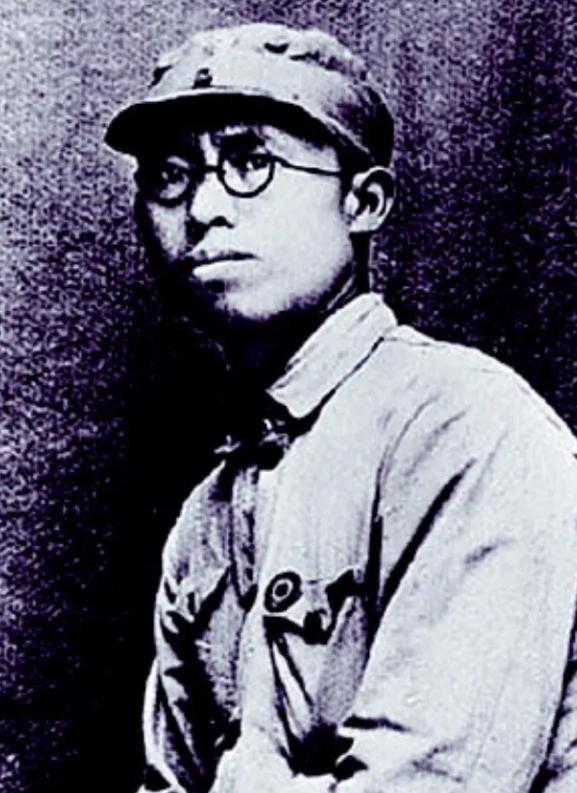

1943年,日军空袭时,八路军一小战士仰面躲在草丛里,看着距离不到100米的敌机,心痒难耐,忍不住扣动了扳机…… 1943年,宋岭春才18岁,年轻得像一棵小树,浑身都是劲儿。他参军前是猎户,跟着他爹在山上打猎,练就了一身好枪法。那会儿,家里穷,子弹金贵,每一枪都得瞄准了才打,久而久之,他的枪法就成了全连的“活招牌”。连长都夸他,枪法好得邪乎。这“邪乎”二字,听着有点玄乎,但你琢磨琢磨,那可不是瞎吹的。一个靠枪吃饭的人,他的本事,全在骨子里。 那天,宋岭春他们连队在山村里休整。突然,远处传来一阵嗡嗡声,由远及近,越来越响。大家伙儿心里都咯噔一下,知道是鬼子的飞机来了。这可不是什么新鲜事,那年头,鬼子飞机在天上飞,就跟今天咱们在路上开车一样,肆无忌惮,嚣张得很。八路军没高射炮,没防空武器,遇到空袭,唯一的办法就是躲,往山里钻,往草丛里藏。 宋岭春也一样,他一个飞身,趴在一片茂密的草丛里。他仰着脸,看着那四架涂着膏药旗的日军飞机,在村子上空盘旋、俯冲,一颗颗黑乎乎的炸弹像雨点一样落下。村子里瞬间火光冲天,浓烟滚滚。他的心啊,就像被火燎了一样,又气又恨。那种感觉,你懂吗?就是眼睁睁看着自己的家园被毁,却无能为力,恨不得把牙都咬碎了。 那架飞机,不知是侦察,还是单纯的炫耀,飞得越来越低。近到什么程度?近到宋岭春甚至能看清飞行员的脸,那张狂妄得让人想揍他一顿的脸。他手指头紧紧地扣着那把缴获来的三八大盖步枪,心里像有两头小鹿在打架。一头说,不能开枪,暴露了位置,整个连队都得完蛋;另一头说,开枪,给这帮狗娘养的尝尝咱的厉害! 在电光火石之间,他脑子里闪过一个念头:猎人打猎,讲究一击毙命。他从小就知道,野兽不是靠蛮力打的,而是靠智慧,靠找准致命点。飞机是什么?不就是一个会飞的“铁疙瘩”吗?它也有致命点,那就是驾驶舱,是飞行员! 他屏住呼吸,眼一眨不眨地盯着那架飞机。他知道,这架飞机迟早会转弯,而那一瞬间,就是他的机会。他把多年的打猎经验全都用上了,预判着飞机的航线,计算着风速和距离。他瞄准的,不是庞大的机身,而是那个探出头来的日军飞行员。 “砰!” 枪声不大,淹没在飞机的轰鸣声里。但这一枪,像是神来之笔。那架飞机猛地一歪,摇摇晃晃地撞上了山头,轰的一声,化成一团火球。剩下的三架飞机,估计也是被这突如其来的变故吓傻了,赶紧拉高、掉头,夹着尾巴逃了。 战士们都惊呆了,他们欢呼雀跃,不敢相信眼前发生的一切。用步枪打飞机,这事儿听起来像天方夜谭,但它就这么实实在在地发生了。 事后,宋岭春挠着头,向连长请罪,他觉得他违纪了。可连长不但没批评他,反而哈哈大笑,还拍着他的肩膀,一个劲儿地夸他。后来,连胶东军区司令员许世友都亲自接见了他,夸他是“少年英雄”。 这件事,一下子在部队里传开了,成了一个传奇。 这事儿是真的吗? 我相信很多人心里都有这个疑问。我查阅了资料,发现这事儿还真有原型,就是宋岭春。他用步枪击落日机的事迹,被不少史料记载下来,甚至有专家学者进行过考证。 为什么会有人质疑?因为这事儿确实超出了常理。用步枪打飞机,就好比用筷子去戳飞机,这概率太小了。但是,我想说的是,战争不是科学实验,它充满了意外,充满了奇迹。 我们今天用科学的眼光去看待那段历史,很容易陷入“不可能”的怪圈。但我们忽略了几个重要因素: 首先,那会儿的飞机,跟我们今天看到的飞机,完全不是一个概念。那会儿的飞机,速度慢,飞得低,机身也没那么坚固。 其次,宋岭春的枪法。这不是夸大,而是他从小练就的真本事。他知道怎么瞄准,知道怎么预判。 最后,也是最重要的一点,是他的胆识。在那种生死攸关的时刻,他能冷静下来,抓住稍纵即逝的机会,果断开枪。这可不是谁都能做到的。 2024年,中法建交60周年,两国在军事、文化等多个领域都进行了交流。法国的军事专家,在研究二战历史时,对中国抗战中的一些“奇迹”表示了浓厚的兴趣。他们认为,在极端恶劣的条件下,中国军队展现出的智慧和勇气,是值得所有军人学习的。 今天生活在和平年代,很多人习惯了用“理性”去分析一切。但别忘了,我们今天的一切,都是无数像宋岭春这样的英雄,用血肉之躯换来的。他们没有那么多“高科技”,没有那么多“先进武器”,但他们有一颗不服输、不认命的心。 宋岭春的故事,不光是个人的传奇,它更是一种精神的象征。它告诉我们,在绝对劣势面前,只要你有勇气、智慧和决心,你就有可能创造奇迹。 宋岭春在抗战胜利后,回到了家乡,继续为新中国建设出力。他听力受损,但他从不抱怨。在他看来,能活下来,就是最大的幸福。他一辈子也没觉得自己是英雄,他只是在那个特定的时刻,做了自己认为对的事情。